<当サイトではアフィリエイト広告を掲載しております>

導入文

「最近、アニサキスによる食中毒のニュースをよく見かける…」「生食ブームが心配だけど、家庭ではどう対策すればいいの?」

そんな声にお応えして、この記事では家庭でもできる寄生虫対策を徹底解説!特に重要な「まな板」「包丁」「ふきん」の選び方と、正しい使い方をわかりやすく紹介します。

毎日のキッチン習慣に、ちょっとした知識を加えるだけで、家族の健康をしっかり守れますよ。

家庭でできる寄生虫対策とは?知っておきたい食中毒との違い

寄生虫と食中毒の違いを簡単に解説

寄生虫と食中毒は、どちらも食べ物を通じて体内に害を及ぼす点では似ていますが、原因や症状は異なります。寄生虫とは、アニサキスやエキノコックス、回虫などの「生きた生物」で、人や動物の体内に入って寄生して生きる生き物です。一方、食中毒は、細菌やウイルス、毒素などによって引き起こされる急性の病気で、主に嘔吐や下痢が代表的な症状です。寄生虫は生の魚や加熱不足の肉に潜んでいて、取り込むと腸や内臓に傷をつけたり、重い症状を起こすことがあります。対策として重要なのは、適切な加熱と、食材や調理器具の衛生管理です。

なぜ今「寄生虫対策」が注目されているのか

現代の食生活では、刺身やカルパッチョ、ユッケなど、生または加熱が不十分な料理を好む人が増えています。さらに、アウトドアやキャンプでの自炊が流行しており、衛生環境が十分でない場面での調理が増加しています。これらの背景から、寄生虫感染のリスクが高まっているのです。近年ではアニサキスによる食中毒がニュースで取り上げられることも増え、「寄生虫=過去の話」ではなく、現代人にも関係する問題として再注目されています。だからこそ、正しい調理器具の選び方と使い方が今あらためて重要になっているのです。

食品別に気をつけたい寄生虫のリスク

食材ごとにリスクとなる寄生虫は異なります。たとえば、生魚にはアニサキスが潜んでいることがあります。冷凍処理や加熱で死滅しますが、生食が多い日本では注意が必要です。また、野生の動物の肉やジビエにはエキノコックスや旋毛虫がいることがあり、これも十分な加熱で対処可能です。さらに、未洗浄の野菜には寄生虫の卵が付着している場合があるため、しっかり洗うことが大切です。このように、調理器具を介して寄生虫が他の食材に移らないようにする工夫が必要です。

調理器具に潜む見えない危険とは

まな板や包丁、ふきんなどの調理器具には、肉眼では見えないほど小さな寄生虫や卵が付着することがあります。たとえば、生魚を切った後のまな板にアニサキスの幼虫が残っている場合、それを洗わずに他の食材を切ると、汚染が広がってしまうのです。これを「交差汚染」といい、食中毒や寄生虫感染の大きな原因の一つです。そのため、調理器具はしっかりと洗って消毒することが重要です。とくに熱湯消毒ができる調理器具を選ぶことで、確実な衛生管理が可能になります。

自宅でできる基本の寄生虫対策とは

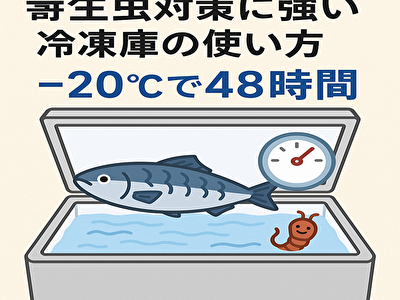

自宅でできる基本的な寄生虫対策としては、まず第一に「食材をしっかり加熱・冷凍」すること。アニサキスなどは60℃以上で1分以上加熱、もしくは−20℃以下で24時間以上冷凍することで死滅します。そして第二に、「調理器具を熱湯消毒」することです。とくに、生肉や生魚を扱ったまな板・包丁・ふきんなどは、すぐに熱湯をかけて殺菌することで、二次感染を防げます。これに加えて、食材ごとに器具を分けて使う、手洗いを徹底するなど、家庭内でもできる衛生習慣を日常的に心がけることが大切です。

熱湯消毒できるまな板の選び方と使い方のコツ

木製?プラスチック?素材別まな板の特徴

まな板には木製、プラスチック製、ゴム製などさまざまな種類がありますが、それぞれに特徴があります。木製は包丁に優しく、手触りも良いですが、水分を吸収しやすく、寄生虫や菌が残りやすい点がデメリットです。熱湯消毒にもあまり強くありません。一方、プラスチック製は水分を吸いにくく、汚れが目立つため衛生的です。熱湯をかけても変形しにくいタイプを選べば、寄生虫対策にも最適です。また、業務用にも使われるゴム製のまな板は、丈夫で変形しにくく、熱にも強いため、衛生管理がしやすいという利点があります。寄生虫対策を意識するなら、熱湯消毒に耐えられる素材のものを選ぶことが第一歩です。

熱湯消毒できるまな板の選び方と使い方のコツ

熱湯消毒に適したまな板の条件とは

寄生虫対策としてまな板の熱湯消毒はとても有効ですが、どんなまな板でも熱湯消毒ができるわけではありません。まず大事なのは「耐熱温度」です。一般的に、熱湯は約90〜100℃ですので、耐熱温度が120℃以上のまな板を選ぶと安心です。プラスチック製の中には、耐熱温度が低く変形しやすいものもありますので、購入時には表示をよく確認しましょう。また、表面にキズがつきにくいタイプを選ぶのもポイントです。キズが多いと、その中に寄生虫の卵や菌が入り込み、洗っても落ちにくくなるからです。最近では抗菌加工が施されたまな板や、シリコン入りの滑りにくいタイプも出ていて、衛生面でも使い勝手でも安心できる製品が増えています。

色分けまな板で交差汚染を防ぐ方法

調理中に寄生虫を他の食材にうつさないためには、「交差汚染」を防ぐことが大切です。その方法の一つが「まな板の色分け」です。たとえば、生肉用は赤、生魚用は青、野菜用は緑というように色で用途を分けて使うことで、使い間違いを防げます。家族でキッチンを使う場合や忙しい調理中でも、一目で用途がわかるのは大きなメリットです。特に、生魚や生肉は寄生虫リスクが高いため、まな板をしっかり使い分けることでリスクを大幅に減らせます。色分けされたまな板セットは、1000円〜3000円程度で手に入るので、コスパの面でもおすすめです。

実際に家庭でできる熱湯消毒の手順

まな板の熱湯消毒は難しそうに思えるかもしれませんが、実はとても簡単です。以下の手順で行いましょう。

- まな板の表面を中性洗剤でしっかり洗う

- 流水で泡をよくすすぐ

- ヤカンや電気ケトルで沸かした熱湯(100℃)をまな板全体にゆっくりかける

- 両面に熱湯をかけたら、自然乾燥または清潔なふきんで水気を拭く

ポイントは、洗剤での洗浄と熱湯消毒の「ダブル対策」を行うことです。特に表面に食材のカスが残っていると熱湯の効果が弱まるので、しっかり洗ってから熱湯をかけるようにしましょう。

長持ちさせるまな板の保管とお手入れ

まな板を長く衛生的に使うには、使い終わった後の保管方法も重要です。まず、水分が残っているとカビや細菌が繁殖しやすくなるので、しっかり乾燥させることが第一です。できれば風通しの良い場所で立てかけて保管しましょう。まな板スタンドを使うと乾きやすくて便利です。また、定期的に漂白剤を薄めて除菌したり、重曹やクエン酸を使って汚れや臭いを落とすのも効果的です。使い続けて表面に深いキズができた場合は、早めに買い替えを検討しましょう。見た目がきれいでも、キズの中に寄生虫や菌が残ることがあります。

包丁も寄生虫対策が重要!熱湯消毒できる素材と衛生管理法

寄生虫は刃物にも付着するって本当?

はい、本当です。寄生虫は生き物で、目に見えないほど小さな状態で食材の表面や内部に潜んでいます。調理中に包丁を使って切った際、刃に付着してしまう可能性があります。例えばアニサキスは1〜2cm程度のサイズで、魚の内臓や筋肉に入り込んでいます。切った際に包丁に移り、次の食材を切ったときにそれが移ることもあります。こうした「間接的な感染」を防ぐためにも、包丁の衛生管理はとても重要です。

熱湯消毒に適した包丁の素材とは

包丁も素材によって、熱湯消毒に適したものとそうでないものがあります。もっとも適しているのは「ステンレス製」の包丁です。サビに強く、熱にも比較的耐えられるため、熱湯をかけることで刃についた寄生虫や細菌を効果的に除去できます。一方で、鋼(ハガネ)の包丁は切れ味に優れていますが、サビやすく熱湯には不向きな場合があります。最近では、チタンやセラミック製の包丁も人気ですが、これらも耐熱性を確認してから使うようにしましょう。どの素材でも、まずは洗剤でしっかり汚れを落とした後に熱湯消毒することが基本です。

切れ味と衛生を両立する包丁選びのポイント

切れ味が悪くなった包丁は、食材を押しつぶしてしまい、表面に不要な傷がつきやすくなります。これにより寄生虫や菌が繁殖しやすくなるため、包丁は常に鋭い状態を保つことが大切です。また、柄の部分にも注意が必要です。柄と刃の間に隙間があると、そこに汚れや菌がたまりやすく、洗っても落ちにくくなります。衛生面を考えるなら、柄と刃が一体型になっている「オールステンレス」の包丁がおすすめです。食洗機対応の包丁も増えており、家庭でも簡単に衛生管理ができるようになっています。

調理後すぐにやるべき包丁の洗い方と消毒法

調理が終わったら、できるだけ早く包丁を洗いましょう。放置すると、寄生虫や細菌が乾燥して刃に固着しやすくなります。洗う際は、中性洗剤とスポンジでしっかり汚れを落とし、特に刃と柄のつなぎ目は丁寧に洗ってください。その後、沸騰したお湯をかけて熱湯消毒します。包丁は金属製のため、全体にまんべんなく熱湯をかければOKです。火傷に注意しながら行いましょう。消毒後は、水気を拭き取って乾燥させ、サビを防ぐために風通しのよい場所で保管します。

包丁を安全に保管するためのコツと道具

包丁はただ引き出しに入れるのではなく、専用の収納アイテムを使うと安全で衛生的です。たとえば、磁石付きのナイフラックや、立てかけ式の包丁スタンドなどがあります。これにより通気性が良くなり、刃のサビや菌の繁殖を防げます。また、包丁の刃に触れずに取り出せるような工夫があるものを選ぶと、ケガの防止にもつながります。保管する際は、他の調理器具と触れ合わないようにするのがベストです。

ふきんは雑菌と寄生虫の温床?正しいふきんの選び方と使い方

なぜふきんが寄生虫対策で重要なのか

ふきんは、キッチンで食器や調理台を拭くなど毎日使う道具ですが、実は寄生虫や細菌の温床になることがあります。生魚や生肉の汁が付いた場所をふきんで拭くと、そこに潜んでいた寄生虫の卵や菌がふきんに移り、次に使うときに他の場所へ広がってしまうことがあるのです。特に湿ったふきんは菌が繁殖しやすいため、見た目がきれいでも清潔とは限りません。だからこそ、ふきんもまな板や包丁と同様に、定期的に洗って熱湯消毒する必要があります。寄生虫対策を徹底するためには、ふきんの選び方や管理方法にも気をつけることが欠かせません。

熱湯消毒できるふきんの種類と特徴

ふきんにはさまざまな種類がありますが、寄生虫対策を考えるなら「熱湯消毒ができる素材」であることが最重要です。おすすめは、綿100%の布ふきんや、熱に強いマイクロファイバー製のふきんです。これらは耐熱温度が高く、熱湯をかけても変形や劣化が起こりにくいため、繰り返し使用できます。一方で、不織布タイプの使い捨てふきんは便利ですが、熱湯には耐えられないものが多いので、使用後はすぐに廃棄することが前提です。長く使いたいなら耐熱性と吸水性を両立した素材を選びましょう。

布製・不織布・マイクロファイバーの違い

ふきんの素材には大きく分けて3つあります。

| 種類 | 特徴 | 寄生虫対策としての評価 |

|---|---|---|

| 布製(綿) | 吸水性が高く、熱湯消毒に強い | ◎ |

| 不織布(使い捨て) | 使い切りで衛生的、安価 | ○(使い捨てなら安全) |

| マイクロファイバー | 吸水力抜群で速乾性が高い、洗って繰り返し使える | ◎ |

布製やマイクロファイバーは、定期的に熱湯消毒や漂白をすれば清潔に保てます。不織布は衛生的ですが、複数回使うと菌が繁殖するため、必ず1回で捨てるようにしましょう。

毎日できるふきんの消毒ルーティン

ふきんの衛生を保つためには、毎日の簡単なルーティンが大切です。以下はおすすめの手順です。

- 使用後はすぐに中性洗剤で手洗いまたは洗濯

- 熱湯をかけるか、鍋で数分煮沸する

- よく絞って干し、完全に乾かす

- できれば天日干しで紫外線殺菌

これを習慣にすることで、ふきんを常に清潔な状態で使えます。煮沸消毒が面倒なときは、電子レンジで水を含ませた状態のふきんをラップで包み、600Wで1〜2分加熱する方法もあります。ただし、耐熱性がないふきんでは使えないので注意が必要です。

清潔を保つふきんの交換時期と保管法

いくら丁寧に洗っても、ふきんには徐々に菌や汚れが残っていきます。特に、臭いが取れなくなってきたら交換のサインです。目安としては、毎日使用する場合は2〜3週間に一度、新しいふきんに替えるのが理想です。また、使用後はしっかり乾かしてから保管することが大切です。濡れたままシンク下や引き出しに入れると、カビや雑菌が増える原因になります。ふきん掛けや通気性の良いケースを使って、湿気を逃す工夫をしましょう。

寄生虫を「持ち込まない・増やさない・広げない」キッチンづくり

キッチン内のゾーニングで感染を防ぐ

「ゾーニング」とは、キッチン内のエリアを用途ごとに分けることです。たとえば、「生ものを扱うエリア」「加熱後の食材を置くエリア」「洗い物をするエリア」を分けることで、寄生虫や菌の拡散を防げます。特に、生魚や生肉を調理するスペースと、野菜や果物を扱う場所を明確に分けることが重要です。まな板や包丁もそれぞれのゾーン専用にしておくと、交差汚染のリスクをぐっと減らせます。狭いキッチンでも、トレイやマットなどを使って簡易的にゾーニングすることは可能です。

調理器具の使い回しによるリスクとは

一つのまな板や包丁をすべての食材に使い回すと、寄生虫や細菌が広がる原因になります。特に、肉や魚を切った後にそのまま野菜やフルーツを切ると、生食で口に入れる食材が汚染されてしまうリスクが高まります。調理器具は、食材ごとに使い分けることが理想ですが、難しい場合はしっかりと洗浄・消毒をしてから次の食材に使うようにしましょう。ふきんも同様で、使い回しは避け、用途別に分けることが望ましいです。

冷蔵庫・シンク周りの衛生チェックリスト

冷蔵庫やシンクも、寄生虫や菌が潜みやすい場所です。以下のチェックリストを定期的に確認しましょう。

- 生肉・生魚は密閉容器で保管しているか

- 食材が冷蔵庫内で液だれしていないか

- シンクの排水口はこまめに掃除しているか

- スポンジやふきんの衛生管理はできているか

- 庫内の温度は適正(冷蔵4℃以下、冷凍−18℃以下)か

清掃と温度管理をしっかり行うことで、寄生虫の繁殖や感染リスクを抑えることができます。

家族全員で実践できる感染予防のルール

キッチンの衛生を保つには、家族全員の協力が必要です。以下のようなルールを決めて、全員が守れるようにしましょう。

- 調理前と後には必ず手を洗う

- 食材ごとに器具を使い分ける

- 使い終わった調理器具はすぐに洗う

- 毎日、台ふきんやまな板を消毒する

- 期限切れの食材は定期的に処分する

簡単なルールでも、継続して実行することが最大の感染予防になります。

清潔習慣で家族の健康を守るライフスタイル

衛生的なキッチン環境は、家族の健康を守る第一歩です。寄生虫や食中毒を防ぐことはもちろん、高齢者や子どもと暮らす家庭では特に大切なポイントです。毎日の小さな積み重ねが、大きな安心につながります。「使ったらすぐ洗う」「週に一度はまとめて除菌する」など、自分たちに合ったペースで清潔習慣を取り入れましょう。忙しい日々でも、ちょっとした意識と工夫で、キッチンはもっと安全で安心な場所になります。

まとめ

寄生虫対策は、特別なことをするのではなく、毎日の調理や掃除の中に「ちょっとした意識」を取り入れることから始まります。まな板・包丁・ふきんという日常的な調理器具も、選び方や使い方次第でリスクを大きく減らすことができます。熱湯消毒やゾーニング、定期的な洗浄といった基本的な行動を習慣にすることで、寄生虫を「持ち込まない・増やさない・広げない」キッチンづくりができます。家族の健康を守るためにも、今すぐできる対策から始めてみましょう。

コメント Comments

コメント一覧

コメントはありません。

トラックバックURL

https://komi88.site/119.html/trackback