<当サイトではアフィリエイト広告を掲載しております>

はじめに

サラダや鍋、おひたしに大活躍のセリ・クレソン・水菜などの水辺野菜。自然の中で育ったイメージから「体に良さそう」と思われがちですが、実はこれらの野菜には寄生虫が潜んでいるリスクがあるのをご存じですか?

特に家庭菜園や直売所で手に入れた“自然派”野菜には、目に見えない危険が潜んでいることも。本記事では、水辺野菜に潜む寄生虫の種類やリスク、正しい洗い方と加熱処理の方法、安心して食べるための購入時の注意点まで、分かりやすく丁寧に解説します。中学生でも理解できる内容で、食の安全を守るために知っておきたい情報を完全ガイド!

セリ・クレソン・水菜に潜む危険とは?知っておきたい寄生虫の基礎知識

水辺野菜が危ないと言われる理由

水辺で育つ野菜、たとえばセリ・クレソン・水菜などは、自然の水を多く含んだ環境で育つことから、「新鮮でヘルシー」と思われがちです。しかし実は、この“水辺”という環境こそが寄生虫の温床になりやすいのです。川や池の水には、動物のフンや死骸、寄生虫の卵が混じっていることがあり、その水が野菜に直接触れることで、寄生虫が付着するリスクが生まれます。

とくに注意が必要なのは、野生に近い形で育った「自生タイプ」の野菜。山菜や川沿いで取れるセリなどは、一見安全そうでも、見えない寄生虫が潜んでいることがあります。見た目では判断できず、洗ったつもりでも完全に落としきれない場合もあります。

寄生虫のリスクは「自生野菜=自然で安心」という思い込みからくる油断が大きな原因です。清流のように見える水でも、上流に動物の生息地や生活排水があると、見えない汚染が広がっていることも。安全な食事のためには、まずこの環境リスクを知ることが大切です。

よく検出される寄生虫の種類とリスク

水辺野菜に付着しやすい寄生虫としては、「肝吸虫(かんきゅうちゅう)」「横川吸虫(よこがわきゅうちゅう)」「ジアルジア」「クリプトスポリジウム」などが知られています。これらは人の体内に入ると、腹痛や下痢、発熱、肝機能障害などの症状を引き起こす恐れがあります。

たとえば「肝吸虫」は、主に東南アジアで問題になる寄生虫ですが、日本でも川魚や野生のセリなどから感染する例があります。「ジアルジア」は水を介して感染しやすく、飲み水や食べ物に付着していた場合、感染すると激しい下痢を引き起こすことがあります。

これらの寄生虫は非常に小さく、肉眼では見えません。また、一度体内に入ってしまうと自然に排出されるのが難しく、治療には抗寄生虫薬が必要になるケースも。だからこそ、「たかが野菜」と軽視せず、正しい知識を持って扱うことが重要です。

生食が危険なケースとは

サラダやおひたしなどで、生で食べる機会が多い水辺野菜ですが、ここにも落とし穴があります。加熱処理をしない生食は、寄生虫や細菌がそのまま体内に入るリスクが高くなります。特に自然の中で採れた野菜や、家庭菜園で育てたものは、見た目がきれいでも内部や葉の裏に寄生虫の卵が付着している可能性があるのです。

たとえば、清流沿いに生えるクレソンをそのままサラダにして食べると、寄生虫に感染するリスクがあります。寄生虫の卵は非常に小さく、水洗いでは完全に除去できない場合も多いため、生で食べるときは“加熱しない=危険性が残る”という認識が必要です。

安全に生食を楽しむには、信頼できる栽培方法で育てられた野菜を選び、洗い方にも工夫を取り入れることがポイントです。

海外と日本の寄生虫事情の違い

寄生虫の感染リスクは、実は国や地域によって大きく異なります。たとえば、東南アジアや中南米などの熱帯地域では、寄生虫による感染症が日常的な問題とされており、水辺の野菜や果物からの感染もよく見られます。

一方、日本では上下水道や食品衛生管理が発達しているため、リスクは低いとされています。しかし、それでも油断は禁物。特に自然栽培や家庭菜園、アウトドアで採取した野菜などは、衛生管理が行き届いていないことが多いため、感染リスクはゼロではありません。

海外旅行中に現地で食べた野菜から寄生虫に感染し、帰国後に体調を崩すというケースもあります。海外の生野菜を口にする際も、現地の水事情や衛生環境をよく調べることが大切です。

無農薬・自然栽培は本当に安全?

「無農薬」や「自然栽培」と聞くと、「体に良い」「安全」といったイメージを持つ方が多いかもしれません。しかし、これらの栽培方法が必ずしも寄生虫のリスクを減らすとは限りません。

むしろ農薬を使っていない分、害虫や寄生虫にとっては住みやすい環境になっている可能性もあるのです。特に、堆肥や有機肥料を使用している場合、管理が不十分だと寄生虫の卵や細菌が混ざるリスクが高くなります。

「自然=安全」ではなく、「自然=管理が必要」という意識を持つことが大切です。購入時には信頼できる農家や販売元を選ぶこと、栽培方法だけでなく、収穫後の洗浄や保存方法まで注意を払うことで、安全に楽しむことができます。

寄生虫のリスクが高い野菜一覧とその特徴

セリ:自生している野草の落とし穴

セリは春の訪れを告げる山菜のひとつとして知られ、香り高く、おひたしや鍋物にして楽しむ人も多い野菜です。スーパーで売られているものよりも、野山や川辺で自生しているセリの方が香りが強く、「自然の味がする」と人気があります。しかし、この自生のセリこそが、寄生虫感染のリスクを最も抱えているのです。

特に注意すべきなのは、川の近くに生えているセリです。これらの場所には野生動物の排泄物が混じっていたり、水が動物や人間の生活排水の影響を受けていたりすることがあり、その水を通じて寄生虫の卵や細菌がセリに付着することがあります。

たとえば「横川吸虫」は、川魚を中間宿主として、最終的に人の体に入ってくる寄生虫の一種です。自生のセリの葉や茎にこのような寄生虫の卵が付いていた場合、生で食べると体内に取り込んでしまう恐れがあります。自生のセリは野趣あふれる味わいが魅力ですが、必ず加熱調理すること、そして採取した場合はしっかりと洗浄・殺菌することが大切です。

クレソン:爽やかな香りの裏に潜むリスク

クレソンは独特のピリッとした辛味とさわやかな香りが特徴で、肉料理の付け合わせやサラダなどに利用される人気の野菜です。ビタミンやミネラルが豊富で「栄養価の高い野菜」としても知られていますが、実はこのクレソンも寄生虫感染のリスクがある野菜の一つです。

特に自生しているクレソンには要注意です。クレソンは水辺、特に浅い清流沿いに自生することが多いため、見た目はとても清らかで安全に見えますが、上流で野生動物が排泄をしていたり、微生物が多く生息している場合、クレソンの葉や茎に寄生虫の卵が付着している可能性があります。

中でも肝吸虫という寄生虫は、クレソンや川魚を介して感染することが知られています。肝吸虫に感染すると、肝臓にダメージを与え、黄疸や腹痛、倦怠感などの症状が出ることもあるため非常に危険です。生で食べることが多いクレソンこそ、購入元をしっかり確認し、可能であれば加熱して食べることが感染予防の基本です。

水菜:シャキシャキ感に潜む見えない脅威

水菜はサラダや鍋料理に欠かせない人気野菜で、そのシャキシャキとした食感が魅力です。近年では水耕栽培やハウス栽培も普及しており、年間を通じて安定的に出回っていますが、特に露地で育てられたものや家庭菜園などでは、寄生虫のリスクがゼロではありません。

水菜の葉は細かく広がっているため、土や水のしぶき、虫、細菌、寄生虫の卵などが葉の間に入り込みやすい構造になっています。洗ったつもりでも取り切れていないことが多く、特に無農薬や有機野菜を好む人は注意が必要です。自然栽培のものは見た目もよく安心感がありますが、衛生管理が十分でないと、逆に寄生虫の温床になってしまうことも。

また、カットされた水菜の袋詰め商品でも、洗浄が不十分な場合は危険性があります。サラダとして生で食べる際は、流水でしっかり洗い、できれば酢水や塩水で10分ほど浸け置きするなど、安全な処理を施すことが推奨されます。

その他の水辺野菜(ミツバ、ヨモギなど)

ミツバやヨモギといった、自然の中で採れる野草系の水辺野菜も、寄生虫感染のリスクがあるとされています。これらの野菜は春の味覚として人気があり、お吸い物や和え物、天ぷらなどに使われます。ですが、川沿いや湿地帯などの湿った場所で育つことが多いため、水に含まれる寄生虫や細菌にさらされている可能性があります。

特に問題になるのは、山菜狩りや自然採取の場面。山で採ってきた野草は「無農薬で安心」と思いがちですが、野生動物のフンや虫が近くにいる可能性も高く、寄生虫が葉に卵を産み付けていることもあります。さらに、ヨモギなどは葉の裏側が毛羽立っているため、洗いにくく、見えない汚れが残りやすい構造です。

これらの野菜は加熱することで比較的安全に食べることができますが、おひたしやサラダなど生食する場合は特に注意が必要です。自分で採取する場合は周囲の環境や水質もよく確認し、可能な限り加熱して食べるようにしましょう。

「野菜=健康」という思い込みが危ない理由

「野菜は体に良いから、たくさん食べよう」と思う人は多いでしょう。たしかにビタミンやミネラル、食物繊維が豊富な野菜は、健康維持に欠かせない存在です。しかし、その“健康志向”がかえってリスクを招いてしまうことがあります。

とくに「自然なものが良い」「生で食べるほうが栄養がある」というイメージにとらわれすぎると、洗浄不足のまま生野菜を食べてしまい、寄生虫や細菌による食中毒を引き起こす可能性があります。野菜はたしかに健康によいですが、それは「安全に処理されていること」が前提なのです。

また、健康意識の高い人ほど、無農薬や自然栽培の野菜を選ぶ傾向があります。しかし、無農薬であることが安全とは限らず、栽培中に使われる水や周囲の衛生環境が管理されていないと、寄生虫の温床になってしまうことも。正しい知識を持って、安全に食べる意識を持つことが、何よりの健康法といえるでしょう。

寄生虫を避けるための正しい野菜の洗い方と下処理

水洗いだけでは落ちない?洗い方の落とし穴

野菜を洗うとき、ほとんどの方が「流水でサッと洗う」程度で終わらせてしまっていませんか?たしかに泥や目に見える汚れはこれである程度落ちますが、寄生虫の卵や微細な細菌は水洗いだけでは除去しきれない場合が多いです。特に水辺で育つ野菜は、川や池の水に触れていることが多く、そこに潜む微生物や寄生虫が付着しているリスクがあるため、水洗いだけでは不十分です。

実際、寄生虫の卵はとても小さくて粘着性が高く、葉の裏や茎の隙間にこびりついていることがあります。そのため、野菜の表面を軽くこすりながら洗うことや、複数回に分けて洗浄を行うことが重要になります。たとえば、ボウルに水を張り、野菜をしっかりと振り洗いしながら何度か水を替えることで、汚れや付着物を浮かせて除去することができます。

「サッと洗えば大丈夫」という思い込みを捨て、食中毒や寄生虫感染のリスクを下げるために、丁寧な洗浄を心がけましょう。

安心できる洗浄ステップ(流水・塩・酢)

寄生虫や細菌のリスクを下げるには、水洗いだけでなく、追加の処理が効果的です。おすすめなのは「塩水」や「酢水」による浸け置き洗い。これらには殺菌・抗菌作用があり、野菜に付着した寄生虫の卵や細菌の除去に効果があります。

以下のような手順で洗浄すると、より安心して野菜を食べることができます:

- 流水で表面の汚れをしっかり落とす

特に葉の裏側や茎の隙間に注意し、手で優しくこすりながら洗いましょう。 - 塩水に10〜15分ほど浸ける

水1リットルに対して塩大さじ1を目安に溶かします。塩水は虫の除去にも有効です。 - もしくは酢水に10分ほど浸ける

水1リットルに対し、食酢を大さじ2〜3入れます。酢の殺菌作用で細菌の除去が期待できます。 - 再び流水でしっかりすすぐ

塩や酢の成分が残らないように、丁寧に洗い流します。 - ペーパータオルで水気をしっかり取る

水分が残ると雑菌が繁殖しやすいため、保存前にも重要です。

このようなステップを踏むことで、家庭でも安全な食材の取り扱いが可能になります。

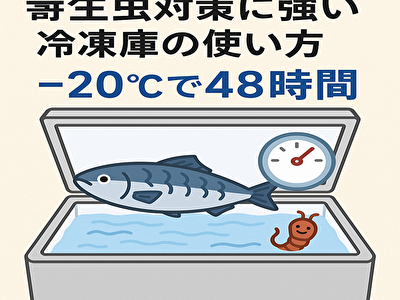

茹でる・加熱の有効性と注意点

寄生虫を確実に死滅させる方法として、加熱処理が最も効果的です。多くの寄生虫やその卵は、高温に弱く、70度以上で数秒〜数分加熱することでほぼ死滅します。したがって、サラダ用の野菜でも心配な場合は、軽く湯通しするだけでも安全性は大きく向上します。

たとえば水菜は、熱湯にサッと10秒ほどくぐらせるだけでもシャキシャキ感が残りながら、安全性が増します。セリやクレソンなども、おひたしやスープに加えることで、風味を損なわずに加熱処理ができます。

ただし、注意点としては「中途半端な加熱」はかえってリスクが残る場合があること。たとえば電子レンジでの加熱では、部位によって温度ムラが生じ、十分に火が通らない可能性があります。できるだけ均一に熱を通すことを意識して調理しましょう。

また、加熱しても毒素が消えないタイプの細菌もあるため、洗浄と加熱の両方を併用するのがベストです。

洗いにくい葉野菜を安全にするコツ

水菜やセリのように、葉が細かくて洗いにくい野菜は、どうしても汚れや虫、寄生虫の卵が残りやすくなります。こういった野菜を安全に処理するためのポイントは「浸け置き+振り洗い+流水仕上げ」の組み合わせです。

まず、大きめのボウルや洗面器に水を張り、野菜をふんわりと広げて入れます。そこに手を使って上下に優しく振るようにしながら、葉と葉の間に水を通していきます。こうすることで、内部に入り込んだ汚れや微生物が浮きやすくなります。

その後、塩水や酢水に10分程度浸けておくことで、微生物の除去効果が高まります。最後に流水で丁寧にすすぎ、水気をしっかり切れば、かなりの安全性が確保できます。

ポイントは「1回で終わらせない」こと。3段階での洗浄工程を意識すれば、生食でもリスクを最小限に抑えることが可能です。

専用の野菜洗浄剤やスプレーの効果とは?

市販されている野菜専用の洗浄剤やスプレーを使うのも、有効な対策のひとつです。これらは、食品添加物として認可された成分でできており、野菜の表面に付着した農薬・ワックス・菌・寄生虫などを除去することを目的としています。

特に有効なのが「電解水スプレー」や「次亜塩素酸系」の除菌スプレー。食品に使用できるタイプであれば、残留も少なく安心です。使用時はラベルの使用方法を守り、洗い残しがないように注意しながら使うことが大切です。

ただし、すべての菌や寄生虫を100%除去できるわけではありません。スプレーでの処理後も、流水でのすすぎや、必要に応じた加熱処理を併用することで、より高い安全性を確保できます。

時間がないときや、たくさんの葉野菜をまとめて洗うときには、こうした製品の活用もおすすめです。

スーパーや直売所で買うときの注意ポイント

ラベルや表示の読み解き方

野菜を購入する際、何気なく見過ごされがちなのが「商品ラベル」です。しかし、ここにはその野菜がどのような環境で育てられたのか、安全性を確認するための大切なヒントが隠れています。特に「栽培方法」「生産者名」「出荷元」などの情報は、寄生虫のリスクを判断するうえで非常に重要です。

まず注目したいのが「栽培方法」の記載です。「水耕栽培」や「ハウス栽培」と表記されているものは、比較的清潔な環境で育てられており、土や自然水に触れていないことが多いため、寄生虫のリスクは低いとされています。一方、「露地栽培」や「自然栽培」と書かれている場合は、雨水や地表水を使用していることが多く、衛生面では注意が必要です。

また、「無農薬」「有機」と記載されている場合、それが安全性の証明になるとは限りません。農薬を使用していないことで、虫や寄生虫が付きやすい環境になっていることもあるため、洗浄や加熱などの処理は必須です。

さらに、生産者の名前や連絡先が明記されている場合は信頼のポイント。何か気になる点があれば問い合わせができるという安心感もあります。ラベルの情報をよく読み、判断材料にしましょう。

地元野菜・無農薬野菜の注意点

「地元の新鮮野菜」や「無農薬野菜」と聞くと、安全で安心というイメージがあります。しかし、寄生虫の観点から見ると、これらにもリスクが潜んでいる可能性があります。

たとえば、家庭菜園や小規模農家が育てた地元野菜は、大規模な検査や消毒処理が行われていない場合があります。さらに、川の水や雨水を使っている農家も多く、寄生虫や細菌の侵入経路ができてしまうことがあります。特にセリやミツバなどの水辺野菜は、栽培環境によりリスクが高まることも。

また、無農薬や有機栽培は「農薬を使わない=虫や雑菌が付きやすい」という側面もあり、より丁寧な洗浄や加熱処理が求められます。地元産や自然派の野菜を選ぶ際には、「どこでどのように育てられたか」を確認し、安全な処理を前提に購入することが大切です。

決してこれらの野菜が悪いわけではありませんが、正しい知識と対策を持って扱うことが必要です。

野菜の見た目でわかる危険サイン

一見すると新鮮で美味しそうに見える野菜でも、よく観察すると「これはちょっと危ないかも」というサインが出ていることがあります。特に水辺野菜は、葉が多くて見えにくい部分も多いため、しっかり確認する習慣をつけることが大切です。

まずチェックしたいのが、「葉の裏側」です。虫のフンや小さな卵、黒い斑点がある場合は、寄生虫や虫がすでに付いている可能性があります。また、ぬめりがある、表面に糸のようなものが付着している、異臭がするなどの状態は、細菌や寄生虫が繁殖しているサインかもしれません。

さらに、野菜全体の状態を見て、変色があったり、異常に柔らかくなっている部分があったりした場合は要注意です。パック詰めされている野菜でも、透明フィルム越しに葉の色や状態を確認することは可能なので、購入前にひと手間かけて見極めましょう。

見た目に異変がある野菜は、食べる前に必ず加熱するか、最悪の場合は食べるのを控える判断も必要です。

「水耕栽培」って安全なの?

スーパーなどでよく見かける「水耕栽培」の野菜。これは土を使わず、栄養を含んだ水の中で育てる栽培方法で、清潔な室内やビニールハウスで管理されていることが多いため、寄生虫や細菌のリスクは非常に低いとされています。

水耕栽培では外部の自然環境にさらされることがないため、土壌由来の寄生虫や動物の排泄物などが混入する心配がほとんどありません。衛生面が徹底されており、また虫の発生も抑えられているため、サラダなどの生食にも適しています。

ただし、水耕栽培だからといって、まったく洗わずに食べてもよいというわけではありません。出荷・流通の段階でホコリや人の手に触れることがあり、見えない汚れが付着していることもありますので、簡単でもよいので必ず洗ってから食べましょう。

「水耕栽培」は忙しい人や家庭で安心して野菜を食べたい人にとって、非常におすすめの選択肢です。

生で食べるならどこで買うべき?

生で食べる前提で野菜を選ぶとき、最も大切なのは「安全性を信頼できる販売元から買うこと」です。具体的には、以下のようなポイントを意識して選ぶと良いでしょう:

- 大手スーパーやデパ地下など衛生管理が徹底された店舗

検品体制が整っており、信頼性が高いです。 - GAP(農業生産工程管理)認証や有機JASマーク付きの農家直売所

栽培から出荷まで安全基準を守っている証拠です。 - 顔の見える生産者からの購入

農産物直売所や生協などでは、生産者情報が表示されていることが多く、栽培方法の確認もしやすいです。 - インターネットで実績のある農家直送サービス

口コミやレビューを確認できるため、安心感があります。

生で食べるということは、それだけリスクも高くなるということです。信頼できる販売元を選び、そこからさらに自分での洗浄・下処理を丁寧に行うことが、安全でおいしい食生活への第一歩です。

家庭でできる寄生虫対策と安全に楽しむ工夫

自家栽培の落とし穴と対策方法

家庭菜園で育てた野菜は「安心・安全」「農薬不使用だから健康的」と考える方が多いでしょう。たしかに市販の野菜と比べて新鮮で、収穫の喜びもひとしおです。しかし、自家栽培の野菜も決して「寄生虫のリスクがゼロ」ではありません。

実は家庭菜園では、動物のフンや雨水などが畑に入りやすく、寄生虫の卵が混入する可能性があります。特に、堆肥を使っている場合、その原料となる家畜のフンなどに寄生虫の卵が残っていることもあります。さらに、プランター栽培であっても、ベランダに飛来する鳥のフンや虫が媒介となり、思わぬ感染経路になることも。

対策としてはまず、堆肥の発酵をしっかり行うことが大切です。未発酵の生堆肥は寄生虫の温床になることがあります。加えて、家庭菜園の野菜であっても、市販のものと同様に丁寧な洗浄や加熱処理を行うことが基本です。

「自分で育てたから安全」と思い込まず、あくまで“自然の中で育ったもの”という認識で、安全対策を怠らないようにしましょう。

子どもや高齢者に食べさせるときの注意点

寄生虫感染や食中毒のリスクが特に深刻になりやすいのが、免疫力の弱い「子ども」や「高齢者」です。大人であれば軽い下痢で済むような感染症も、子どもや高齢者では重症化することがあり、最悪の場合は入院が必要になるケースもあります。

こうした年代の人に水辺野菜を食べさせるときは、必ず加熱することが基本です。たとえば、サラダに使う場合でも、生で与えるのではなく、軽く茹でてから冷やして使うといった工夫が有効です。また、おひたしやスープにしても野菜の栄養はしっかり摂れます。

さらに、カット野菜など加工された食品も一見便利ですが、子どもや高齢者に与える前には必ずパッケージの注意書きを読み、保存温度や消費期限を確認するようにしましょう。冷蔵庫での保存も過信せず、早めに使い切ることが大切です。

少し手間はかかりますが、大切な家族を守るためには、ひと手間が安心に繋がります。

BBQやサラダパーティーでの注意事項

アウトドアイベントや家庭でのサラダパーティー、BBQなどでは、たくさんの野菜を生で食べる機会が増えますが、ここにも寄生虫感染のリスクがあります。特に屋外では洗浄が不十分になりがちで、気温が高い夏場などは細菌の繁殖も早いため、注意が必要です。

まず大前提として、野菜は必ず事前に家で丁寧に洗ってから持参すること。その場で洗う場合でも、清潔な水(飲用可能な水)を使うようにし、川の水や井戸水などの使用は避けましょう。さらに、洗った野菜を野外で長時間放置することも避け、保冷剤やクーラーボックスを活用して温度管理を徹底してください。

また、生食を避け、焼き野菜として楽しむのもおすすめです。クレソンやセリなどもサッと火を通すだけで香りが引き立ち、安全性も高まります。手でちぎって使う場面では、手指の消毒も忘れずに。

楽しいイベントだからこそ、見えないリスクにもきちんと目を向け、安全に楽しむ工夫が求められます。

調理器具やまな板の管理も重要

寄生虫や細菌は、野菜自体だけでなく、調理器具や手指からも移ることがあります。特に包丁やまな板は、生肉や魚と兼用していると、交差汚染が起きる原因になります。

まず基本として、野菜専用のまな板と包丁を用意することをおすすめします。難しい場合でも、使用後にはしっかり洗浄し、熱湯や漂白剤で消毒するようにしましょう。スポンジやふきんなどの台所用品も定期的に取り替えたり、煮沸消毒を行ったりすると、感染予防につながります。

また、調理中に一度洗った野菜を汚れた調理台に戻してしまったり、加熱前と加熱後の食材を同じトングで扱ったりすることも、リスクを高めます。「一度洗ったから安心」ではなく、清潔な環境で保管・調理する意識を持ちましょう。

こうした地味な対策が、寄生虫や食中毒を防ぐ強い武器になるのです。

安心して水辺野菜を食べるためのまとめチェックリスト

寄生虫のリスクを正しく理解し、安全に野菜を楽しむために、以下のチェックリストを活用しましょう。特に水辺野菜(セリ・クレソン・水菜など)を生で食べる予定がある場合は、事前に確認しておくと安心です。

| チェック項目 | 確認済み |

|---|---|

| 栽培方法(露地 or 水耕 or ハウス)を確認した | □ |

| 信頼できる販売元・生産者から購入した | □ |

| 目に見える異常(虫、変色、ぬめりなど)がない | □ |

| 流水で十分に振り洗いをした | □ |

| 塩水または酢水に浸けて処理した | □ |

| 調理器具をしっかり消毒・分けて使った | □ |

| 子ども・高齢者用には加熱処理をした | □ |

| 保存状態(冷蔵・消費期限)を守っている | □ |

すべてにチェックが入っていれば、寄生虫や細菌のリスクを大きく下げることができるはずです。日々の生活の中で、ちょっとした手間を惜しまずに、安全でおいしい野菜生活を送りましょう。

安全に水辺野菜を楽しむためのまとめ

セリ、クレソン、水菜といった水辺で育つ野菜は、その爽やかな香りやシャキシャキとした食感から、多くの人に親しまれています。しかし、これらの野菜は自然の水に触れる機会が多いため、寄生虫や細菌のリスクが潜んでいることもあるという事実を、私たちはあまり意識していません。

本記事では、寄生虫が潜む可能性のある野菜の特徴、見えない危険性、正しい洗い方や加熱方法、購入時や自家栽培の注意点、そして家庭でできる対策までを幅広く紹介しました。自然派志向や無農薬志向が高まる中で、「自然=安全」と思い込むことの危険性も合わせて理解することが重要です。

安心して水辺野菜を食べるためには、「選び方」「洗い方」「調理の工夫」「清潔な調理環境」の4つがカギです。少しの知識と習慣の見直しで、大切な家族の健康を守りながら、美味しい旬の味覚を存分に楽しむことができます。

自然の恵みを安全に取り入れるために、今回ご紹介したポイントをぜひ日々の食生活に役立ててください。

コメント Comments

コメント一覧

コメントはありません。

トラックバックURL

https://komi88.site/112.html/trackback