<当サイトではアフィリエイト広告を掲載しております>

はじめに

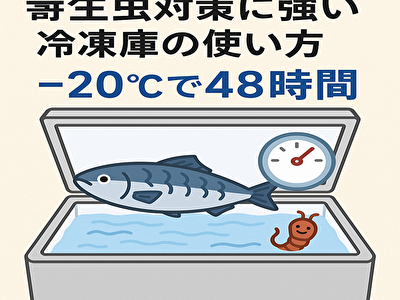

生の魚を食べる機会が増える現代、寄生虫による食中毒のリスクもまた身近なものになっています。特にアニサキスによる被害は毎年多く報告されており、「安全に魚を食べる方法」が改めて注目されています。この記事では、家庭でも簡単にできる寄生虫対策として、冷凍庫を使った効果的な方法を詳しく解説。-20℃で48時間以上冷凍する理由や家庭での実践方法、注意点など、すぐに使える情報をまとめました。刺身や寿司を安心して楽しむために、知っておきたい知識が満載です!

なぜ寄生虫対策に冷凍が有効なのか?

寄生虫が食中毒の原因になるメカニズム

寄生虫は私たちの目に見えない小さな生物ですが、生の魚介類などを通じて体内に入ると、食中毒の原因になります。特にアニサキスという寄生虫は、サバやアジ、サンマなどの魚の内臓に潜んでいて、魚が死んだあと身の方に移動してくることがあります。これを生のまま食べると、人間の胃や腸に侵入し、激しい腹痛や吐き気を引き起こすことがあるのです。

アニサキスは体長2~3cmほどの白くて細長い虫で、食べてもすぐに死ぬわけではありません。胃の粘膜に入り込んで炎症を起こすため、放っておくと病院での処置が必要になるケースも。これが食中毒の一種として扱われている理由です。

だからこそ、生魚を安全に食べるには、寄生虫をきちんと「処理」することが重要になります。冷凍によって、アニサキスのような寄生虫は死滅させることができるため、冷凍保存は非常に有効な対策方法なのです。

アニサキスなど主な寄生虫の種類とリスク

魚に潜む寄生虫の中でも特に有名なのが「アニサキス」ですが、他にも「クドア」「ディディモゾイド」などの寄生虫が知られています。例えばクドアはヒラメに多く見られ、食後に下痢や腹痛を引き起こすことがあります。ディディモゾイドはサンマやアジに見られることがありますが、人に害はほとんどないとされています。

しかし、アニサキスは少量でも強い症状を引き起こすため、特に注意が必要です。年間で数千件のアニサキス症が報告されており、刺身や寿司などを家庭で扱う人もリスクを抱えていることを忘れてはいけません。

冷凍で寄生虫が死滅する仕組み

アニサキスなどの寄生虫は、低温に非常に弱い性質を持っています。-20℃以下の環境で一定時間冷凍することで、体の中の水分が凍結し、細胞が壊れて死滅するのです。つまり、十分に低い温度で冷凍すれば、寄生虫は生きていられません。

ただし、冷凍の温度が高すぎたり、時間が短すぎると、完全に死滅しない可能性があります。しっかりと温度と時間を守ることが重要なのです。

厚生労働省が定める冷凍基準とは?

厚生労働省では、生食用の魚介類を提供する場合、**「中心温度-20℃以下で24時間以上」または「-35℃以下で15時間以上」**の冷凍が必要とされています。これはアニサキスが確実に死滅するための条件として、科学的に根拠のある基準です。

家庭用冷凍庫は業務用ほど強力ではないため、-20℃で「48時間以上」の冷凍が推奨されます。安全性を高めるには、長めに冷凍することが大切です。

常温や冷蔵保存ではなぜダメなのか

常温や冷蔵保存では、アニサキスは死にません。むしろ冷蔵庫内でも動き続けることがわかっています。特に内臓から身の部分へ移動するリスクがあるため、鮮魚を冷蔵保存しておくだけでは、寄生虫対策としては不十分です。

安全に食べるには、加熱または適切な冷凍が必要です。「冷蔵だから大丈夫」とは思わずに、冷凍保存を徹底するようにしましょう。

-20℃で48時間以上冷凍する理由とは?

アニサキスが死滅する温度と時間の関係

アニサキスは非常に寒さに弱く、一定の温度で冷凍することで死滅することが研究により明らかになっています。具体的には、-20℃で24時間以上、または-35℃で15時間以上の冷凍が必要です。しかしこれは「中心温度」での話であり、魚の内部までその温度に達するのに時間がかかるため、実際はもっと長く冷凍することが安全とされています。

つまり、冷凍庫の温度が-20℃であっても、魚の内部までしっかり凍るには時間が必要。そのため「48時間以上」の冷凍が推奨されるのです。

「48時間以上」が基準となっている根拠

「48時間」という数字は、家庭用冷凍庫の性能を考慮した現実的な基準です。業務用の急速冷凍機ならもっと短時間で中心温度を下げることができますが、家庭用では時間がかかります。とくに冷凍する量が多い場合や、大きな魚を丸ごと凍らせる場合は、外側と内側の温度差が大きくなります。

そのため、安全を確保するには「-20℃で最低でも48時間以上」冷凍することが重要なのです。

市販の冷凍食品はこの基準を満たしているのか

スーパーなどで売られている冷凍魚介類や冷凍刺身用のパックは、多くの場合、業務用冷凍機で加工されており、アニサキス対策として基準を満たす処理がされています。特に「生食用」と書かれている商品は、厚生労働省の基準に従って処理されているため、比較的安心して食べることができます。

しかし、釣った魚を自宅で刺身にする場合などは、自分でしっかりと冷凍処理を行う必要があります。

家庭用冷凍庫で温度管理するポイント

家庭用冷凍庫では、常に-20℃を維持できているとは限りません。開け閉めが多かったり、庫内が詰まりすぎていたりすると、温度が上がることもあります。できれば温度計を設置して、実際に-20℃以下を保てているか確認するのがおすすめです。

また、急速冷凍機能がある場合はそれを活用するとより効果的。冷凍する魚をなるべく小分けにして、熱が逃げやすい状態にしておくのもポイントです。

温度が足りないとどうなる?

もし冷凍温度が-20℃に達していなかったり、冷凍時間が短すぎると、アニサキスが生き残る可能性があります。そうなると、せっかく冷凍しても食中毒のリスクが残ってしまいます。

特に、見た目や臭いでは寄生虫の有無は判断できません。だからこそ、「正しい温度」と「十分な時間」を守ることが、寄生虫対策では最も重要です。

家庭で寄生虫を防ぐ冷凍庫の正しい使い方

冷凍前の下処理でやるべきこと

魚を冷凍する前に、まず大切なのが「下処理」です。釣ってきた魚や購入した生魚は、なるべく早く内臓を取り除きましょう。アニサキスは内臓に多く寄生していますが、魚が死んだあとに時間が経つと身の中へ移動してしまいます。できるだけ新鮮なうちに内臓を取ることで、寄生虫が身に入るのを防げます。

また、うろこや血合いをきれいに洗い流し、水分をしっかり拭き取ってから冷凍することで、鮮度を保ちつつ安全な保存が可能になります。表面の水分が多いと、凍るまでに時間がかかり、中心温度が-20℃に達するまでの時間も遅くなってしまいます。

包丁やまな板も、生の魚を扱ったあとはしっかり洗って消毒しましょう。交差汚染を防ぐことが、安全な調理の第一歩です。

魚を冷凍する時の包み方と置き方のコツ

冷凍時の包み方にも工夫が必要です。まず、魚を1尾まるごと冷凍するのではなく、切り身にして小分けにするのがおすすめ。切り身にすれば中まで冷えやすく、冷凍時間を短縮できます。

包む際は、ラップでしっかりと包み、その上からジップ付きの袋などで密封します。これにより冷凍焼けを防げるうえ、庫内の臭い移りも防げます。

置く場所もポイントです。冷凍庫の壁側(冷気が強く当たる場所)に置き、なるべく重ねずに並べて凍らせましょう。重なっていると内部の冷却が遅くなり、中心温度が-20℃に達しにくくなってしまいます。

冷凍庫内の温度確認方法と管理の工夫

家庭用冷凍庫の設定温度が「強」になっていても、実際に-20℃以下を保てていないことがあります。特に扉の開け閉めが頻繁だったり、食品をぎっしり詰め込みすぎていると、冷気の流れが悪くなり温度が上がりがちです。

庫内用の温度計を設置することで、実際の温度を確認できます。定期的に温度をチェックし、-20℃以下になっているかを確かめましょう。

また、冷凍するタイミングで庫内の食品を少し整理して、冷気が循環しやすいようにするとより効果的。新しく冷凍する魚は、庫内の中心部や壁際に配置するのがポイントです。

解凍する時の注意点と再冷凍のリスク

解凍の方法も安全に食べるうえで大切なポイントです。急激な温度変化でアニサキスが再び活動を始めることはないものの、常温解凍は菌の繁殖のリスクが高くなります。できるだけ冷蔵庫内でゆっくり解凍するのがベストです。

また、再冷凍は避けましょう。解凍後の食品は水分が抜け、風味や食感が劣化するだけでなく、衛生面でも安全とはいえません。必要な分だけ取り出して、残りは冷凍庫で保管するようにしましょう。

寄生虫対策に役立つ便利グッズ紹介

家庭での寄生虫対策をより安心・便利にするために、以下のようなグッズが役立ちます:

| グッズ名 | 役割 | 使い方のポイント |

|---|---|---|

| 冷凍庫用温度計 | 冷凍庫の温度を正確に確認 | -20℃以下を保てているかチェック |

| 真空パック機 | 冷凍焼け防止、密閉保存 | 食材の酸化防止にも効果的 |

| 急速冷凍トレー | 冷却効率アップ | 魚の切り身を薄く広げて冷凍 |

| 魚用バット | 水切り・保存に便利 | 下処理後の置き場所に最適 |

| 冷凍保存用ラベル | 日付管理に | いつ冷凍したか記録しておくと安心 |

これらを活用することで、より確実に、安心して魚を冷凍保存できます。

冷凍以外の寄生虫対策も知っておこう

加熱調理の安全温度と時間

冷凍以外で確実に寄生虫を殺す方法が「加熱」です。アニサキスは60℃以上で1分間の加熱で死滅することがわかっています。つまり、焼き魚や煮魚などの調理では、しっかりと中心部まで火を通せば安全に食べられます。

表面だけ焼いたような「レア焼き」や「炙り」では、内部に生の部分が残ることがあるため注意が必要です。特に分厚い切り身の場合は、火が通っているかしっかり確認しましょう。

天ぷらやフライの場合も、高温の油で揚げれば十分加熱されるため安心ですが、油の温度が低い状態で調理すると火が通りにくくなります。温度管理が大切です。

酢や塩は効果があるのか?

「酢締め」や「塩漬け」でアニサキスを殺せると誤解されることがありますが、これは間違いです。酢や塩では寄生虫は死にません。酢で締めたサバ(しめさば)などでも、アニサキスによる食中毒が発生した事例は数多く報告されています。

味付けとしては効果的でも、殺菌や寄生虫対策にはならないので注意しましょう。見た目や味が変わっても、アニサキスが生きている可能性があります。

寄生虫リスクの少ない食材の選び方

すべての魚に寄生虫がいるわけではありませんが、生食用として販売されている魚は、事前に寄生虫対策が施されていることが多いです。「生食用」や「冷凍済み」と明記されたものを選ぶのがポイントです。

また、養殖魚は天然魚よりも寄生虫のリスクが低いとされています。養殖ではエサや環境が管理されているため、寄生虫が入りにくいからです。ただし絶対にいないわけではないので、油断は禁物です。

魚の鮮度と寄生虫の関係

魚の鮮度も寄生虫の動きに大きく関係します。アニサキスは内臓にいる状態ではそれほど問題になりませんが、魚が死んで時間が経つと身の方へ移動してきます。これが刺身などで危険となる原因です。

新鮮なうちに内臓を取り除き、冷凍または加熱処理することで、リスクを大きく減らすことができます。家庭で魚を調理する際は、できるだけ早く処理することが大切です。

子どもや高齢者が注意すべきポイント

寄生虫に感染すると、誰でも強い腹痛や嘔吐を起こすことがありますが、特に免疫力の低い子どもや高齢者は重症化のリスクが高まります。高齢者の場合、胃腸の働きが弱くなっているため、アニサキスによる症状が長引くこともあります。

また、小さな子どもは痛みをうまく伝えられないため、原因不明の腹痛として見逃されることも。家庭で魚料理を出すときは、冷凍や加熱処理をしっかりと行い、安全な状態で食卓に出すよう心がけましょう。

安全でおいしく魚を楽しむために知っておくべきこと

刺身や寿司を安全に楽しむコツ

刺身や寿司を家庭で楽しむ際には、「冷凍処理された魚」を選ぶことが最も重要です。スーパーなどで「刺身用」「生食用」と書かれている魚は、アニサキス対策としてあらかじめ冷凍処理されていることが多いため、比較的安全です。

家庭で魚を刺身にする場合は、冷凍処理を自分で行う必要があります。-20℃で48時間以上冷凍するという基本を守りましょう。そして、解凍する際は冷蔵庫内でゆっくり解凍し、常温に長時間放置しないことが大切です。

また、切る時にはまな板と包丁をしっかり洗浄し、内臓を処理した器具と区別することで、交差汚染を防ぐことができます。ほんのひと手間ですが、安全のために非常に大切なポイントです。

信頼できるお店・業者の見分け方

生魚を扱う店舗や通販を利用する際には、信頼できる業者を選ぶことも重要です。以下のようなポイントでチェックしてみましょう:

- 「生食用」や「冷凍処理済み」と明記されているか

- 加工・出荷日が明確に表示されているか

- 保管温度や配送方法(クール便、冷凍便)が明記されているか

- 魚の表面が乾燥しておらず、艶やかであるか

- 評判や口コミが良く、衛生面への配慮があるか

これらを確認することで、寄生虫だけでなく鮮度や安全面でも安心して購入できるお店を選ぶことができます。

冷凍魚を使ったレシピ例紹介

冷凍魚は「刺身だけ」ではありません。冷凍処理された魚を活用することで、さまざまなメニューに安全にアレンジできます。

おすすめの簡単レシピ:

| レシピ名 | 内容 |

|---|---|

| 冷凍マグロの漬け丼 | 解凍したマグロを醤油・みりん・酒で漬けるだけ |

| サーモンのレモンマリネ | スライスサーモンにオリーブオイルとレモン汁をかける |

| サバの味噌煮 | 冷凍サバを解凍して、味噌・酒・砂糖で煮るだけ |

| 白身魚のフライ | 冷凍タラやスズキを解凍してパン粉をつけて揚げる |

| 鯛茶漬け | 鯛の切り身をだし茶と一緒にご飯にかける |

冷凍魚を使えば、鮮度を保ったまま、安心して色々な料理を楽しめます。特に子どもやお年寄りのいる家庭では、火を通した料理が安心でおすすめです。

食品表示ラベルの見方と確認ポイント

魚を購入する際は、パッケージに貼られている食品表示ラベルをしっかり確認しましょう。注目すべきポイントは以下のとおりです:

- 名称:「刺身用」「加熱用」など用途が明記されているか

- 保存方法:「要冷凍(-18℃以下)」などの温度指定があるか

- 処理方法:「冷凍処理済み」「加熱調理用」など記載されているか

- 消費期限/賞味期限:開封後どれくらいで食べるべきか

- 原産地・製造者名:トレーサビリティが明確か

特に「刺身用」でも、「冷凍されていない生食用」である場合には、家庭での冷凍処理が必要です。迷った場合は、店舗の担当者に確認するのが一番です。

寄生虫対策は「知ってるかどうか」がカギ

寄生虫対策は、特別な道具がなくても「正しい知識」があれば、しっかり防ぐことができます。-20℃で48時間以上冷凍する、魚の内臓をすぐ処理する、解凍後は再冷凍しない…など、基本を守るだけで安全性が大きく変わります。

魚は栄養豊富でヘルシーな食材ですが、生で食べる時には注意が必要です。怖がる必要はありませんが、**「知っているかどうか」**が、家族の健康を守るカギになります。

正しい知識を持ち、冷凍や加熱といった工夫を取り入れながら、安全に美味しく魚を楽しみましょう。

まとめ

生魚を美味しく、そして安全に食べるためには、寄生虫対策をしっかり行うことが必要不可欠です。特にアニサキスのような寄生虫は、私たちの体内に入り込むと強い腹痛や嘔吐を引き起こす可能性があるため、十分な注意が求められます。

今回の記事では、家庭でもできる安全な冷凍方法(-20℃で48時間以上)や、冷凍庫の使い方、下処理のポイント、冷凍以外の対策まで、幅広くご紹介しました。すぐにでも取り入れられる工夫も多くあるため、家庭で魚を扱う機会がある方にはぜひ実践していただきたい内容です。

生食だけでなく、加熱調理や冷凍保存された魚を使ったレシピにも幅広く応用できるので、寄生虫のリスクを抑えながら、美味しく健康的な食事を楽しむことができます。

魚を安全に楽しむには、「正しい知識」と「ちょっとした工夫」が最強の味方です。家族みんなで安心して魚料理を楽しめるよう、今日から冷凍対策を始めてみましょう!

コメント Comments

コメント一覧

コメントはありません。

トラックバックURL

https://komi88.site/116.html/trackback