「当サイトはアフィリエイト広告を掲載してます」

はじめに

刺身やお寿司、焼き魚など、日本人の食卓に欠かせない「魚」。しかし、最近メディアでも話題になっている「アニサキス」という寄生虫が、安心な魚料理に思わぬリスクをもたらしているのをご存じでしょうか?

実はスーパーの鮮魚や刺身でもアニサキスに感染することがあり、激しい胃痛や食中毒のような症状を引き起こすケースが増えています。

本記事では、アニサキスの正体からスーパーでの安全な魚の選び方、家庭でできる下処理や調理法、万が一感染したときの対処法まで、**誰でも今日から実践できる「アニサキス対策のすべて」**をわかりやすく解説します。魚を安心しておいしく食べるために、ぜひ最後までご覧ください。

新鮮でも危険?アニサキスの基本知識と感染リスク

アニサキスとは何か?寄生虫の基礎知識

アニサキスとは、魚介類に寄生する寄生虫の一種です。白くて細長い糸のような姿をしており、大きさは2〜3cm程度。肉眼でも見ることができます。主にクジラやイルカなどの海洋哺乳類を終宿主とし、その途中でサバ、アジ、イカ、サンマなどの魚介類に一時的に寄生します。私たち人間がアニサキスを持つ魚を生や加熱不十分な状態で食べると、体内でアレルギー反応や胃腸への侵入が起き、激しい痛みを伴う「アニサキス症」を引き起こすことがあります。

アニサキスは人の体内で成長・繁殖することはありませんが、胃や腸に入り込もうとすることで体が異物反応を起こし、強烈な症状を引き起こすのです。寄生虫というと、遠い話のように思うかもしれませんが、スーパーの鮮魚にも潜んでいる可能性があるため、誰にとっても他人事ではありません。

アニサキスはとても丈夫で、冷蔵(約4℃)では数日間生存しますし、酢や塩でも死滅しません。冷凍や加熱が有効な対策となるので、その知識を持つことが非常に重要です。

なぜ人に感染するの?アニサキスの生活サイクル

アニサキスの生活サイクルはとてもユニークです。最終的にはクジラやイルカといった海の哺乳類の体内で成虫になり、卵を産みます。その卵は海水中に放出され、孵化した幼虫はオキアミなどのプランクトンに食べられます。その後、小魚がオキアミを食べ、さらに大型の魚に食べられる…という食物連鎖の中で、魚の内臓や筋肉に入り込んでいきます。

このようにして人間が口にする魚に入り込んだアニサキスが、刺身や寿司など加熱しない状態で食べられることによって、人体に入り込んでしまうのです。特に、魚の内臓に多く潜んでいますが、鮮度が落ちると筋肉(可食部)に移動してくるため、処理のタイミングも非常に重要です。

つまり、人間はアニサキスにとって「間違った寄生先」。そのため体内で繁殖することはなく、時間が経てば死滅しますが、その間に体内で悪さをするのです。

スーパーの魚でも油断できない理由とは

「スーパーで売っている魚なら安心」と思っていませんか? 実はそれは大きな誤解です。アニサキスは鮮度とは無関係に魚の中に潜んでいるため、どれだけ新鮮でも寄生されていれば感染のリスクはゼロではありません。特に、「生食用」として販売されている魚であっても、目視によるチェックだけで全てのアニサキスを除去できているわけではないのです。

また、パック詰めされた魚やお刺身の加工品も、流通や加工の過程で筋肉部に移動している可能性があります。とくにアニサキスが見つかりやすい魚(サバ、アジ、イカ、サンマなど)は、生で食べる際にリスクが高まります。加工の現場では冷凍処理や目視検査を行っていることも多いですが、完全ではありません。

特に家庭で購入してから食べるまでの間に処理や保存方法を間違えると、アニサキスのリスクを高めることになってしまうため、購入後の対応も非常に大切なのです。

アニサキス症の症状と発症までの時間

アニサキス症の主な症状は、突然の激しい胃痛、吐き気、嘔吐などです。まれに腸に移動した場合は腹痛、下痢、発熱といった症状が数日〜1週間続くこともあります。通常、食後2〜8時間程度で症状が出ることが多く、その痛みは「夜中に救急車を呼ぶほどの激痛」と表現されることもあります。

胃にアニサキスが侵入すると、胃カメラによる検査で虫体が確認され、専用の器具で摘出されることがほとんどです。腸に入り込んでしまうと、摘出が難しく、自然排出を待つしかない場合もあります。

また、アニサキスによるアレルギー反応(アニサキスアレルギー)も近年注目されており、蕁麻疹やアナフィラキシーショックといった症状が現れることもあります。いずれの場合も、早めの受診が重要です。

アニサキスが多く見つかる魚の種類ランキング

以下は、アニサキスがよく見つかる魚をリスクの高い順に並べたランキングです:

| 順位 | 魚の種類 | 主な用途 | 注意ポイント |

|---|---|---|---|

| 1位 | サバ | しめさば、刺身など | 酢締めでは死なないため注意 |

| 2位 | アジ | 刺身、たたき | 新鮮でも寄生率が高め |

| 3位 | イカ | 刺身、寿司 | 目視での確認が困難 |

| 4位 | サンマ | 塩焼き、刺身 | 生食時は特にリスク高 |

| 5位 | イワシ | 丸干し、刺身 | 小さくても筋肉に寄生 |

これらの魚を生食で楽しむ場合は、冷凍処理がされているか、店舗の処理方法をしっかり確認するようにしましょう。調理前の「ひと手間」が安全への近道です。

誰でもできる!アニサキスを避ける正しい下処理法

刺身を食べるなら知っておきたい下処理の基本

刺身を家庭で楽しむ場合、一番大切なのは「鮮度の高い魚を選び、すぐに適切な処理を行うこと」です。アニサキスは魚の内臓に寄生していることが多く、時間が経つと内臓から筋肉へ移動してしまいます。つまり、内臓がついたまま長時間放置すると、アニサキスが可食部に移動しやすくなるのです。

そのため、釣り魚などを自宅でさばく場合は、できるだけ早く内臓を取り除くことが第一の対策になります。また、スーパーなどで購入した魚を刺身にする際も、できれば購入後すぐに冷蔵または冷凍し、放置しないことが重要です。

包丁を入れる際は、身の中に白い糸のような虫がいないかをしっかり確認し、見つけたら取り除く必要があります。アニサキスは特に腹側の筋肉に移動しやすいので、そこを念入りにチェックしましょう。

魚を生で食べる際は、厚めの切り身ではなく、薄くスライスすることで目視確認がしやすくなるというメリットもあります。刺身用として売られている商品でも、念のため光に透かしてチェックすると安心です。

包丁の入れ方と身のチェックポイント

アニサキスを見逃さないためには、包丁の入れ方にも工夫が必要です。まず、魚を三枚におろした後、腹身の部分(内臓に近い側)を重点的に観察します。ここはアニサキスが移動しやすいエリアで、筋肉の中に潜り込んでいることもあります。

身の厚みがある場合は、斜めに切って断面を増やすことで、アニサキスを見つけやすくなります。たとえば、刺身を切るときに垂直に切るよりも、やや斜めに包丁を入れることで、内部の様子がよく見えるようになります。

アニサキスは白くて細長いため、まな板の上でも見分けやすいですが、動きが止まっていることもあるので「動いていない=安全」とは限りません。切った断面をよく観察し、違和感があれば拡大して確認しましょう。

また、皮の裏側や筋の部分に潜んでいることもあるため、皮を引く際にもチェックが重要です。光の下で透かすように見ると、寄生虫が透けて見えることがあります。

冷凍と加熱の効果的な使い分け

アニサキスは**-20℃以下で24時間以上冷凍する**ことで死滅します。このため、市販の冷凍刺身や寿司ネタは基本的に安全です。ただし、自宅の家庭用冷凍庫はメーカーや機種によって温度が不十分な場合があるため、急速冷凍機能のある冷蔵庫が望ましいです。

加熱に関しては、60℃で1分以上、または70℃以上で瞬間的に加熱すれば死滅します。つまり、焼き魚や揚げ物、煮物であればアニサキスの心配は基本的にありません。サンマの塩焼きなどでも、しっかり火が通っていれば問題ないでしょう。

逆に、酢締め、塩締め、わさび、醤油などではアニサキスは死なないことが分かっています。そのため、「しめさばでも危険なことがある」と言われるのです。

冷凍と加熱の使い分けを覚えておくと、生で食べたい魚でもリスクを大幅に減らすことができます。冷凍→解凍してから刺身にするという方法は、アニサキス対策としてとても効果的です。

内臓の処理はいつまでに行うべきか

魚の内臓はアニサキスの“住処”とも言える場所です。ここに長時間置いておくことで、筋肉部分へアニサキスが移動してしまいます。一般的には、釣り上げてから2時間以内に内臓を除去するのが望ましいとされています。

スーパーなどで販売されている魚は、多くがすでに内臓を取り除いた状態で売られていますが、もし丸ごとの魚を購入した場合は、できるだけ早く内臓を処理することが大切です。持ち帰り後にすぐさばくのが難しい場合は、氷水で冷やして保存することで、アニサキスの活動を遅らせることができます。

また、さばいた後に出る内臓は、他の食品と接触させずすぐに捨てるか密封して処分しましょう。アニサキスは人の皮膚から侵入することはありませんが、調理器具に付着することで二次汚染のリスクが高まります。

衛生的な処理を心がけることが、安全な食事につながります。

スーパーで選ぶべき「安全な魚」の見分け方

スーパーで魚を選ぶときは、見た目の鮮度だけでなく、以下のポイントをチェックすると安心です。

-

「生食用」表示があるかどうか

「加熱用」と書かれている魚は、冷凍処理がされていない可能性があるため、必ず加熱調理が必要です。 -

加工日が新しいかどうか

鮮度が高ければ内臓から筋肉への移動も少ないですが、念のため早めに調理をしましょう。 -

販売者の表示が明確か

加工業者や販売元がきちんと記載されているか確認することで、衛生管理への信頼度が高まります。 -

冷凍処理済みか確認する

ラベルやPOPで「冷凍後解凍」などと書かれていれば、アニサキス対策が施されている可能性が高いです。 -

白濁した目や乾いたエラは避ける

魚の鮮度を見極める基本でもありますが、鮮度が落ちるとアニサキスの移動リスクが高まります。

パックに入っている魚であっても、これらのポイントをチェックすれば、より安全においしく魚を楽しむことができます。

スーパーで買う魚は安全?購入時に見るべき5つのポイント

ラベル表記のチェック:産地・加工日・処理方法

スーパーで魚を買うとき、まずチェックしたいのがパッケージに貼られているラベルの情報です。このラベルには、産地、加工日、保存方法、解凍の有無など、多くの重要な情報が詰まっています。

「生食用」「加熱用」「解凍」などの表示は、アニサキス対策の大きな判断材料になります。たとえば「生食用」と書かれていれば、冷凍処理をしてアニサキスを死滅させた可能性が高いですが、「加熱用」となっている場合は、そのまま食べるとアニサキスが生きている可能性があるため必ず加熱調理が必要です。

また、「解凍」と書かれている場合、それは一度冷凍されている証拠です。家庭で再冷凍は避けた方がいいですが、アニサキス対策という点では冷凍処理済みの魚は安全性が高いといえます。

さらに「加工日」は、その魚が店頭に並んだ日を表しており、内臓から筋肉へアニサキスが移動する可能性とも関係しています。購入後はなるべく早く調理しましょう。

鮮度の見分け方:目・エラ・におい

アニサキスは鮮度が落ちた魚で筋肉に移動するリスクが高くなるため、鮮度の良い魚を選ぶことが重要です。ここで簡単に見分ける方法を紹介します。

-

目が澄んでいる:新鮮な魚は目が黒くて透明感があります。白く濁っていたり、しぼんでいたりするものは避けましょう。

-

エラが鮮やかな赤色:時間が経つとエラは黒ずんできます。赤々としているものが新鮮です。

-

においが少ない:生臭さが強いものは鮮度が落ちています。できれば無臭に近いものを選びましょう。

パック商品では目やエラが見えないこともありますが、魚の表面の色つやや水分量も鮮度の目安になります。白く乾燥していたり、水分が多すぎるものは避けた方が安心です。

パック詰め商品の「リスクサイン」

スーパーの魚コーナーには、刺身や切り身などがパック詰めされて並んでいますが、見た目だけではアニサキスの有無はわかりません。とはいえ、以下のようなリスクサインには注意が必要です。

-

ドリップ(血のような液体)が多く出ている

→鮮度が落ちているサインです。アニサキスが筋肉に移動している可能性が高くなります。 -

包装のラップが緩んでいる・破れている

→温度管理が不十分だった可能性があります。 -

冷蔵コーナーで常温に近い場所に置かれている

→特に夏場は要注意。表面がぬるいと感じたら避けましょう。 -

消費期限が当日ぎりぎり

→安くても、アニサキスリスクの観点では避けるのが無難です。

刺身などは「目で見ておいしそう」だけで選ばず、こうしたリスクサインにも目を配ることが、安全な食卓につながります。

刺身コーナーの鮮魚は本当に安全?

スーパーの刺身コーナーでは、すでに切り分けられた刺身用の魚が並んでおり、「おいしそう!」とつい手に取りたくなりますよね。しかし、ここにもアニサキスリスクはゼロではありません。

刺身として加工された魚は、店舗内で冷凍処理を経ている場合と、そうでない場合があるため、ラベルやPOPの情報をよく確認することが大切です。特に、「生食用」「加熱用」などの明記があるかどうかが重要です。

また、まれに店員が魚をさばく際にアニサキスを見逃すこともあります。もちろん衛生管理はされていますが、目視による確認は完全ではありません。

安心して食べたいなら、**「冷凍処理済み」または「生食用として販売許可された商品」**を選び、購入後すぐに食べるか冷蔵保存しましょう。自宅で再確認するために、光に透かして異物がないか見るのも一つの工夫です。

店員さんに確認すべき「ひとこと」とは?

心配なときは、遠慮せず店員さんに直接質問することも大切です。次のような「ひとこと」で、安全性を確認しましょう。

-

「このお刺身、冷凍処理されていますか?」

-

「この魚は生で食べても大丈夫ですか?」

-

「アニサキス対策されていますか?」

専門的すぎる質問ではなく、シンプルに聞くことで丁寧に対応してくれるスーパーも多いです。特に、鮮魚コーナーに常駐しているスタッフや職人さんであれば、より具体的な情報を教えてくれるでしょう。

魚を安全においしく楽しむためにも、聞く勇気は大きな予防策になります。

冷凍・加熱・酢締めは有効?調理法別アニサキス対策

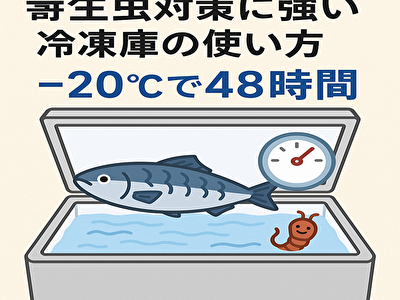

冷凍で死滅する温度と時間の正しい知識

アニサキスは非常に生命力が強い寄生虫ですが、冷凍処理を正しく行えば確実に死滅させることが可能です。厚生労働省の指針では、「-20℃以下で24時間以上冷凍すれば死滅する」とされています。

これは業務用の冷凍庫であれば問題ない温度ですが、家庭用冷凍庫では**-20℃をキープできない機種もある**ため、注意が必要です。最近の冷蔵庫には「急速冷凍」や「チルド-3℃」などの機能がありますが、これらではアニサキスを完全に死滅させることはできません。

また、「冷凍マグロ」や「冷凍サーモン」などの冷凍流通された魚は、すでに-20℃以下での処理がされていることが多く、安心して生食できます。ラベルの「解凍」表示がヒントになりますので、見逃さずチェックしましょう。

自宅で釣った魚や生で売られていた魚を刺身にする場合は、24時間以上しっかり冷凍することがアニサキス対策として非常に有効です。安全に刺身を楽しむための基本的なルールと覚えておきましょう。

加熱調理が有効な魚とその温度目安

加熱はアニサキス対策としてもっとも確実な方法です。アニサキスは60℃で1分間、または70℃以上で瞬間的に死滅することが分かっています。そのため、焼き魚、煮魚、揚げ物など、しっかり加熱された料理では基本的にアニサキスの心配はありません。

特に以下のような魚は加熱調理が安心です:

-

サバの味噌煮・塩焼き

-

サンマの塩焼き

-

アジフライ・イカフライ

-

イワシの蒲焼き

-

イカのバター焼き

注意すべきは「中までしっかり火が通っているか」です。例えば分厚い切り身を焼く場合、表面だけが焼けていて中心がレアの状態だと、アニサキスが生きている可能性があります。

電子レンジ加熱の場合も同様で、全体に均等に加熱されるよう工夫しましょう。ラップで包む、途中で向きを変えるなどのテクニックが有効です。

酢締めや塩締めでは死なないって本当?

よくある誤解に「酢や塩でしめればアニサキスは死ぬ」と思われがちですが、これは完全な誤解です。アニサキスは酸や塩に対する耐性が非常に強く、酢締め程度では死にません。

例えば、「しめさば」など酢で締めた商品でアニサキス症を発症した例は過去に多数報告されています。これは、冷凍処理されていない生のサバを酢で処理しただけでは、アニサキスが生きたまま残るためです。

また、塩で一晩漬ける程度ではアニサキスは生き延びます。つまり、「酢・塩・醤油・わさび・梅干し」などの調味料には殺虫効果は期待できないというのが現実です。

生で食べる場合は、冷凍処理を行うか、冷凍された魚を選ぶことが唯一の安全策。酢締めはあくまでも風味付けや防腐効果であり、安全対策にはならないことをしっかり覚えておきましょう。

調理器具の洗浄とクロスコンタミネーション対策

アニサキス対策では魚そのものだけでなく、調理器具の扱い方にも注意が必要です。特に、生の魚をさばいた後に使った包丁、まな板、手などを通じて、別の食材にアニサキスが移ること(クロスコンタミネーション)が起きる場合があります。

以下の対策を徹底しましょう:

-

魚をさばいた後の包丁・まな板は熱湯消毒

-

生食用と加熱用の調理器具を分ける

-

手は調理の合間に石けんでしっかり洗う

-

まな板シートや使い捨て手袋を活用する

-

生魚を切った後は、他の食材に触れない

アニサキスは表面についただけでは人に感染しませんが、誤って一緒に食材に混入してしまえば、感染リスクが高まります。食中毒全般に共通する「二次汚染」対策は、アニサキスにも有効です。

とくに小さな子どもや高齢者がいる家庭では、清潔な調理環境を保つことが安全性を大きく左右します。

家庭でも安心な調理方法まとめ

アニサキス対策として家庭で実践できる調理法のまとめを表にしました:

| 調理方法 | アニサキス対策効果 | 注意点 |

|---|---|---|

| 冷凍(-20℃で24時間以上) | ◎ 非常に効果的 | 家庭用冷凍庫の性能確認が必要 |

| 加熱(70℃以上) | ◎ 完全に死滅 | 中までしっかり加熱 |

| 酢締め | × 効果なし | 酢では死なない |

| 塩締め | × 効果なし | 塩だけでは不十分 |

| わさび・醤油 | × 効果なし | 味付けにはOKでも殺虫効果はなし |

「生で食べたいなら冷凍、火を通せば安心」

このルールを覚えておくだけで、アニサキスによる健康被害はほとんど防ぐことができます。

もし感染したら?アニサキス症の対処法と受診の目安

自覚症状が出たときの初期対応

アニサキスに感染すると、早ければ食後2時間ほどで激しい胃の痛みに襲われることがあります。この痛みは、差し込むような鋭い痛みで、「胃がつかまれたような」「ナイフで刺されたような」と表現されることもあります。

他にも、吐き気、嘔吐、発熱、腹部の張りなど、風邪や食中毒と似たような症状が出ることもあります。特徴的なのは、夜中や早朝に突然痛みが出ることが多い点です。

まず自宅でできる初期対応としては、無理に吐こうとしたり、自己判断で薬を飲むことは避けるべきです。市販の胃薬や鎮痛剤ではほとんど効果がなく、かえって症状を悪化させてしまう可能性もあります。

アニサキスが胃や腸の粘膜に食い込むことで痛みが起こるため、原因を取り除かない限り自然に治ることは難しいケースが多いのです。自宅で我慢せず、早めに病院を受診することが大切です。

何科を受診すればいい?診察の流れと費用

アニサキス症が疑われる場合は、まず内科または消化器内科を受診しましょう。特に胃痛がひどい場合は、消化器の専門医がいる病院が望ましいです。

診察の流れは以下の通りです:

-

問診(食事内容や発症時間など)

-

触診(お腹を押して痛みの位置を確認)

-

必要に応じて胃カメラ(内視鏡)検査

胃カメラでアニサキスの虫体が確認されれば、専用の鉗子で摘出されます。摘出後は痛みがすぐに治まるケースが多く、薬を出されて帰宅できることがほとんどです。

費用は、保険適用で3割負担なら5,000円~10,000円程度。胃カメラを行うかどうか、摘出が必要かどうかによって前後します。

深夜や休日の場合は、救急外来でも対応可能ですが、夜間料金が加算されるため費用はやや高めになります。とはいえ、激痛に耐えるのは危険なので、早期受診を最優先してください。

自然治癒はある?放置してはいけない理由

アニサキスは人間の体内では繁殖できないため、数日~1週間ほどで自然に死滅し、症状も次第に治まることがあります。特に、アニサキスが腸に入り込んでしまった場合は、胃カメラでは届かず、経過観察になることが多いです。

しかし、自己判断で放置するのは非常に危険です。なぜなら、強いアレルギー反応を起こす可能性があるからです。中にはアニサキスが原因で「アナフィラキシーショック」を起こした例もあり、命に関わることもあります。

また、腸に侵入した場合は「腸閉塞」や「腸炎」の原因になることもあり、症状が長引くことで生活に大きな支障が出るケースもあります。

特に高齢者、子ども、妊婦、持病がある方は、免疫力や体力が弱く重症化しやすいため、軽い痛みでも病院を受診することが推奨されます。

アニサキス誤診の事例と注意点

アニサキス症は、初期症状が食中毒や胃潰瘍と似ているため、誤診されやすい病気のひとつです。過去には「胃炎」「急性胃腸炎」と診断され、適切な処置が行われなかった事例もあります。

誤診が起きる理由は以下の通りです:

-

症状だけでは特定が難しい

-

食事内容を詳しく話さないと気づかれない

-

内視鏡検査が行われないと発見できない

そのため、診察時には**「昨晩、生の魚を食べた」と明確に伝えることが非常に重要**です。医師にとってその情報は診断の決定打となります。

また、アニサキス症はレントゲンやCTでは発見できないため、医師の判断によっては胃カメラを提案されることもあります。誤診を防ぐためにも、自分の食事歴をしっかり把握しておきましょう。

家族が感染した場合の家庭内対策

もし家族の一人がアニサキスに感染した場合、他の家族にうつることはありません。アニサキス症は人から人へは感染しないので、隔離などは不要です。

ただし、調理に使ったまな板や包丁、食器類などは、すぐに洗剤と熱湯で洗浄・消毒することが大切です。クロスコンタミネーション(間接的な汚染)によるリスクを避けるため、調理台や手も念入りに洗いましょう。

また、再発を防ぐためには生の魚を再び食べるタイミングを医師に確認することが重要です。特にアニサキスアレルギーを発症した場合、今後一切生魚を食べられなくなる可能性もあります。

家族内で同じ食事をしていた場合、他のメンバーにも軽い症状が出る可能性があります。気になる場合は、家族全員が食事の記録を残しておくと医師への説明がしやすくなります。

まとめ:アニサキスを知れば魚はもっと安全においしくなる

アニサキスは、目に見える寄生虫であるにもかかわらず、見落とされることも多く、時には激しい腹痛やアレルギー症状を引き起こす怖い存在です。しかし、正しい知識と対策を身につけていれば、スーパーの魚も家庭で安心して楽しむことができます。

-

アニサキスは冷凍と加熱で確実に死滅する

-

酢や塩、調味料では死なないので注意が必要

-

購入時にはラベル表示・鮮度・加工方法をチェック

-

自分でさばく場合は、早めの内臓処理と目視確認が大切

-

万が一症状が出た場合も、早期の受診で適切に対応可能

アニサキスのリスクを完全にゼロにすることは難しいかもしれませんが、知識を持つことで限りなく安全に近づけることはできます。安全な食卓を守るために、今日からできる小さな工夫を積み重ねていきましょう。

コメント Comments

コメント一覧

コメントはありません。

トラックバックURL

https://komi88.site/27.html/trackback