<当サイトはアフィリエイト広告を掲載しております>

はじめに

「オーガニック野菜は体に良くて安全」——そんなイメージ、あなたも持っていませんか?

しかし、実はオーガニック野菜にも思わぬリスクが潜んでいることをご存知でしょうか。

本記事では、自然由来だからこそ注意したい土壌に潜む寄生虫のリスクや、家庭でできる対策について、わかりやすく解説します。

正しい知識で、より安心してオーガニック野菜を楽しみましょう!

「オーガニック=安全」とは限らない?その理由とは

オーガニック野菜の「安全神話」は本当?

オーガニック野菜と聞くと「体に良い」「安全」「安心」というイメージを持つ人が多いでしょう。確かに、農薬や化学肥料を使用しないという点では、環境にもやさしく、健康志向の人にとって魅力的です。しかし、「オーガニック=100%安全」というわけではありません。実は、有機栽培だからこそ注意すべきリスクも存在するのです。

オーガニック野菜は、自然に近い方法で育てられますが、その分、自然界に潜む病原体や寄生虫、細菌などのリスクにもさらされやすくなります。特に土壌中の寄生虫や微生物が問題視されており、洗い方が不十分だったり、生で食べたりすることで人体に悪影響を及ぼすこともあります。

安全性は「農薬を使っていないかどうか」だけで判断できるものではありません。どんなに無農薬で育てられた野菜でも、土や肥料の管理が不十分であれば、病原体が付着する可能性があります。つまり、オーガニックであっても「安全神話」だけを信じるのは危険なのです。

私たちが安心してオーガニック野菜を食べるためには、その特性をしっかりと理解し、適切に調理・洗浄することが大切です。「自然由来のものだから大丈夫」と思わずに、リスクと向き合う姿勢が求められます。

一般野菜との違いと農薬の役割

オーガニック野菜と一般的な野菜の違いは、主に「栽培方法」にあります。オーガニック野菜は、農薬や化学肥料の使用が制限されており、自然の力を活かして育てられます。一方、一般的な野菜は、病害虫の予防や生育促進のために農薬や化学肥料が使われています。

ここで注目したいのが「農薬の役割」です。農薬には作物を守る大切な役割があります。もちろん、使いすぎは健康に悪影響を及ぼす可能性があるため厳しく管理されていますが、適切に使用することで、病害虫や寄生虫から作物を守り、安全性を高めることができるのです。

つまり、農薬が全て悪いというわけではありません。オーガニック野菜は、病原体や寄生虫のリスクを自然のまま受けることになるため、農薬で防げていた問題に対して、別の方法で対応する必要があるのです。土壌の消毒や適切な堆肥管理、栽培環境の整備などが求められます。

そのため、オーガニック野菜を選ぶ際には、農薬不使用のメリットだけでなく、その背景にあるリスクや管理体制についても考えることが重要です。安全に食べるためには、購入後の処理(洗浄や加熱)も含めて注意が必要なのです。

土壌管理のルールと実際の運用

有機農業には、土壌管理に関する明確なルールがあります。たとえば、家畜ふん尿を利用した堆肥の熟成期間、連作障害の防止、農薬や除草剤の使用禁止などです。これらのルールは「JAS有機認証」などの基準にも組み込まれており、オーガニック認証を得るためには厳密に守らなければなりません。

しかし、実際の現場ではどうでしょうか?小規模な農家では手作業が多く、管理が難しいケースもあります。特に堆肥の管理が甘いと、糞便由来の寄生虫や細菌が生きたまま土壌に残り、それが野菜に付着するリスクがあります。

また、土壌の衛生状態を維持するには、適切な耕うん、輪作、太陽熱消毒、堆肥の高温発酵など、さまざまな工程が必要です。これを徹底している農家もあれば、そうでない農家もあるのが現実です。

つまり、オーガニック=安全というわけではなく、「管理されたオーガニック」こそが本当の安全を提供します。消費者としては、信頼できる生産者を見極める目を持つことも重要です。

有機栽培に潜む“自然由来のリスク”とは

オーガニック野菜が持つ「自然の力」は魅力的ですが、そこには“自然由来のリスク”も存在します。代表的なものが寄生虫、細菌、カビ毒、病原性大腸菌(E.coli)などです。特に寄生虫は、土壌に長期間生存する能力があり、農薬や除草剤を使わないオーガニック農法ではリスクが高まります。

たとえば、家畜の糞から作った堆肥が未熟なまま使用されると、そこに含まれる寄生虫卵や細菌が野菜に移る可能性があります。また、雨による跳ね返りや風によって、土壌中の病原体が葉や果実に付着することもあります。

「自然=安全」と思いがちですが、自然環境には人間にとって有害な微生物もたくさん存在します。だからこそ、自然のリスクを理解し、それにどう対応するかが重要です。オーガニック野菜を安全に楽しむためには、「自然を活かしつつ管理する」というバランスが求められるのです。

食中毒の事例から見るリスクの現実

実際に、オーガニック野菜が原因とされる食中毒や寄生虫感染の事例は国内外で報告されています。例えば、アメリカでは2011年にオーガニックのスプラウトが原因で、腸管出血性大腸菌O104による大規模な集団食中毒が発生しました。50人以上が死亡し、4000人以上が感染したとされています。

日本でも、オーガニック野菜に付着していた寄生虫が原因で、体調不良を起こした事例が報告されています。特に、サラダ用の葉物野菜や生で食べる根菜類などは、土壌の影響を受けやすく、感染リスクが高まります。

これらの事例からわかるのは、「オーガニック=安心」という思い込みが、かえってリスクを高める場合があるということです。正しく知識を持ち、食べる前にきちんと処理をすることで、こうした被害は防ぐことができます。

次は「土壌由来の寄生虫とは?知っておくべき代表例と特徴」に進み、同様に各小見出しごとに800文字で解説していきます。続きを書き進めてもよろしいでしょうか?

土壌由来の寄生虫とは?知っておくべき代表例と特徴

回虫(Ascaris)とは?感染の仕組みと人体への影響

回虫は、世界中の温暖な地域を中心に分布する寄生虫で、特に衛生環境が整っていない場所で感染が広がりやすいとされています。日本でもかつては一般的な寄生虫でしたが、現代でも有機栽培野菜などから感染するケースが報告されています。

回虫の卵は人間や動物の糞便とともに土壌中に排出され、そこで数週間以上生き延びることができます。この卵が野菜に付着し、生で食べてしまうと体内に入って孵化し、小腸で成虫となります。成虫は20〜30cmほどの長さに成長し、腸内に寄生します。

感染しても無症状の場合もありますが、腹痛や吐き気、下痢、咳、喘息様の症状を引き起こすこともあります。重症化すると、腸閉塞や胆管炎といった深刻な合併症を起こす可能性もあるため注意が必要です。

回虫感染は衛生状態の悪い環境だけの問題ではありません。有機堆肥に未処理の家畜糞などが使われていると、回虫卵が残っている可能性があるのです。オーガニック野菜でも、十分な洗浄や加熱を行うことが感染予防に重要です。

鞭虫(Trichuris)の生態とリスク

鞭虫(べんちゅう)は、その名の通りムチのように細長い形をした寄生虫で、主に大腸に寄生します。感染経路は回虫と似ており、感染者の糞便に含まれる卵が土壌を汚染し、その土に触れた野菜などを介して人間に取り込まれます。

鞭虫の卵も土壌中で非常に生命力が強く、数年間生き残ることがあるため、長期間にわたって感染源となる可能性があります。感染後、卵は体内で孵化し、大腸に移動して成虫となり、寄生を続けます。

感染しても軽度の場合は無症状のことも多いですが、大量感染すると下痢や腹痛、体重減少、食欲不振、貧血などの症状が現れることがあります。特に子どもは影響を受けやすく、発育障害につながるケースも報告されています。

オーガニック野菜の栽培では、堆肥の処理や土壌消毒が不十分な場合、こうした寄生虫卵が混入することがあり、リスクとなります。特に根菜類や葉物野菜には、細かい土が残りやすいため、洗浄を徹底することが予防のカギとなります。

鉤虫(Ancylostoma)の感染経路

鉤虫(こうちゅう)は、小腸に寄生する寄生虫の一種で、土壌を通じて人間に感染します。他の寄生虫と違う点は、皮膚から直接体内に侵入するケースがあることです。裸足で汚染された土壌を歩いたり、手指に付着した土を介して感染が起こるのです。

鉤虫の幼虫は土壌中に存在し、皮膚に触れると皮膚を通って血管に入り、肺を経由して最終的に小腸に到達します。そこで成虫となり、腸壁に吸着して血液を吸います。

鉤虫による主な症状は貧血や栄養不良です。吸血により体内の鉄分が奪われるため、特に妊婦や子ども、高齢者などは注意が必要です。感染に気づかず放置してしまうと、慢性的な疲労やめまい、体力低下などが起こります。

オーガニック農業では、土壌に直接触れる作業が多いため、生産者も感染リスクを抱えることがあります。また、そのような土壌で育った野菜が十分に洗浄されていないと、消費者にも感染のリスクが広がります。

トキソプラズマの意外な感染ルートとは?

トキソプラズマは、主に猫の糞便を介して感染する原虫ですが、近年では野菜や果物を通じた感染も注目されています。猫の糞に含まれるオーシスト(卵のようなもの)が土壌を汚染し、その土に接触したオーガニック野菜が感染源となるのです。

特に生食されるリーフレタスやサラダ菜などは、トキソプラズマが付着していても気づきにくく、洗浄が不十分だとそのまま口にしてしまう恐れがあります。

感染すると軽症で済むことが多いのですが、妊婦が感染すると胎児に重篤な影響を与える「先天性トキソプラズマ症」が起こることがあります。流産や脳・目の障害など、重大なリスクがあるため、妊娠中の女性は特に注意が必要です。

トキソプラズマのオーシストは耐久性が非常に高く、普通の水洗いだけでは完全に除去できない場合もあります。流水で丁寧に洗うことに加え、できれば加熱調理を行うことでリスクを大きく下げることができます。

土壌に潜む微生物や寄生虫が野菜に付着する原因

オーガニック野菜が寄生虫や微生物に汚染される主な原因は、「土壌との接触」です。無農薬・無化学肥料の環境では、自然のままの土壌を利用するため、多くの微生物や寄生虫卵が残っていることがあります。これは、化学的な土壌消毒が行われないため、自然の生態系がそのまま維持されるという特徴によるものです。

また、使用する堆肥も大きな原因の一つです。家畜の糞などを原料とする堆肥は、発酵処理が不十分だと寄生虫の卵や病原菌が生き残り、土壌を通して作物に付着します。これにより、野菜の表面や内部にまで微生物が入り込むこともあります。

さらに、雨が降った際の泥の跳ね返り、風による土埃、害虫や小動物の接触なども、汚染の要因となります。これらは、自然の力を活かすオーガニック農法ならではの課題とも言えます。

こうした背景を理解することで、野菜の「見た目がきれい」だけでは判断できないリスクがあることがわかります。見えない汚染を防ぐためには、消費者自身の「洗い方」「調理方法」も重要なポイントです。

オーガニック野菜から寄生虫に感染するリスクは?

無農薬・無化学肥料がもたらす“自然”の落とし穴

オーガニック野菜の大きな魅力は、農薬や化学肥料を使用せず、自然の力で育てられていることです。しかし、そこには思わぬ“落とし穴”があります。それは、「自然のまま=安全」ではないという点です。自然の中には、私たちの体に悪影響を与える微生物や寄生虫が多数存在しています。

通常の農業では、農薬や殺菌剤によって土壌の病原体や害虫をある程度コントロールできますが、オーガニック農業ではそのような化学的手段が使えません。これにより、土壌中の寄生虫卵や雑菌、病原性微生物が野菜に付着するリスクが高くなります。

また、化学肥料を使用しない代わりに、有機肥料や堆肥を使用することが多くなりますが、その堆肥が未熟であると、病原体が生きたまま野菜に移る可能性があります。特に、家畜の糞を使った堆肥は、きちんと高温処理されていなければ、寄生虫卵や大腸菌が残存することも。

つまり、オーガニック野菜には「自然由来のリスク」が付きまとうということを理解しておく必要があります。安全に見えるオーガニック野菜であっても、きちんと洗浄・加熱をするなど、家庭での対応が非常に重要です。

有機肥料(堆肥・家畜の糞)に潜むリスク

オーガニック農業でよく使われる有機肥料には、堆肥や家畜の糞が含まれます。これらは土壌の栄養を豊かにし、持続可能な農業を支える重要な資源です。しかし、その一方で、しっかり処理されていない場合、寄生虫や病原菌の温床となってしまうリスクがあります。

たとえば、豚や牛、鶏などの糞には、寄生虫の卵や大腸菌、サルモネラ菌などが含まれていることがあります。これを完全に無害化するには、堆肥を高温(55〜65℃)で数日間熟成させる必要があります。ところが、適切な温度管理がなされていないと、病原体が生きたまま残ってしまうのです。

このような未熟な堆肥が使われた土壌で育った野菜は、見た目に問題がなくても、表面に寄生虫卵や細菌が付着していることがあります。とくに葉物野菜や根菜は土との接触が多いため、汚染のリスクが高いとされています。

有機肥料は自然な栄養供給の方法として優れていますが、正しい処理がなされて初めて「安全」が保たれるのです。消費者としては、こうした背景を知り、過信せず、調理前の洗浄や加熱処理を怠らないようにしましょう。

洗い方が不十分だとどうなる?感染事例に学ぶ

オーガニック野菜は農薬不使用のため、皮まで安心して食べられると考えがちですが、**「洗い方が不十分」**だと、寄生虫や病原菌による感染リスクが高まります。実際に、洗浄不足が原因で感染症を発症した事例は多数報告されています。

たとえば、東京都内のある家庭では、自宅で栽培したオーガニック人参を生でサラダにして食べたところ、家族の一人が下痢と発熱を訴え、診断の結果「回虫感染」と判明しました。調査の結果、洗浄が不十分だったことが原因とされました。

多くの人は「水で軽くすすぐだけ」で満足してしまいがちですが、寄生虫卵は非常に小さく、粘着性が高いため、流水だけでは落ちないことがあります。特に土壌との接触が多い根菜類や、葉の間に隙間がある葉物野菜は念入りな洗浄が必要です。

対策としては、流水+スポンジやブラシでのこすり洗いが有効です。また、酢水(1リットルに大さじ1程度)に数分間つけ置きするのもおすすめです。手間はかかりますが、安全のためには重要なステップです。

国内外の感染報告と統計データ

オーガニック野菜由来の感染症について、国内外では複数の事例が報告されています。例えば、国立感染症研究所のデータによると、日本国内でもオーガニック野菜が原因とされる寄生虫感染が年に数十件報告されています。特に夏場や雨の多い時期には、土壌中の微生物が活性化しやすく、感染リスクが高まります。

また、海外ではより深刻なケースも。2011年にはドイツでオーガニックもやしを原因とする腸管出血性大腸菌(EHEC)感染症が発生し、50人以上が死亡。アメリカでは2014年にオーガニックホウレンソウによるサルモネラ感染が報告され、300人以上が体調を崩しました。

これらの統計から見えてくるのは、「オーガニック野菜=絶対安全」ではないという現実です。たとえ有機認証を受けた製品であっても、収穫後の保管・輸送・家庭での取り扱いによって、病原体が繁殖する可能性があります。

つまり、私たち消費者が最後の防波堤として、「正しく取り扱う」ことが、感染症を防ぐ最大の武器なのです。信頼できるデータと事例から学び、油断せずに対策をとることが大切です。

生食が多いオーガニック野菜は特に注意!

サラダやスムージーに使うために、オーガニック野菜を「生」で食べる人は少なくありません。しかし、加熱処理をしない分、寄生虫や病原体が体内にそのまま入ってしまう可能性があり、生食は最もリスクが高い食べ方のひとつです。

たとえば、葉物野菜の間には土や虫、微細な寄生虫卵が隠れていることがあります。根菜も表面の凹凸に汚れが溜まりやすく、適切に洗わなければ、そのまま食べてしまう危険性があります。スムージーにするときも、皮付きのままブレンダーにかけてしまうと、内部にまで病原体が混入してしまいます。

特に注意が必要なのは、免疫力が低い子どもや高齢者、妊婦などです。軽い下痢程度で済む人もいれば、重篤な症状に至るケースもあり、家庭での対策がとても重要になります。

オーガニック野菜を生で食べたい場合は、「流水+こすり洗い」「つけ置き洗い」「安全性の高い製品の選別」などの対策を徹底することが必要です。それでも不安がある場合は、軽く湯通しするだけでもリスクを軽減できます。

家庭でできる!オーガニック野菜を安全に食べるための5つの対策

食べる前の正しい洗い方をマスターしよう

オーガニック野菜は「農薬が使われていない=そのまま食べても大丈夫」と誤解されやすいですが、実は洗い方が非常に重要です。寄生虫の卵や細菌、微生物などが付着している可能性があるため、適切な洗浄を行わないと健康リスクが高まります。

まず基本となるのが流水でのこすり洗いです。特に根菜類はブラシを使って土をしっかり落としましょう。葉物野菜の場合は、葉の裏側や付け根に土や虫が残りやすいので、1枚ずつ丁寧に水で洗うことが重要です。

さらに効果的なのが、酢水や重曹水へのつけ置きです。例えば、水1リットルに対して酢を大さじ1〜2加えた酢水に、5〜10分ほど野菜を浸けてからすすぐと、細菌や農薬残留(輸入品など)の除去に効果があるとされています。重曹も同様の方法で使用できます。

サラダ用のカット野菜などは、洗浄済みと書かれていても、自分で再度洗うのが安心です。また、表面が乾いていると洗浄効果が下がるため、最初に軽く湿らせてから洗うのがおすすめです。

見た目がキレイな野菜でも、目に見えないリスクが潜んでいることを忘れず、毎回丁寧な洗浄を習慣づけましょう。

加熱調理がなぜ有効なのか?

寄生虫や細菌の多くは、熱に弱いという特徴を持っています。そのため、「加熱調理」は非常に効果的な予防手段です。特に高温での加熱(70〜80℃以上)によって、ほとんどの寄生虫卵や細菌は死滅します。

たとえば、回虫卵は60℃以上で1分以上加熱することで不活性化されることが知られています。また、大腸菌やサルモネラなどの食中毒菌も、しっかりと加熱すれば安心して摂取することができます。

つまり、「火を通す」という基本的な行為が、最も確実な対策なのです。

オーガニック野菜のなかには、生で食べたほうが美味しいものもありますが、初めて使う野菜や産地がわからないもの、輸入品などはなるべく加熱して食べるのが安全です。特に葉物野菜は、サッと炒めたり、蒸したりするだけでもリスクを大きく下げることができます。

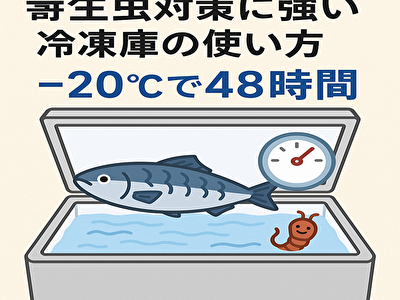

また、スムージーやジュースなどで生のまま摂る場合は、一度冷凍してから使用するのもひとつの方法です。冷凍によって一部の微生物の活動が抑えられることがありますが、完全な除去ではないため、できれば加熱が最も確実です。

美味しさと安全のバランスを考え、調理方法を工夫しながらリスクをコントロールしていきましょう。

自家栽培時に気をつけたい土と肥料のポイント

最近では家庭菜園でオーガニック野菜を育てる人も増えています。しかし、土や肥料の扱い方を間違えると、家庭でも寄生虫感染のリスクが生まれます。

まず大切なのは使用する土壌の衛生管理です。市販の培養土や有機土を使う場合でも、開封後は湿気や虫が入りにくい環境で保管し、使い回しを避けることが望ましいです。特に、屋外の土壌を再利用する場合は、前の作物で発生した病害虫や寄生虫卵が残っている可能性があります。

次に注意すべきは、肥料の選び方と使い方です。家畜糞や生ごみなどを使った自家製堆肥は、正しい方法で発酵処理をしないと、寄生虫や病原菌が生きたまま残ってしまいます。温度管理(50℃以上を数日間)と水分量の調整が重要で、においが強く残っている堆肥は未熟な可能性が高いため使用を避けましょう。

さらに、栽培後の野菜を収穫した際には、必ず土を丁寧に落とし、洗浄・消毒する習慣をつけることも大切です。見えない汚れや微生物は、手や調理器具を通じて家庭内に広がることもあります。

自分で育てた野菜だからこそ、安全への配慮を怠らず、家庭でも“安全なオーガニック”を目指しましょう。

海外産のオーガニック野菜はここに注意!

輸入オーガニック野菜は、日本のスーパーでもよく見かけるようになりました。しかし、海外産ならではのリスクも存在します。特に土壌環境や衛生基準が日本と異なるため、寄生虫や病原体のリスクが高まる場合があります。

国によっては、家畜糞の使用基準や堆肥処理の方法が甘いこともあり、トキソプラズマや回虫などの寄生虫卵が混入するケースも報告されています。また、収穫後の洗浄やパッキングが手作業で行われる場合、衛生面でのバラつきも見られます。

さらに輸送中の温度管理や保存状況によっては、細菌が増殖するリスクもあります。特に葉物野菜やスプラウト系はデリケートで、長距離輸送により鮮度が落ちていることがあります。

対策としては、原産国や輸入業者をチェックすることが重要です。信頼できる認証マーク(USDA Organic、EU Organicなど)を確認しつつ、見た目や匂いに異常がないかもチェックしましょう。

また、加熱調理を前提に使用するか、しっかり洗浄処理を行ってから生食するように心がけてください。

海外のオーガニック野菜も魅力的ですが、「安心」と「安全」は別物。しっかりとリスクを知ったうえで、賢く選びましょう。

小さな子どもや高齢者がいる家庭での注意点

子どもや高齢者は免疫力が弱く、寄生虫や病原菌に感染した際の影響が大きくなります。特に小児では、寄生虫感染による下痢や発熱が重症化しやすく、脱水症状や栄養障害につながる危険性があります。また、高齢者の場合は持病との関係で症状が悪化するケースも少なくありません。

そのため、オーガニック野菜を与える際は特に注意が必要です。たとえば、生野菜ではなく加熱済みの料理に取り入れる、洗浄を2回以上行う、つけ置き洗いを必ず実施するなど、安全性を最優先にした取り扱いが求められます。

また、サンドイッチやスムージーなどで野菜を「そのまま」使用するメニューでは、家庭内でも感染リスクが高くなるため、なるべく避けるか、下処理を徹底しましょう。

さらに、調理器具やまな板の使い分けも大切です。生の野菜と調理済み食品のまな板を一緒に使うと、クロスコンタミネーション(交差汚染)による感染リスクが高まります。

家庭で「オーガニック=安心」と思い込まず、特に体の弱い家族がいる場合は、手間を惜しまず安全対策を徹底することが、家族の健康を守るカギとなります。

家庭でできる!オーガニック野菜を安全に食べるための5つの対策

食べる前の正しい洗い方をマスターしよう

オーガニック野菜は「農薬が使われていない=そのまま食べても大丈夫」と誤解されやすいですが、実は洗い方が非常に重要です。寄生虫の卵や細菌、微生物などが付着している可能性があるため、適切な洗浄を行わないと健康リスクが高まります。

まず基本となるのが流水でのこすり洗いです。特に根菜類はブラシを使って土をしっかり落としましょう。葉物野菜の場合は、葉の裏側や付け根に土や虫が残りやすいので、1枚ずつ丁寧に水で洗うことが重要です。

さらに効果的なのが、酢水や重曹水へのつけ置きです。例えば、水1リットルに対して酢を大さじ1〜2加えた酢水に、5〜10分ほど野菜を浸けてからすすぐと、細菌や農薬残留(輸入品など)の除去に効果があるとされています。重曹も同様の方法で使用できます。

サラダ用のカット野菜などは、洗浄済みと書かれていても、自分で再度洗うのが安心です。また、表面が乾いていると洗浄効果が下がるため、最初に軽く湿らせてから洗うのがおすすめです。

見た目がキレイな野菜でも、目に見えないリスクが潜んでいることを忘れず、毎回丁寧な洗浄を習慣づけましょう。

加熱調理がなぜ有効なのか?

寄生虫や細菌の多くは、熱に弱いという特徴を持っています。そのため、「加熱調理」は非常に効果的な予防手段です。特に高温での加熱(70〜80℃以上)によって、ほとんどの寄生虫卵や細菌は死滅します。

たとえば、回虫卵は60℃以上で1分以上加熱することで不活性化されることが知られています。また、大腸菌やサルモネラなどの食中毒菌も、しっかりと加熱すれば安心して摂取することができます。

つまり、「火を通す」という基本的な行為が、最も確実な対策なのです。

オーガニック野菜のなかには、生で食べたほうが美味しいものもありますが、初めて使う野菜や産地がわからないもの、輸入品などはなるべく加熱して食べるのが安全です。特に葉物野菜は、サッと炒めたり、蒸したりするだけでもリスクを大きく下げることができます。

また、スムージーやジュースなどで生のまま摂る場合は、一度冷凍してから使用するのもひとつの方法です。冷凍によって一部の微生物の活動が抑えられることがありますが、完全な除去ではないため、できれば加熱が最も確実です。

美味しさと安全のバランスを考え、調理方法を工夫しながらリスクをコントロールしていきましょう。

自家栽培時に気をつけたい土と肥料のポイント

最近では家庭菜園でオーガニック野菜を育てる人も増えています。しかし、土や肥料の扱い方を間違えると、家庭でも寄生虫感染のリスクが生まれます。

まず大切なのは使用する土壌の衛生管理です。市販の培養土や有機土を使う場合でも、開封後は湿気や虫が入りにくい環境で保管し、使い回しを避けることが望ましいです。特に、屋外の土壌を再利用する場合は、前の作物で発生した病害虫や寄生虫卵が残っている可能性があります。

次に注意すべきは、肥料の選び方と使い方です。家畜糞や生ごみなどを使った自家製堆肥は、正しい方法で発酵処理をしないと、寄生虫や病原菌が生きたまま残ってしまいます。温度管理(50℃以上を数日間)と水分量の調整が重要で、においが強く残っている堆肥は未熟な可能性が高いため使用を避けましょう。

さらに、栽培後の野菜を収穫した際には、必ず土を丁寧に落とし、洗浄・消毒する習慣をつけることも大切です。見えない汚れや微生物は、手や調理器具を通じて家庭内に広がることもあります。

自分で育てた野菜だからこそ、安全への配慮を怠らず、家庭でも“安全なオーガニック”を目指しましょう。

海外産のオーガニック野菜はここに注意!

輸入オーガニック野菜は、日本のスーパーでもよく見かけるようになりました。しかし、海外産ならではのリスクも存在します。特に土壌環境や衛生基準が日本と異なるため、寄生虫や病原体のリスクが高まる場合があります。

国によっては、家畜糞の使用基準や堆肥処理の方法が甘いこともあり、トキソプラズマや回虫などの寄生虫卵が混入するケースも報告されています。また、収穫後の洗浄やパッキングが手作業で行われる場合、衛生面でのバラつきも見られます。

さらに輸送中の温度管理や保存状況によっては、細菌が増殖するリスクもあります。特に葉物野菜やスプラウト系はデリケートで、長距離輸送により鮮度が落ちていることがあります。

対策としては、原産国や輸入業者をチェックすることが重要です。信頼できる認証マーク(USDA Organic、EU Organicなど)を確認しつつ、見た目や匂いに異常がないかもチェックしましょう。

また、加熱調理を前提に使用するか、しっかり洗浄処理を行ってから生食するように心がけてください。

海外のオーガニック野菜も魅力的ですが、「安心」と「安全」は別物。しっかりとリスクを知ったうえで、賢く選びましょう。

小さな子どもや高齢者がいる家庭での注意点

子どもや高齢者は免疫力が弱く、寄生虫や病原菌に感染した際の影響が大きくなります。特に小児では、寄生虫感染による下痢や発熱が重症化しやすく、脱水症状や栄養障害につながる危険性があります。また、高齢者の場合は持病との関係で症状が悪化するケースも少なくありません。

そのため、オーガニック野菜を与える際は特に注意が必要です。たとえば、生野菜ではなく加熱済みの料理に取り入れる、洗浄を2回以上行う、つけ置き洗いを必ず実施するなど、安全性を最優先にした取り扱いが求められます。

また、サンドイッチやスムージーなどで野菜を「そのまま」使用するメニューでは、家庭内でも感染リスクが高くなるため、なるべく避けるか、下処理を徹底しましょう。

さらに、調理器具やまな板の使い分けも大切です。生の野菜と調理済み食品のまな板を一緒に使うと、クロスコンタミネーション(交差汚染)による感染リスクが高まります。

家庭で「オーガニック=安心」と思い込まず、特に体の弱い家族がいる場合は、手間を惜しまず安全対策を徹底することが、家族の健康を守るカギとなります。

安心してオーガニック野菜を楽しむために知っておくべきこと

リスクを正しく理解することの大切さ

オーガニック野菜は「健康に良い」「安全」「環境にやさしい」といったポジティブなイメージがある一方で、実は私たちがあまり知らないリスクも潜んでいます。その代表が、土壌由来の寄生虫や病原菌による感染です。

これを聞いて「怖い」「やっぱり食べない方がいいの?」と感じる方もいるかもしれませんが、重要なのはリスクを知った上で、正しく対応することです。どんな食品にも一定のリスクは存在します。だからこそ、知識を持って自分自身で対処できることが大切です。

特に、オーガニック野菜は加熱調理や適切な洗浄、信頼できる生産者の選択など、消費者の工夫によって安全に楽しむことができます。知らずに生で食べるよりも、「あえて選んでリスクをコントロールする」という視点を持つことで、より健康的な食生活を送ることができるのです。

「自然だから安心」と思い込むのではなく、「自然だからこそ注意が必要」と考えることが、これからの時代に求められる姿勢と言えるでしょう。

「自然=安全」ではなく「管理された自然」が鍵

オーガニックの本質は、単に「自然に育てたもの」ではなく、「人の手でしっかり管理された自然」であることが重要です。

たとえば、適切な堆肥処理、衛生的な土壌管理、収穫後の処理まで一貫して丁寧に行われている農場の野菜は、リスクが大幅に下がります。

つまり、自然環境を活かす農業であっても、人間が衛生・安全に配慮したルールや工夫を重ねることで、初めて「安全なオーガニック」が実現します。逆に言えば、自然に任せきりで管理が不十分な農場では、野菜自体にリスクが残ってしまう可能性があるのです。

「自然だから安全」ではなく、「管理されているから安全」。これが、オーガニックを選ぶ上で覚えておきたい基本的な考え方です。

生産者が実践している安全対策の現場紹介

安全なオーガニック野菜を作るために、現場の生産者は多くの工夫と努力をしています。

たとえば、有機JAS認証を受けた農家では、以下のような衛生管理が徹底されています。

| 対策項目 | 内容 |

|---|---|

| 堆肥の処理 | 高温(55℃以上)で発酵処理を行い、寄生虫卵や細菌を死滅させる |

| 土壌管理 | 太陽熱消毒や輪作を行い、病原体の繁殖を防ぐ |

| 水の管理 | 雨水の跳ね返りを防ぐためのマルチシート使用や、清潔な水での洗浄 |

| 収穫後処理 | 土付きの野菜は一次洗浄後に出荷、パッキングは衛生手袋を使用 |

| 自主検査 | 畑や堆肥のサンプルを定期的に検査して衛生状態を確認 |

このように、表に見えないところでしっかりとリスク管理がされている農場を選ぶことが、消費者にとって最も重要な“安全対策”となります。

オーガニック認証だけでは足りない?チェックすべき表示とは

オーガニック野菜には「有機JASマーク」などの認証が付いていることが多いですが、認証マークだけでは安全性のすべてを保証するものではありません。それは、あくまで「基準を満たしていること」の証明であり、細かな衛生管理まで一律に確認されているわけではないからです。

消費者としては、以下のようなポイントも合わせて確認することが大切です。

- 生産者の情報が明記されているか

- 産地や収穫日の記載があるか

- 「土付き」「洗浄済み」などの表記内容

- 保存方法や食べ方の注意書きの有無

- 生産者のWebサイトやSNSなどで安全対策が発信されているか

このような情報をチェックすることで、信頼性の高い商品を選ぶことができます。認証だけに頼らず、自分の目と知識で判断する姿勢が、安全な食生活につながります。

まとめ:正しく知って、正しく食べることが安心への第一歩

オーガニック野菜は、私たちの健康や地球環境にとって、とても魅力的な選択肢です。しかし、「自然だから安心」という思い込みは時に危険であり、土壌由来の寄生虫や病原体といったリスクを伴うこともあるのです。

とはいえ、必要以上に恐れる必要はありません。リスクを正しく理解し、丁寧に洗い、適切に調理し、安全な生産者を選ぶ——こうした行動を積み重ねることで、私たちはオーガニック野菜を「安心して楽しむ」ことができるのです。

自然と上手につき合い、管理された安全のもとで食を楽しむ。

それが、これからの時代のオーガニックの本当の価値ではないでしょうか。

コメント Comments

コメント一覧

コメントはありません。

トラックバックURL

https://komi88.site/37.html/trackback