<当サイトではアフィリエイト広告を掲載しております>

はじめに

「寄生虫」って聞くだけで、ゾワッとしませんか?でも実は――その“気持ち悪い”の先に、あなたの人生観を変えるような世界が広がっているんです。今回は、東京・目黒にある「目黒寄生虫館」を訪れた体験を通して、寄生虫の奥深さと面白さをたっぷりご紹介します!気がつけば、あなたも彼らのファンになっているかも?

小さな寄生虫に人生観を変えられた!?衝撃の出会い

「気持ち悪い」の先にあった、驚きの世界

「寄生虫」と聞くと、多くの人は「気持ち悪い」「怖い」「関わりたくない」と思うでしょう。かくいう私もそうでした。しかし、目黒寄生虫館を訪れたことで、そのイメージは180度ひっくり返されたのです。

この博物館には、見たこともないような寄生虫の標本がずらりと並びます。最初は「見るのが怖い…」という気持ちもありましたが、展示を見進めるうちに、「なにこれ…すごい!」という驚きと感動が勝っていきました。彼らの生き様は、私たちの想像を超えるものばかり。単に人間の体に潜り込む「悪者」ではなく、環境に適応し、独自の進化を遂げた「戦略家」だったのです。

寄生という生き方は、まさに生存の知恵の塊。怖がるだけではもったいない、小さな命の奥深さがそこにはありました。

実は大人気!デートや家族連れにもオススメな理由

驚くべきことに、目黒寄生虫館は平日でも多くの人でにぎわっています。カップルや家族連れ、そして外国人観光客まで、多種多様な来館者がこの“ちょっと変わった”博物館を訪れているのです。

なぜそんなに人気なのか?理由は明確で、「ここでしか得られない体験」があるから。日常では絶対に知ることのない寄生虫の世界に触れられるという、他では味わえない知的冒険が待っています。

また、コンパクトな館内は回りやすく、知識の解説もわかりやすい。生物や医療に興味のある方はもちろん、ちょっとした「非日常」を味わいたい人にぴったり。デートコースのスパイスにもなる、ユニークなスポットなのです。

目黒寄生虫館ってどんな場所?基本情報まとめ

目黒寄生虫館は、東京都目黒区にある世界でも類を見ない“寄生虫専門”の博物館です。1953年に医学博士の亀谷了氏が設立したこの館は、「寄生虫の研究と普及」を目的に誕生しました。

- 所在地:東京都目黒区下目黒4-1-1

- 開館時間:10:00〜17:00

- 休館日:月・火(祝日の場合は開館、直近の平日が休館)

- 入館料:無料(寄付制)

- 公式サイト:https://www.kiseichu.org/

入館無料ながら展示は充実しており、研究者や教育者、医療関係者も足を運ぶほどの専門性と魅力を持っています。

展示で明かされる「寄生」のすごさ

目黒寄生虫館の展示で最も印象的だったのは、「寄生」という生き方の奥深さです。あるパネルには「寄生する生物の方が、寄生しない生物よりも数が多い」という事実が記されており、衝撃を受けました。

生物は本来、自立して生きるものだと思い込んでいました。しかし、進化の過程で他者に“依存”する道を選んだ生物たちも存在し、しかもそれが非常に成功した戦略だというのです。これは、自然界における「弱さ=負け」ではないという証明でもあります。

展示を通して、「適応こそが生き残りのカギ」であることを学べるのは、大人にとっても子どもにとっても大きな学びになるはずです。

体験後、あなたの「寄生虫」のイメージはこう変わる

見学を終えたとき、私の中で寄生虫のイメージは完全に変わっていました。「気持ち悪い」存在から、「すごい!」と思わせてくれる“尊敬の対象”へと。

彼らは環境に適応するため、時に何段階もの宿主を経由しながら生き延びるという、驚きのサバイバル術を持っています。その柔軟さ、したたかさ、そして戦略性は、まるで人生を切り開いていく冒険家のよう。

この体験を通して、「見た目や偏見で判断してはいけない」という、人として大切な価値観にも気づかされました。

寄生虫って本当にすごい!彼らの進化と生存戦略

自由な生活から寄生へ…なぜそんな道を選んだ?

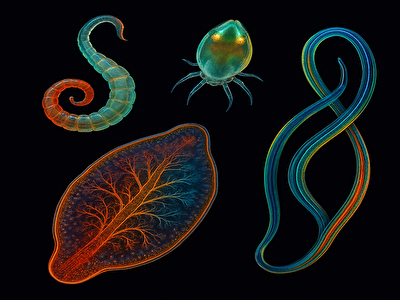

多くの生物は、エネルギーを自分の力で確保し、自立して生きるスタイルを持っています。しかし、寄生虫はそれとは逆の方向、つまり「他の生物に頼る」道を選びました。

この進化は、決して楽をするためではありません。宿主という特殊な環境に適応するために、彼らは体の構造を大きく変化させ、時に自分の器官を犠牲にしてでも、宿主にとけ込む術を獲得してきたのです。

これは言い換えれば、極限の効率化と最適化。無駄を省き、環境に合わせて進化するその姿は、むしろ「究極の生存戦略」とも言えるでしょう。自然界における「選択と集中」の最たる例です。

宿主を乗り換える!?冒険のようなライフサイクル

寄生虫の多くは、成長段階ごとに宿主を乗り換える「複数宿主型」のライフサイクルを持っています。たとえば、水生昆虫に寄生し、それを魚が食べ、その魚を鳥が食べる…最終的に鳥の体内で成虫になるという、まるで冒険ファンタジーのような人生。

この過程はあらかじめ計算されたかのように複雑で緻密。自然界の中で偶然をチャンスに変えるそのしなやかさに、ただただ驚かされます。

このようなライフサイクルを経るには、何世代にもわたる進化と適応が必要であり、まさに「生きることの粘り強さ」が感じられるのです。

寄生虫って本当にすごい!彼らの進化と生存戦略

「負け組」ではなかった!地球の“勝ち組”としての生き様

「寄生=他力本願=弱い存在」――そんなイメージを持っていた人は多いでしょう。しかし、事実はその真逆。寄生という生き方を選んだ生物は、むしろ“進化の勝ち組”だったのです。

自然界では、種の多様性こそが繁栄のバロメーターです。そして驚くべきことに、地球上の生物の中で「寄生」をする種の方が圧倒的に多いとされています。つまり、寄生という戦略がいかに成功しているかを示す、何よりの証拠なのです。

彼らは無駄なエネルギーを使わずに栄養を得る方法を編み出し、宿主の体内にうまく溶け込むことで生き延びてきました。それはまるで、リスクを最小限にしながら最大限のリターンを得る、究極のビジネス戦略のよう。

強さとは、力や速さではなく、「どれだけ環境に適応できるか」。寄生虫はそれを体現する存在なのです。

寄生虫が人類史に与えた影響とは?

寄生虫は、人類の歴史にも密接に関わっています。かつての日本では、トイレや水の整備が不十分だったこともあり、寄生虫は日常の一部でした。昭和時代までは、小学校で「虫下し」を定期的に飲む文化があったほどです。

また、歴史上の人物にも寄生虫は影響を及ぼしています。目黒寄生虫館には、西郷隆盛がフィラリア症を患っていたという記録も展示されています。これは寄生虫による象皮病の一種で、当時の衛生環境の厳しさを物語っています。

医学の発展により、現代日本では寄生虫による感染は激減しましたが、逆にその存在が忘れ去られつつあります。しかし、過去の人々にとっては切っても切り離せない存在だったのです。

過酷な環境を生き抜く、驚異のサバイバル術

寄生虫は、生き残るために驚くほど過酷な環境をくぐり抜けています。人間や動物の体内は、温度・酸・酵素・免疫反応といったさまざまな“敵”に満ちています。それらをすり抜けて生き延びるため、彼らは進化の中で数々のサバイバル術を獲得してきました。

たとえば、自らの体を透明化して免疫から身を隠したり、宿主の脳を操って自分に有利な行動を取らせたりする種類もいます。これらの行動は、知識がなければ「気持ち悪い」で終わってしまいますが、科学的な視点で見ると驚くほど洗練された戦略です。

寄生虫はまさに“知恵と工夫の生命体”。その生き方からは、現代を生きる私たちも学ぶべきヒントが隠されているかもしれません。

【衝撃】8.8メートルのサナダムシと歴史人物の意外な関係

圧巻の展示!巨大サナダムシの正体

目黒寄生虫館の中でも、来館者の度肝を抜くのが、8.8メートルにもおよぶサナダムシの実物標本です。これはヒトに寄生していたものの標本で、その長さは部屋の端から端まで届くほど。初めて見た人は、思わず「うわっ」と声を上げてしまうかもしれません。

しかしその驚きは、すぐに畏敬の念へと変わっていきます。こんなに巨大な生物が、しかも人間の体内で生きていたという事実が、とてつもないインパクトを持っているからです。

展示ケースには丁寧な解説がついており、どうやって成長し、体内にとどまり、排出されるのかがわかります。まるで生きた教科書のように、リアルな生命の営みを教えてくれる存在です。

あの西郷隆盛も寄生虫に苦しんでいた?

歴史の教科書に必ず登場する「西郷隆盛」。そんな英雄も、実は寄生虫によって病に悩まされていたという事実は、多くの人にとって驚きでしょう。

目黒寄生虫館の資料によると、西郷は「フィラリア症」によるリンパの腫れに苦しんでいたとされています。これは、寄生虫が体内のリンパ系に入り込んで炎症を引き起こす病気で、当時の日本では珍しくありませんでした。

この事実を知ることで、寄生虫がどれほど人間の歴史と深く関わってきたのかを改めて感じさせられます。単なる生物学の話ではなく、人類史の一部なのです。

昔の日本と寄生虫の深い関わり

今でこそ清潔な水とトイレが整った現代日本ですが、昭和中期までは寄生虫との戦いが日常的に存在していました。特に農村部では、肥料として人糞が使われていたこともあり、回虫やサナダムシの感染が非常に多かったのです。

子どもたちは学校で定期的に「虫下し」を配られ、便検査が行われていました。いまの時代からは想像もできない光景ですが、ほんの数十年前まで続いていた現実です。

寄生虫は、衛生観念の変化や医療技術の発展により減少してきましたが、その背景には日本人の長い努力と教育があったことを忘れてはいけません。

寄生虫=悪者は間違い?生態系の中での重要な役割

生き物を守る「バランサー」としての働き

寄生虫は「病気のもと」「迷惑な存在」と思われがちですが、実は自然界では重要な役割を果たしています。そのひとつが、特定の動物の数が増えすぎるのを抑える“バランサー”としての働きです。

例えば、ある動物が環境において優位になりすぎると、生態系のバランスが崩れます。しかし寄生虫がその動物に感染し、生存率や繁殖力を抑えることで、種の過剰な増加を防いでくれるのです。

これはまさに“自然界の調整役”。害虫の天敵がいることで農作物が守られるのと同じように、寄生虫の存在もまた、他の生き物を間接的に守っているのです。

この視点から見ると、寄生虫は“生態系の一員”としてなくてはならない存在。私たちの暮らしにも影響する、重要なパートナーかもしれません。

寄生虫がいない世界を想像してみよう

「寄生虫なんていなくなればいいのに」と思ったことがある人も多いでしょう。しかし、もし本当に地球から寄生虫がいなくなったら、私たちはとんでもない問題に直面するかもしれません。

動物の個体数が制御されず、一部の種が爆発的に増加。その影響で他の生き物が絶滅したり、生態系のバランスが崩れて食物連鎖が機能しなくなったりします。つまり、自然の循環が壊れてしまうのです。

また、寄生虫は多くの動物の進化にも関与しています。寄生されることを前提にした免疫システムの進化や、行動パターンの変化など、彼らの存在がなければ今の生物多様性は存在しなかったとも言われています。

いなくなればいいどころか、「いることが前提の世界」が、いま私たちの周りにあるのです。

アレルギーと寄生虫の意外な関係

近年注目されているのが、寄生虫とアレルギー疾患の関係です。「清潔すぎる環境が、逆に人間の免疫を過剰に働かせているのでは?」という仮説に基づき、一部の研究では、寄生虫がアレルギーの抑制に役立つ可能性が示されています。

特定の寄生虫は、宿主に害を与えないよう免疫反応を抑える物質を出します。この働きが、アトピー性皮膚炎や喘息、花粉症などの症状を緩和することがあるのです。

すでに一部の国では「寄生虫療法」と呼ばれる治療も試されており、腸内環境を整える目的で寄生虫の卵をカプセル化して摂取する研究も進んでいます。

もちろんリスクもあるため医療現場での慎重な検証が必要ですが、「寄生虫=悪」ではないという新しい見方が広がってきています。

医療研究で注目される“パートナー”としての可能性

寄生虫は近年、医療研究の分野でも熱い注目を集めています。特に、自身の存在を宿主に悟られないようにするための「免疫回避技術」は、がん治療や自己免疫疾患の研究に活用される可能性があるのです。

また、寄生虫が作り出すタンパク質の中には、炎症を抑える作用があるものも確認されています。これらの物質を人工的に合成して薬として使えば、より副作用の少ない治療法が実現するかもしれません。

さらには、寄生虫の動きや生態から得られるデータをAIやロボティクスの分野にも応用しようという動きもあります。自然界のサバイバリストから学ぶことは、まだまだたくさんあるのです。

ネガティブなイメージを超える、希望の存在

ここまで読むと、「寄生虫って案外すごいかも…」と思えてきませんか?確かに見た目にはインパクトがありますし、病気の原因にもなり得ます。しかしその一方で、自然界での役割や医療応用の可能性を持つ“希望の存在”でもあるのです。

人間だって、最初は「理解不能」と思った存在でも、知ることで見方が変わりますよね。寄生虫も同じです。嫌う前に、まず知ること。それが、彼らとの正しい付き合い方なのではないでしょうか。

目黒寄生虫館は、まさにその「知る」きっかけを与えてくれる場所なのです。

次は最後のセクション「目黒寄生虫館の魅力を徹底紹介!行く前に知っておきたい情報」へと続きます。

そのまま全て執筆していきます。

お待たせしました!

それでは最後のセクション「目黒寄生虫館の魅力を徹底紹介!行く前に知っておきたい情報」と、まとめ・導入文・SEO対策のタイトル案・メタディスクリプションまで一気に書き上げてまいります。

目黒寄生虫館の魅力を徹底紹介!行く前に知っておきたい情報

【無料】で楽しめる世界唯一の専門博物館

目黒寄生虫館の最大の魅力は、「無料」で楽しめるという点です。これだけユニークで教育的な展示が揃っているにも関わらず、入館料はなんと0円。これは創設者・亀谷了氏の「寄生虫の研究と啓蒙を広めたい」という強い思いがあってこそ実現しています。

無料だからといって内容が薄いわけではありません。展示の充実度、解説の丁寧さ、そしてインパクトのある標本の数々は、訪れる人を驚かせ、感動させます。

「お金をかけずに非日常体験をしたい」「知的好奇心をくすぐられたい」という人にはぴったりのスポット。デートや家族のお出かけ先としてもおすすめです。

アクセス・開館時間・注意点まとめ

目黒寄生虫館は、アクセスもしやすく、都内観光のついでに立ち寄れる立地です。以下に基本情報をまとめました。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 住所 | 東京都目黒区下目黒4-1-1 |

| 開館時間 | 10:00〜17:00(最終入館16:30) |

| 休館日 | 月・火(祝日の場合は開館し、翌平日休み) |

| 入館料 | 無料(任意で寄付可) |

| アクセス | JR目黒駅から徒歩15分、バスなら「大鳥神社前」下車すぐ |

| 駐車場 | なし(近隣のコインパーキングを利用) |

| 公式サイト | https://www.kiseichu.org/ |

※団体の場合は事前連絡が必要な場合がありますので、公式サイトで最新情報をご確認ください。

見逃せない人気展示ベスト5

館内にはユニークな展示がたくさんありますが、中でも人気の高いものを5つご紹介します。

- 全長8.8mのサナダムシ標本:インパクト抜群、館の顔とも言える展示。

- ヒト回虫の成長ステージ解説パネル:意外と知らない、寄生虫の一生が学べる。

- フィラリア症の患者写真と資料:寄生虫と人類史の関わりを知るきっかけに。

- 宿主を操る寄生虫の紹介:昆虫の行動を変える寄生虫の実例が紹介されている。

- 本物の寄生虫を使ったアクセサリー展示:キモかわいいグッズも人気。

展示をじっくり見るには1時間半〜2時間ほどあると安心です。

寄付で支える、情熱あふれる運営の舞台裏

目黒寄生虫館は、国や都の運営ではなく、公益財団法人として民間の寄付で成り立っています。入館無料という形を維持するためには、多くの人の善意による支援が欠かせません。

館内には寄付ボックスが設置されており、少額でも寄付することで、この素晴らしい施設を未来に残すお手伝いができます。また、オンラインでも寄付受付を行っています。

科学の楽しさを広めるために、誰かが見えないところで努力している。その事実に触れることも、この施設を訪れる価値のひとつです。

こんな人にオススメ!寄生虫館の楽しみ方ガイド

目黒寄生虫館は、以下のような人にとくにおすすめです。

- 理系好きの学生・親子連れ:生物の面白さを実物で体感できる

- デートで一風変わった場所を探しているカップル:忘れられない思い出に

- 生き物や進化に興味がある大人:専門的な知識も深掘りできる

- 外国人観光客:日本独自の珍スポットとして人気急上昇中

- ちょっと変わった観光をしたい人:SNS映えスポットとしても面白い

見た目のインパクト以上に「学び」が得られる体験施設。それが目黒寄生虫館の最大の魅力です。

まとめ:小さな寄生虫が教えてくれた、大きな生命の意味

最初は怖いもの見たさで訪れた目黒寄生虫館。しかし、展示をひとつひとつ見ていくうちに、彼らの巧みで不思議な生き方に、私はすっかり魅了されてしまいました。

「寄生=弱い」は思い込みでしかありません。環境に適応し、したたかに、そして賢く生き延びてきた彼らは、むしろ“勝ち組”といえる存在だったのです。

そしてなによりも、「違う視点で見ることの大切さ」を教えてくれました。見た目や先入観だけでは、本質を見誤る。人間関係も自然も、きっと同じですよね。

ぜひ、あなたも目黒寄生虫館に足を運んでみてください。小さな命から学べる、大きな気づきがそこにあります。

コメント Comments

コメント一覧

コメントはありません。

トラックバックURL

https://komi88.site/73.html/trackback