<当サイトではアフィリエイト広告を掲載しております>

はじめに

寄生虫と聞くと、グロテスクで怖い存在をイメージする人が多いかもしれません。ですが、映画やアニメに登場する「寄生虫」は、実は現実に存在する寄生生物の生態をベースにしていることも多く、フィクションと侮れないリアルさを持っています。本記事では、『寄生獣』や『エイリアン』などの人気作品に登場する寄生虫と、現実に存在する本物の寄生虫を徹底比較!怖いけど面白い、そんな寄生虫の世界をわかりやすくご紹介します。

映画やアニメに登場する「寄生虫」のイメージとは?

「寄生獣」や「寄生虫映画」に共通する特徴

映画やアニメに出てくる寄生虫といえば、まず思い浮かぶのが『寄生獣』や『エイリアン』といった作品です。これらに共通しているのは、「人間の体に入り込んで操作する」「突然変異して強くなる」「意識を乗っ取る」といった設定です。これらはとてもショッキングで、観ている人に強い印象を与えます。特に『寄生獣』のミギーのように、手が口を開いて目玉が出てくるような描写は、現実では見られないものの、人間の体が急に変わるという恐怖が描かれています。こうした表現は、私たちが日常で見ない世界を描くことで「非日常感」を生み出しており、それが作品の魅力となっているのです。

人間を操る寄生虫は本当に存在するのか?

一見、フィクションのように思える「人間を操る寄生虫」ですが、実は自然界には、宿主の行動を変える寄生虫が実在します。たとえば、トキソプラズマという寄生虫はネズミに感染し、「猫を怖がらなくなるように」行動を変えてしまうことが知られています。これは猫に食べられることで、トキソプラズマが繁殖しやすくなるためです。このように、寄生虫が自分の利益のために宿主の行動を操る現象は「パラサイト・マニピュレーション(寄生操作)」と呼ばれています。人間に対してここまで強く作用する例は確認されていませんが、部分的に影響を与える可能性は研究されています。

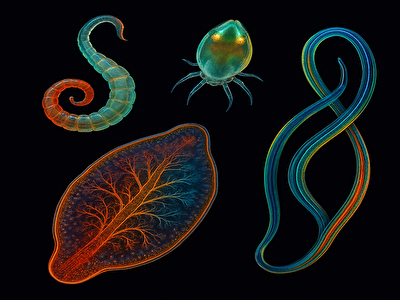

モンスターのようなビジュアルの根拠

フィクションに登場する寄生虫は、しばしばグロテスクで不気味な見た目をしています。『寄生獣』のように手が変形して刃物になったり、『エイリアン』のように体から突然生まれたりします。これは、実在の寄生虫が持つ異様な生態をもとにした“誇張”です。たとえば、ハリガネムシは宿主の体内から出てきて水の中に飛び込むという特異な行動をします。そうした奇妙な動きをアレンジしてモンスター化しているのです。リアルな昆虫や深海生物の写真を見ると、それだけでSF映画のように感じる人も多いはず。それだけ自然界には、私たちの想像を超える形や動きを持った生き物がいるのです。

なぜ寄生虫は恐怖の象徴として描かれるのか

寄生虫は、人間の「体の中に何かがいる」という本能的な恐怖を呼び起こします。自分の意思とは関係なく、体を乗っ取られる、操られるといった描写は、ゾンビや幽霊とは違ったリアルな不気味さがあります。また、病気や感染といった現実的な不安ともつながっており、単なるモンスターとは違った深い恐怖を感じさせるのです。そのため、ホラーやSF作品では昔からよく使われてきたモチーフであり、見た目だけでなく「精神的にじわじわくる怖さ」があるジャンルと言えるでしょう。

エンタメ作品における「寄生」の心理的インパクト

「寄生される」という設定は、ただの怖さだけでなく、**自分とは何か?意識とは何か?**といった哲学的なテーマにもつながります。『寄生獣』では、「人間と寄生生物の共存」や「意識の境界線」がテーマとして描かれています。このように、寄生虫をモチーフにした物語は、恐怖やスリルだけでなく、人間の本質を考えさせられる深い作品になることもあります。だからこそ、多くの人の心に残る名作が生まれているのです。

実在する寄生虫の世界はここまでスゴい!

現実に存在する“脳を操る”寄生虫

自然界には「宿主の脳を操る」とされる寄生虫が存在します。たとえば、先ほども触れたトキソプラズマ・ゴンディは、ネズミの恐怖心を鈍らせ、猫に捕まるリスクを高めます。つまり、寄生虫自身の繁殖に都合が良いように、宿主の行動を変えてしまうのです。また、ランソセファルスという寄生虫はカマキリに感染し、最終的には水中に飛び込ませて自殺させるように行動を操作します。これらは実際の研究で確認されており、フィクションとは言い切れない現実の一例です。

人体に影響を与える寄生虫の種類

人間にも影響を与える寄生虫は意外と多く、代表的なものには次のような種類があります:

| 寄生虫名 | 感染経路 | 主な症状 |

|---|---|---|

| 回虫 | 未洗浄の野菜など | 腹痛、下痢、栄養障害 |

| アニサキス | 生魚(特に寿司) | 激しい腹痛 |

| 住血吸虫 | 汚染された水 | 発熱、内臓障害 |

| 鞭虫 | 汚れた食べ物 | 下痢、貧血 |

| ギョウチュウ | 接触感染(子どもに多い) | 肛門のかゆみ |

このように、寄生虫の種類によって症状や感染経路は異なります。どれも小さな存在ですが、体の中で大きな影響を与えることがあるため、しっかり予防が必要です。

寄生虫が宿主を操作する驚きのメカニズム

寄生虫が宿主の行動を変えるメカニズムにはいくつかのパターンがあります。たとえば、神経伝達物質に作用して感情や行動を変化させるものや、ホルモンバランスを崩して行動をコントロールするものもあります。科学的な視点から見ると、まるで生物版のハッキングのような働きをしているとも言えます。人間がまだ解明しきれていない部分も多く、今後の研究によってさらに驚くような事実が発見されるかもしれません。

寄生虫の生態に迫る:中間宿主と最終宿主

多くの寄生虫は、1つの宿主ではなく、中間宿主と最終宿主を経て生きています。たとえば、牛→人間という順番で感染する場合、牛が中間宿主、人間が最終宿主です。中には3つ以上の宿主を移動する寄生虫もいて、自然界でのその「移動ルート」はとても複雑です。これは、生き残るために進化の過程で工夫された戦略です。こうした戦略を見ると、寄生虫はただの害虫ではなく、生存戦略のプロフェッショナルとも言えるでしょう。

生物の行動を変える寄生虫の実例紹介

以下は、宿主の行動を変えることで知られる有名な寄生虫たちです:

| 寄生虫 | 宿主 | 行動変化 |

|---|---|---|

| ハリガネムシ | カマキリ | 水に飛び込む |

| ランソセファルス | エビ | 鳥に食べられやすくなる |

| トキソプラズマ | ネズミ、人間 | 恐怖心の低下 |

| フィラリア | 人間 | むくみ、象皮病 |

| リーシュマニア | 人間 | 皮膚炎、内臓の腫れ |

こうした寄生虫の生態を知ると、フィクションがどこまで現実に近づいているかがよくわかります。

フィクション vs 現実:設定はどこまでリアル?

アニメ「寄生獣」のミギーに科学的根拠はある?

アニメ『寄生獣』に登場するミギーは、人間の右手に寄生し、高度な知能を持ち、目や口を自由自在に出し入れする存在です。この設定にはフィクションならではの表現が多く見られますが、一部には現実の寄生虫の生態を参考にしている点もあります。

例えば、寄生虫が宿主の中で生活環境を変化させることや、自分の安全のために宿主の行動をコントロールするという点は、現実のトキソプラズマやランソセファルスと似た部分です。ただし、ミギーのように完全に人間の手を乗っ取り、知能を持って会話をするという存在は、今の科学では完全に空想の域を出ません。脳を持たない寄生虫に高い知能があるという設定は、やはり「SF」としての魅力を高めるための演出といえるでしょう。

映画『エイリアン』のフェイスハガーは現実に近い?

映画『エイリアン』シリーズに登場するフェイスハガーは、顔に張りついて卵を産みつけ、体内から孵化して破裂するという非常に衝撃的な存在です。これもまたフィクションですが、モデルとなった生物は現実に存在します。たとえば、イモガイという海洋生物は、毒を持った針で獲物に卵を産みつける性質を持っています。

また、昆虫の世界では、寄生バチが他の昆虫の体内に卵を産みつけ、幼虫が宿主の体内を食い破って出てくることもあります。こうした生態を人間に応用して誇張することで、『エイリアン』のようなリアルで怖いクリーチャーが誕生しています。つまり、アイデアの元は自然界の寄生虫にあるのです。

宿主の脳を支配する表現はリアルか?

多くのフィクション作品では、寄生虫が宿主の「脳」を直接操作して行動や感情をコントロールする描写が見られます。これは完全な嘘ではなく、実際に存在する寄生虫の中にも、脳に影響を与えるタイプがいます。特にトキソプラズマは人間にも感染することがあり、感情や判断力にわずかに変化を与えることがあるという研究結果も出ています。

ただし、フィクションのように「完全に別人格になる」レベルで操ることはできません。脳というのは非常に複雑な器官で、ほんの少し作用するだけでもリスクが高いため、今のところ寄生虫がそこまで精密にコントロールするのは不可能と考えられています。

巨大化した寄生虫は本当に存在する?

映画やアニメでは、ときどき寄生虫が突然巨大化し、モンスターのような存在になる展開が登場します。ですが、実際の寄生虫は基本的に「小さな生物」であり、体内で生きていくためには小さくて軽いことが求められます。とはいえ、人間に感染する寄生虫の中でもっとも大きいものとして知られているのが「サナダムシ」で、長いもので10メートルを超えることもあります。

体積は細いですが、体長だけ見ると十分「巨大」ですね。このように、寄生虫が異様に長く成長する例はありますが、筋肉質で暴れるような生き物になることはありません。やはり巨大化の設定はエンタメのための誇張表現といえるでしょう。

スーパーパワーを与える寄生虫って可能?

一部の作品では、寄生虫が宿主に「特別な力」を与える描写があります。『寄生獣』の主人公・新一は、ミギーと融合したことで身体能力が向上し、反射神経が鋭くなります。これは夢のある設定ですが、現実にはそのような「強化作用」は確認されていません。ただし、寄生虫が免疫系に作用することで、アレルギー症状を抑える可能性があるという研究は存在します。

たとえば、アフリカの一部地域では寄生虫感染が多い人ほどアレルギーが少ないというデータがあります。これは、寄生虫が宿主の免疫をうまくコントロールしているためです。つまり、「パワーアップ」とは違いますが、人間の体に変化を与える力があるのは事実なのです。

実際に感染したらどうなる?寄生虫の症状と対策

人間に感染する主な寄生虫一覧

人間に感染する寄生虫は意外と多く、どれも体にさまざまな影響を及ぼします。下記の表は、日本国内や海外でよく知られる寄生虫の一部です。

| 寄生虫名 | 感染源 | 主な症状 |

|---|---|---|

| アニサキス | 生の魚介類 | 激しい腹痛 |

| エキノコックス | キツネ、犬の糞 | 肝臓や肺の障害 |

| 住血吸虫 | 汚染された水 | 血尿、腹部の腫れ |

| フィラリア | 蚊 | むくみ、リンパ障害 |

| 回虫 | 汚れた野菜 | 下痢、栄養吸収不良 |

このように、感染経路や症状はさまざまですが、共通して言えるのは「日常生活で注意していれば予防できる」ということです。特に、生魚を食べる機会が多い日本では、アニサキスへの対策が重要です。

感染経路と予防方法を正しく知ろう

寄生虫に感染する主な経路は、「口から入る」「皮膚から侵入する」「動物や虫から移される」の3つです。食べ物の場合、よく加熱された料理を選ぶこと、生野菜はしっかり洗うことが大切です。水に関しても、海外旅行では水道水に注意しましょう。また、動物とのふれあいでは、ペットの糞処理を適切に行い、手を洗う習慣を身につけることが予防になります。特に子どもや高齢者は免疫が弱いため、基本的な衛生習慣を徹底するだけでも感染リスクを大きく減らせます。

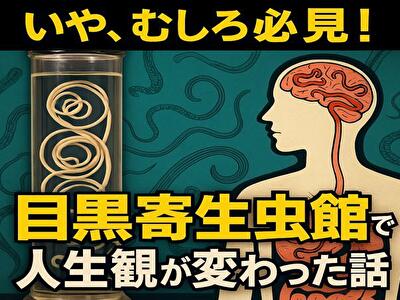

現代日本での寄生虫リスクは?

かつては日本でも多くの人が寄生虫に感染していましたが、上下水道の整備や衛生教育の発達により、感染リスクは大きく下がりました。とはいえ、アニサキスなどの食中毒レベルの寄生虫は現在も多く報告されています。特に「自分で釣った魚をさばいて食べる」「海外の屋台で生野菜を食べる」といった行動にはリスクが伴います。また、ペットを通じた感染も無視できません。猫や犬を飼っている場合、定期的な駆虫処置が大切です。つまり、現代でも「寄生虫は過去の話」ではなく、身近な存在であるという認識が必要です。

症状が出にくい「沈黙の感染者」とは?

寄生虫に感染しても、すぐに症状が出るとは限りません。中には数年、または何十年も体内に潜み、ある日突然重症化するケースもあります。こうした感染者は「沈黙の感染者」とも呼ばれ、自覚症状がないため発見が遅れることがあります。特に注意したいのは、肝臓や脳に寄生するタイプの寄生虫です。これらは日常生活に支障をきたすほどの障害を引き起こすこともあり、場合によっては命に関わることもあります。定期的な健康診断や血液検査を受け、体調に異変を感じたら早めに医療機関に相談することが大切です。

寄生虫感染から回復するための治療法

寄生虫に感染した場合、多くは**駆虫薬(くちゅうやく)**と呼ばれる薬を使って治療します。たとえば、アニサキスの場合は内視鏡で取り除くことが多く、回虫やギョウチュウには飲み薬での治療が一般的です。中には外科的な手術が必要なケースもありますが、早期発見であれば薬だけで完治することがほとんどです。また、寄生虫の種類によっては、治療後も再感染の可能性があるため、生活習慣の見直しが必要です。医師の指導を守り、正しい知識を持って治療に向き合いましょう。

フィクションとして楽しむ寄生虫の魅力と未来

寄生虫テーマの作品が人気な理由とは?

寄生虫をテーマにした作品が人気を集めるのは、人間の本能に訴えかける「不気味さ」と「知的な好奇心」の両方をくすぐるからです。「自分の体に他の生物が入り込む」という設定は、誰でも想像するだけでゾッとしますよね。その不気味さが、ホラーやSF作品としての魅力につながっています。さらに、寄生虫は現実にも存在する生物で、作品によっては実際の研究や生態がベースになっていることもあります。

そのため、視聴者はただの空想ではなく、「これ、もしかして本当にあるかも…?」というリアルな恐怖や驚きを感じるのです。また、『寄生獣』のように、哲学的なテーマや人間ドラマを深く掘り下げた作品もあり、ただ怖いだけではない「考えさせられる」ストーリーが多いのも特徴です。こうした要素が重なり、寄生虫モチーフは幅広い層から人気を集めているのです。

映像技術が作る“リアルすぎる”恐怖表現

最近の映画やアニメでは、CGや特殊メイクの技術が飛躍的に進化しており、寄生虫の描写もよりリアルに、そして恐ろしく描かれるようになっています。たとえば、映画『エイリアン』シリーズでは、生々しい質感のフェイスハガーやチェストバスター(胸を突き破る幼体)が強烈なインパクトを与えました。

これらは視覚だけでなく、音や動きにもこだわって作られており、「本当に存在するのでは?」と思わせるほどの完成度です。また、アニメ作品でも、3DCGや作画の工夫で、寄生虫の変形シーンや体の中での動きをリアルに表現することが可能になっています。こうした映像表現の進化によって、寄生虫というテーマがより深く、より恐ろしく描かれるようになり、観客の没入感も高まっているのです。

実際の研究と作品のリンクに注目!

近年では、フィクション作品と実際の科学研究が結びつくケースも増えてきています。たとえば、『寄生獣』が連載されていた当時は、寄生虫に関する知識は一般的ではありませんでしたが、作品のヒットを機に、実際の寄生虫研究に興味を持つ人も増えました。大学や研究機関でも、「寄生虫が宿主の行動を変える」というテーマに注目が集まり、テレビ番組やドキュメンタリーでも紹介されるようになっています。

さらに、科学者がフィクション作品の監修を行うことで、より現実に近い描写が可能になってきています。こうした連携により、エンタメとサイエンスが融合し、視聴者の「知りたい」という欲求を満たすことができるようになっています。今後も、作品を通して寄生虫への理解が深まる可能性は大いにあります。

教育的観点からの寄生虫アニメの価値

寄生虫というテーマは、一見するとグロテスクで避けたくなる内容かもしれませんが、実は教育的な価値も高いジャンルです。たとえば、『はたらく細胞BLACK』では、寄生虫や病気、薬の仕組みなどをアニメとしてわかりやすく紹介しており、医療や生物の世界に興味を持つきっかけになっています。

また、寄生虫が登場する作品を通じて、「衛生管理の重要性」や「感染症のリスク」について自然に学ぶことができるのも大きな利点です。学校の授業では触れにくいテーマも、アニメや漫画なら興味を持って見てもらえるため、子どもから大人まで幅広く学べる教材としても活用されています。グロテスクな表現も、知識と合わせて見れば「怖いけど面白い」と感じられるものに変わります。

寄生虫ジャンルは今後どう進化する?

寄生虫をテーマにした作品は、今後さらに多様化・進化していくと予想されます。これまでのような「ホラー」や「SF」にとどまらず、ドキュメンタリー、コメディ、ファンタジーといったジャンルにも応用されていくでしょう。たとえば、寄生虫が“共存相手”として描かれる未来社会や、寄生虫を利用した医療技術の進化をテーマにした作品など、より現実と結びついた設定が増えていくかもしれません。

また、バーチャルリアリティ(VR)やARを使った体験型の作品も登場し、寄生虫の視点で世界を旅するような学習コンテンツも考えられます。さらに、気候変動によって新たな寄生虫の出現が懸念されている今、エンタメを通じてそのリスクを伝える役割も大きくなるでしょう。つまり、寄生虫というテーマは、今後も「学び」と「楽しみ」を両立できるコンテンツとして、進化し続けるのです。

まとめ

寄生虫というテーマは、一見すると「怖い」「気持ち悪い」と感じる人も多いかもしれませんが、映画やアニメなどのフィクション作品では、恐怖の中に知的な面白さや哲学的な問いを盛り込むことで、独特の魅力を持ったジャンルになっています。特に『寄生獣』や『エイリアン』のように、現実の寄生虫の生態や科学的事実を元にしながら、誇張や想像力を加えることで、リアルとフィクションの境界を曖昧にし、私たちの想像を広げてくれます。

一方で、実際の寄生虫は現実に深刻な病気や症状を引き起こす存在でもあります。食事、衛生、動物との接触など、私たちの日常にもリスクは潜んでおり、正しい知識と対策が必要です。この記事では、寄生虫に関する「フィクション」と「現実」の違いを分かりやすく比較することで、エンタメとしての面白さと、科学的な視点の両方から寄生虫の世界を紹介しました。

これからも寄生虫をテーマにした作品は進化していくと考えられます。怖がるだけでなく、興味を持って知ることが、私たちの未来に役立つかもしれません。

コメント Comments

コメント一覧

コメントはありません。

トラックバックURL

https://komi88.site/82.html/trackback