<当サイトではアフィリエイト広告を掲載しております>

はじめに

「今度は東南アジアに行ってみようかな」「アフリカのサファリも憧れる!」そんなワクワクした気持ちで計画する海外旅行。でもちょっと待ってください。実はその旅先、思わぬ“寄生虫”のリスクが潜んでいるかもしれません。

寄生虫と聞くと、なんだか遠い存在に思えるかもしれませんが、世界を旅する人にとっては決して他人事ではない話。現地の水、生野菜、蚊、土など、身近なところに感染の原因が潜んでいます。

この記事では、旅先で出会うかもしれない寄生虫の種類や、感染を防ぐための具体的な対策、そして帰国後に注意すべき体調の変化まで、わかりやすく解説していきます。健康で楽しい旅のために、ぜひチェックしておきましょう!

世界で注意が必要な代表的な寄生虫5選

アニサキス(魚介類に潜む寄生虫)の被害と予防法

アニサキスは、主に魚介類に寄生する線虫で、日本でもよく知られている寄生虫の一つです。しかし実は、海外でも特に海に面した地域では注意が必要です。アニサキスはイカやサバ、アジ、サーモンなどに寄生しており、生で食べると人間の胃や腸に入り込み、激しい腹痛や嘔吐を引き起こすことがあります。この症状は「アニサキス症」と呼ばれます。

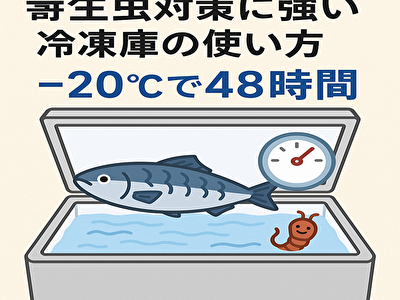

アニサキスは加熱や冷凍で死滅します。中心温度60℃以上で1分以上加熱する、または−20℃で24時間以上冷凍することで、安全に食べることができます。海外旅行中、特に寿司や刺身などの生魚を提供するお店では、衛生管理が行き届いているかを確認することが大切です。

また、スペインやペルー、韓国などの魚料理でもアニサキスのリスクが指摘されています。例えば、ペルーの代表料理「セビーチェ」は魚のマリネで非加熱です。見た目は火が通っているように感じても、寄生虫は残っている可能性があります。

自分で防ぐ方法としては、生魚は信頼できるお店でのみ食べるようにし、少しでも不安があれば加熱されたものを選ぶこと。症状が出た場合は早急に医療機関を受診することが重要です。腹痛が食後数時間で急に始まり、波のように痛みがくる場合はアニサキス症の可能性があります。

旅行先では「地元の名物=安全」と思い込まず、体調と安全を第一に行動しましょう。

アメーバ赤痢:水や生野菜が原因?感染経路と症状

アメーバ赤痢は、「赤痢アメーバ」という寄生性の原虫が原因で起こる感染症です。感染経路は主に、汚染された水や生の野菜、フルーツなどを通して口から体内に入る経口感染です。特にインド、フィリピン、ベトナム、エジプト、アフリカなどの開発途上国で感染のリスクが高いです。

アメーバ赤痢に感染すると、腹痛、下痢、発熱などの症状が数日から数週間にわたって続きます。特に血や粘液が混じった下痢が見られることがあり、時には激しい腹痛や脱水症状を引き起こすこともあります。中には無症状のまま慢性的に腸に住み続けるケースもあり、知らぬ間に他人にうつしてしまうことも。

予防の基本は、「水と食材に注意する」こと。屋台などで提供される氷入りのジュースや、生で洗っただけのサラダには注意が必要です。加熱されていない料理や水道水で洗った果物もリスクがあります。

海外では「ボトルウォーターのみ飲む」「歯磨きもミネラルウォーターを使う」などの対策が効果的。また、野菜や果物は皮をむいて食べる、もしくはよく加熱するようにしましょう。

現地で下痢が続いたり、帰国後に症状が出たりした場合は、速やかに病院を受診して検便検査を受けましょう。早期治療により重症化を防ぐことができます。

マラリア原虫:蚊から感染!旅行者が注意すべき国

マラリアは、マラリア原虫という寄生虫が蚊を介して人間に感染する病気です。特にアフリカのサハラ以南地域、インド、東南アジア、南米のアマゾン地帯などで多く見られます。マラリアに感染すると、発熱、寒気、頭痛、筋肉痛、吐き気などのインフルエンザに似た症状が現れ、重症化すると命に関わる危険もあります。

予防方法としては、「蚊に刺されない」ことが最も重要です。長袖・長ズボンの着用、虫よけスプレーの使用、蚊帳の利用などが基本となります。また、日本では処方が必要なマラリア予防薬を事前に準備しておくことも有効です。旅行先の地域によって使用すべき薬が異なるため、必ず医師に相談して計画的に準備を進めましょう。

特に注意すべき時間帯は、マラリアを媒介するハマダラカが活動する夕方から夜にかけて。屋外の活動を控えることや、宿泊施設が蚊対策をしているかも重要なポイントです。

マラリアは予防と早期治療が何より重要です。旅行中または帰国後に高熱が出た場合は、必ず医療機関で「海外渡航歴があること」を伝えましょう。早ければ数日で命を救える病気ですが、放置すると危険性が非常に高くなります。

フィラリア:熱帯地域でリスクのある寄生虫とは?

フィラリアは、熱帯や亜熱帯地域で流行している寄生虫で、主に蚊が媒介します。人間の体内に入ると、リンパ管に寄生し、感染が進むと手足や陰部が異常に腫れ上がる「象皮病(ぞうひびょう)」という重い症状を引き起こすことがあります。日本ではあまり見られませんが、南アジア、アフリカ、南アメリカなどでは現在でも多くの感染者が報告されています。

初期にはほとんど自覚症状がないため、知らぬ間に感染が進行してしまうことも。症状が出る頃には、慢性化しており、治療が難しくなる場合もあります。皮膚の腫れや違和感を感じたら、すぐに専門医に相談することが大切です。

予防はとにかく蚊に刺されないこと。長袖長ズボンの着用、蚊帳や虫除けスプレー、宿泊場所の選定などが重要です。地域によってはフィラリア予防薬の内服が推奨される場合もあるので、渡航前に医師に相談しましょう。

旅行後に脚や腕が腫れたり、発熱が続くようであればすぐに受診し、渡航歴を伝えることが診断のカギになります。早期発見・早期治療で重症化を防げます。

ギョウチュウ:子どもだけじゃない?大人も感染の可能性

ギョウチュウは日本でもかつて学校で検査されていたほど身近な寄生虫ですが、海外では今も感染のリスクがあります。ギョウチュウの卵は非常に小さく、空気中に舞いやすいため、手や衣類、寝具などを通して知らないうちに口から体内に入ってしまうことがあります。

一度体内に入ると腸内で成虫となり、夜間に肛門周囲に卵を産みつけます。そのため、強いかゆみが出るのが特徴です。かゆみのために眠れなかったり、知らない間にかき壊してしまい、さらに感染を広げる原因にもなります。

旅行先では宿泊先の清潔さや、トイレ後・食事前の手洗いが予防のカギになります。また、子ども連れの旅行では特に注意が必要です。宿泊施設で布団や枕が清潔に管理されているか、チェックすることも大切です。

ギョウチュウは駆除薬を飲むことで比較的簡単に治療できますが、家族や同行者にも感染している可能性があるため、複数人での同時治療が必要になることもあります。感染の可能性がある場合は、できるだけ早く医師に相談しましょう。

寄生虫が多い国や地域とは?危険度マップで解説

東南アジアに多い寄生虫とその理由

東南アジアは観光地として人気が高い地域ですが、同時に寄生虫感染のリスクが高い地域でもあります。特にタイ、ベトナム、カンボジア、ラオス、フィリピン、インドネシアなどでは、水や食材の衛生管理が十分でない地域も多く、アメーバ赤痢や回虫、鉤虫(こうちゅう)、広東住血線虫などの寄生虫が確認されています。

その理由の一つは、年間を通じて温暖かつ湿度が高い気候にあります。寄生虫やその媒介生物(例えば蚊やカタツムリ)が繁殖しやすく、人間がその環境にさらされやすいのです。加えて、現地では生水の使用や屋台での食事、果物や野菜の生食など、衛生リスクのある行動が多くなりがちです。

また、現地の人々が寄生虫に対してある程度の免疫を持っている場合があり、自覚症状がないまま寄生虫を保有していることもあります。そのため旅行者が同じ食事をしても、強く症状が出ることがあります。

特に注意すべきなのは、屋台や市場で提供される生の貝類や魚料理、手洗いが不十分な状況での食事、水道水で作られた氷などです。旅行先では「ローカル体験」も魅力的ですが、健康第一で慎重な選択が大切です。

旅行前にワクチンが必要な病気と違い、寄生虫感染は予防が難しいケースもあります。現地でのリスクを事前に調べ、現地滞在中の行動に反映させることがとても重要です。

アフリカ大陸で特に注意したい感染症とその背景

アフリカ大陸は寄生虫感染のリスクが非常に高い地域として知られています。特にサブサハラ以南(サハラ砂漠以南の地域)では、マラリア、住血吸虫症、フィラリア、アメーバ赤痢など、多くの寄生虫疾患が蔓延しています。

この背景には、医療インフラや上下水道の整備が十分でないこと、気候が寄生虫に適していること、教育や予防意識の低さが影響しています。また、感染の媒介となる蚊やカタツムリ、ハエなどの生物も豊富に生息しており、人々が常にそのリスクにさらされています。

特にナイジェリア、ウガンダ、ケニア、タンザニア、マリなどの国々では、住血吸虫という寄生虫により、川や湖などの水辺での感染が多く見られます。足を水に浸けるだけでも皮膚から侵入するため、水遊びや水浴びには特に注意が必要です。

また、アフリカでは蚊によって感染するマラリアが深刻です。年間数十万人以上が亡くなっており、旅行者も例外ではありません。マラリア予防薬の服用や、蚊よけ対策が極めて重要になります。

この地域を訪れる際は、必ず予防接種や薬の準備を行い、蚊帳や防虫グッズ、ボトルウォーターを持参することが推奨されます。帰国後に発熱や下痢がある場合は、アフリカ渡航歴を必ず医師に伝えてください。

南米で流行するシャーガス病とその症状

南米、とくにボリビア、アルゼンチン、パラグアイ、ブラジルなどの地域では「シャーガス病」という寄生虫感染症が問題となっています。この病気は、トリパノソーマ・クルジという原虫が原因で、「サシガメ」と呼ばれる昆虫の排泄物を通じて感染します。

シャーガス病の怖いところは、初期症状がほとんどないか、軽い風邪のような症状であるために見逃されやすく、何年も経ってから心臓や消化器官に重篤な障害を引き起こす点です。感染者の中には、心筋症や不整脈、食道や腸の拡張などが現れ、生命に関わることもあります。

サシガメは家の壁の隙間やわらぶき屋根、土壁などに生息しており、特に農村部や郊外の簡易宿泊所に多く見られます。夜間に活動し、人が寝ている間に顔や腕などを刺します。その後の排泄物が皮膚の傷や粘膜から侵入して感染するのです。

旅行者としては、こういった簡素な宿泊施設を避けること、清潔なホテルに宿泊することが基本の予防策です。また、蚊帳や虫除けを使用することで、ある程度リスクを減らすことができます。

南米に長期滞在した場合や、帰国後に不調を感じた際は、シャーガス病も念頭において医師に相談することが重要です。早期の血液検査で感染を確認でき、必要であれば治療が可能です。

温暖化で拡大中?寄生虫リスクが増す地域とは

地球温暖化は寄生虫の分布にも大きな影響を与えています。かつては熱帯地域に限定されていた寄生虫が、温暖化によって気温の高い地域が拡大することで、ヨーロッパや北アメリカ、アジアの一部でも確認されるようになっています。

たとえば、ヨーロッパでは気候変動によりマラリアを媒介する蚊が生息可能になった地域が増えています。また、日本でも「広東住血線虫」や「日本脳炎」などが再注目されており、気候の変化によって寄生虫のリスクが上がっているのです。

さらに、温暖化によって降水量が増えると、水たまりが増え、蚊やカタツムリといった媒介動物が繁殖しやすくなります。これにより、マラリア、フィラリア、住血吸虫などの感染リスクが拡大しています。

また、食品の流通が国際的になることで、輸入された食材を通じて寄生虫が他国に広がるケースも増加中です。たとえば、冷凍が不十分な魚介類を通じたアニサキス感染や、海外フルーツに付着した寄生虫卵などが問題視されています。

つまり、温暖化により「これまでは安全だった地域」が安全ではなくなる可能性があるということ。今後はどの国へ旅行する場合でも、「寄生虫リスク」が存在するという前提で、予防意識を持つことが必要です。

ヨーロッパでも安心できない寄生虫リスク

ヨーロッパは清潔で安全な印象がありますが、実は寄生虫感染のリスクがゼロではありません。特に、移民の増加や国際物流、気候変動の影響により、かつては珍しかった寄生虫疾患が増加傾向にあります。

例えば、イタリアやスペインなど南ヨーロッパでは、近年「住血吸虫症」が報告されており、温暖化により媒介動物の生息域が拡大しています。また、フランスやドイツでは移民の中にアメーバ赤痢やエキノコックスなどの寄生虫保有者が増えており、二次感染のリスクも懸念されています。

さらに、アニサキスによる被害も報告されています。ヨーロッパでも生魚を使った料理が人気になっており、寿司やカルパッチョ、セビーチェなどが観光客の間でも楽しまれていますが、衛生管理が不十分な場合には感染の可能性があるのです。

また、ペットを通じた寄生虫感染にも注意が必要です。例えばエキノコックスは、犬や猫のフンに含まれることがあり、子どもや免疫が弱い人が感染すると重症化する恐れもあります。

旅行中は「ヨーロッパだから安心」と油断せず、基本的な衛生対策(手洗い、飲食物のチェック、虫除けなど)を徹底しましょう。清潔な宿泊施設を選び、食材の取り扱いに注意することで、リスクを大きく減らすことができます。

海外旅行前にできる寄生虫対策5つ

予防接種や薬の事前準備でリスクを減らす

寄生虫による感染症の中には、予防薬や治療薬があらかじめ用意できるものがあります。特にマラリアは代表的で、旅行先によっては出発前から服用を開始する「予防内服薬」が推奨されることがあります。東南アジア、アフリカ、中南米などのマラリアリスク地域に渡航する場合は、出発の2週間前にはトラベルクリニックや感染症専門の病院で相談しておくのが理想です。

また、旅行先によっては破傷風、A型肝炎、腸チフスなどのワクチン接種も検討しましょう。これらは寄生虫とは異なりますが、同様に水や食事から感染するため、総合的な感染症対策として重要です。

事前に現地の衛生状況を調べ、どんな寄生虫や感染症のリスクがあるのかを把握しておくことも大切です。たとえば、シャーガス病の流行地域、住血吸虫の多い水辺、フィラリアの多発地域など、国ごとの注意点を知ることで、具体的な対策を立てることができます。

さらに、トラベルクリニックでは「予防薬の処方」「緊急時のための常備薬」「感染症対策のアドバイス」などをワンストップで受けられます。費用はかかりますが、安心して旅行を楽しむためには価値ある準備です。

準備の段階から「健康リスクを減らす行動」を意識することが、寄生虫から身を守る第一歩となります。

水や氷に注意!現地で避けたい飲食物

海外で最もよくある感染経路の一つが「水」です。寄生虫は目に見えないため、見た目がキレイな水でも油断できません。アメーバ赤痢やジアルジア、クリプトスポリジウムなど、多くの寄生虫が汚染された水に含まれていることがあります。

まず基本は、「水道水は飲まないこと」。東南アジアやアフリカ、中南米などでは、水道水をそのまま飲むのは非常に危険です。歯磨きやうがいもミネラルウォーターを使用し、口に入る水には徹底して気をつけましょう。

氷も見落としがちな感染源です。屋台やレストランで提供されるドリンクに氷が入っている場合、その氷が現地の水道水から作られている可能性があります。氷入りの飲み物は避け、できれば瓶や缶入りの密封された飲料を選ぶと安心です。

また、ジュースの自販機や屋台の生ジュースにも要注意。フルーツを洗った水が不衛生だったり、手洗いが不十分なスタッフによって調理されている場合があります。加熱処理された飲料や、封を開けていない飲料の選択が賢明です。

「暑いから冷たい飲み物を飲みたい」という気持ちも分かりますが、健康を守るためには冷静な判断が必要です。水は命に直結する重要なポイント。注意して損はありません。

野菜・果物の生食に潜む危険性

海外では、新鮮そうに見える野菜や果物でも、実は寄生虫のリスクがあることを忘れてはいけません。日本では水道水の衛生基準が高く、ほとんど気にせずに生野菜や果物を食べられますが、海外では状況が異なります。

例えば、アメーバ赤痢やジアルジアといった寄生虫は、人の排泄物に触れた水で洗った野菜を通じて感染します。現地では下水処理や水の殺菌が不十分な場合があり、見た目がきれいでも実は寄生虫の卵が付着していることがあります。

特に注意したいのは、屋台や市場で売られているカットフルーツ、生サラダ、ジューススタンドのスムージーなどです。観光地で人気のストリートフードでも、生のものには要注意。見た目は美味しそうでも、裏で使用された水の質や衛生状態は不明です。

最も安全なのは、「加熱された野菜料理を食べる」こと。また、果物は皮をむいて食べるタイプ(バナナ、みかん、マンゴーなど)を選び、自分で皮をむくようにしましょう。ぶどうやリンゴなど皮ごと食べるタイプは、念入りにミネラルウォーターで洗うなどの工夫が必要です。

健康を保つには「何を食べるか」だけでなく、「どう食べるか」も大事。お腹を壊さず、元気に旅行を楽しむためにも、食べ物の選び方には慎重になりましょう。

蚊対策グッズの選び方と使い方

蚊が媒介する寄生虫感染症には、マラリア、フィラリア、デング熱などがあります。これらは非常に重症化しやすく、予防が何よりも大切です。蚊に刺されないためには、正しいグッズの選び方と使い方が重要になります。

まず、虫よけスプレーはDEET(ディート)という成分が含まれているものを選びましょう。海外で売られているものの中には濃度の高いタイプもありますが、肌への刺激が強い場合もあるので、使用方法に従って使用してください。小さな子どもにはDEETの代わりにイカリジン配合の虫除けを使うと安心です。

服装も大切です。長袖・長ズボンを着用することで、皮膚の露出を減らし、蚊の接触を防ぐことができます。特に日が沈んだ後や草むら、水辺に近づくときはしっかり対策をとりましょう。

宿泊先では蚊帳の使用が効果的です。特に安宿や農村地域の宿泊施設では、蚊帳が設置されていない場合もあるため、携帯用蚊帳を持参するのもおすすめです。また、コンセントに差して使う蚊取り器や、防虫マットなども携帯しておくと安心です。

さらに、明るい色の服を選ぶこともポイント。黒やネイビーなどの濃い色は蚊を引き寄せやすいため、白やパステルカラーの服装が望ましいとされています。

蚊は「小さな敵」ですが、無対策でいると命にかかわる感染症につながります。万全の対策で旅先でも安心して過ごしましょう。

現地で体調が変?早めの医療機関受診がカギ

旅先で「なんとなく体がだるい」「お腹の調子が悪い」と感じたとき、つい様子見してしまうことはありませんか?でも、寄生虫感染の場合、初期症状が軽くても放置すると悪化する可能性があります。大事なのは、「早めに受診すること」です。

例えば、アメーバ赤痢やマラリアなどは、発症から数時間〜数日で症状が急激に進行するケースがあります。発熱、嘔吐、腹痛、下痢などがある場合は、現地のクリニックや旅行者向けの病院をすぐに受診しましょう。

特にマラリアは、早期治療によって回復が可能ですが、発見が遅れると命に関わることもあります。現地で「マラリア検査」ができる医療機関を事前に調べておくのもおすすめです。

受診時には「どの国に、いつ、どれくらい滞在していたか」を正確に伝えることが大切です。また、服用している薬やワクチンの有無も説明すると、より正確な診断につながります。

言葉の壁がある場合に備えて、「旅行者向け診療所一覧」や「医療通訳アプリ」などをスマホに入れておくと安心です。症状が出た時にあわてないよう、最低限の備えはしておきましょう。

体調の変化に敏感になることが、自分の命を守る第一歩です。無理せず、すぐに相談できる環境を整えておきましょう。

帰国後に現れる寄生虫感染のサインとは?

下痢や腹痛が続く場合の注意点

旅行から帰ってきたあとに「なんとなくお腹の調子が悪い」「下痢が治らない」という症状が続いていたら、それはただの食あたりではなく、寄生虫が原因の可能性もあります。特に、旅行先で生水や生野菜、屋台飯などを楽しんだ人は注意が必要です。

アメーバ赤痢やジアルジア、クリプトスポリジウムなどの寄生虫は、帰国後しばらくしてから腹痛や下痢、吐き気などを引き起こすことがあります。こうした症状は一見、風邪やストレス、食あたりと区別がつきにくく、自己判断で市販薬を飲んでしまう人も多いですが、それでは根本的な解決になりません。

特に「水っぽい下痢が何日も続く」「排便回数が1日に5回以上」「血や粘液が混じっている」「おならが異常に臭い」といった場合は、寄生虫感染の可能性が高まります。また、症状が一時的に治まったとしても、体内で寄生虫が生き残っていると再発のリスクもあります。

このような場合は、すぐに内科または感染症内科を受診し、「海外旅行後であること」「どこの国に行ったか」を伝えることが大切です。診察では便検査が行われることが多く、そこではじめて寄生虫感染がわかるケースもあります。

軽く考えず、体の異変を見逃さないことが、自分の健康を守る最大の対策です。旅行から戻ってきて1週間以上経っても下痢や腹痛が続く場合は、必ず専門医の診察を受けましょう。

発熱・倦怠感があるときに疑うべき病気

帰国後に「風邪かな?」と思うような発熱やだるさを感じた場合、それが寄生虫感染による症状である可能性もあります。特に、マラリアやトキソプラズマ症、住血吸虫症など、体の内部に入り込むタイプの寄生虫は、風邪とよく似た初期症状を持つことがあります。

例えばマラリアの場合、高熱、悪寒、筋肉痛、頭痛、関節痛などが現れます。まさにインフルエンザのような症状です。しかし、マラリアは治療が遅れると重症化し、命を落とすこともある怖い病気です。特にアフリカや東南アジア、南米を訪れた後に高熱が出た場合は、速やかに病院へ行き、「海外渡航歴がある」と伝えてください。

また、住血吸虫症は発熱とともに、咳や全身の倦怠感、じんましんのような皮膚症状を伴うこともあります。この病気は、感染してから数週間後に症状が出ることが多く、「もう帰ってきたし大丈夫だろう」と油断した頃に体調を崩すケースもあるのです。

一般的な病院では、渡航歴がなければ寄生虫感染を疑わないことが多いため、自己申告がとても重要です。体の異変に気づいたら、「ただの風邪」と思わず、念のため医師に相談しておくのが安心です。

皮膚に異常が出るケースとは?

帰国後にかゆみや湿疹、腫れ、赤みなどの皮膚症状が現れた場合、それは寄生虫が原因かもしれません。特に皮膚を通じて侵入するタイプの寄生虫は、皮膚に直接症状を引き起こすことがあります。

代表的なのが「皮膚爬行症(ひふはこうしょう)」と呼ばれる症状で、鉤虫の幼虫が皮膚の下を移動していくことで、赤いミミズ腫れのような跡ができ、強いかゆみを伴います。これは主に東南アジアや中南米のビーチや芝生など、動物のフンがある場所で裸足になったり寝転んだりしたときに起こる感染です。

また、「住血吸虫症」でも皮膚から感染することがあり、感染直後にじんましんやかゆみ、発赤などが現れることがあります。さらに、トキソカラ症という犬や猫の寄生虫が人間に感染すると、皮膚に結節や発疹が出ることもあります。

皮膚の異常は一見、アレルギーや虫刺されと間違えやすいですが、旅行後に突然現れた皮膚症状は寄生虫によるものかもしれません。市販のかゆみ止めなどで症状を抑え込もうとせず、なるべく早く皮膚科または感染症科に相談しましょう。

旅行中に海辺で寝転んだり、裸足で歩いた覚えがある人は特に注意が必要です。皮膚から体内に入る寄生虫は意外に多く、見逃すと慢性化することもあるため、早期発見がカギとなります。

「潜伏期間」が長い寄生虫の見分け方

寄生虫の中には、体内に入ってから症状が現れるまでに時間がかかるものがあります。これを「潜伏期間」といい、数週間から数ヶ月、さらには数年に及ぶこともあります。そのため、帰国してから時間が経ったあとに体調が悪くなっても、寄生虫感染だとは気づきにくいのです。

例えば、「エキノコックス症」はキツネや犬の寄生虫で、人間の肝臓や肺に寄生しますが、症状が出るまでに5年以上かかることもあります。また、シャーガス病も慢性的に進行するため、感染していても自覚症状がほとんどなく、長年気づかずに過ごすことが多いです。

これらの病気は、血液検査や画像診断(CT、MRIなど)でようやく判明するケースがほとんどです。旅行から帰って数か月経っても、原因不明の体調不良が続いたり、肝臓の腫れや腹部の違和感、呼吸の異常などがある場合は、渡航歴をもとに詳しく検査してもらう必要があります。

潜伏期間が長い寄生虫ほど、早期発見が難しいため、健康診断時に医師へ「過去に○○国へ行ったことがある」と伝えることがとても大切です。特に、開発途上国や農村部に長期滞在した人、屋外活動が多かった人は注意しましょう。

「もう旅行から帰って時間が経ったから大丈夫」と思わず、長期的な健康管理にも寄生虫感染の可能性を頭の片隅に入れておくことが、自分の健康を守る第一歩です。

帰国後の診察で伝えるべきポイント

寄生虫感染の早期発見には、医師に正確な情報を伝えることがとても重要です。特に一般の内科では寄生虫感染を想定していないことが多いため、自分から詳しく話さなければ適切な検査や診断につながらないことがあります。

まず、診察時に伝えるべき情報は以下の通りです:

| 伝える内容 | 具体的なポイント |

|---|---|

| 渡航先の国名 | 例:タイ、インド、ブラジル、エチオピアなど |

| 渡航期間と帰国日 | 例:2025年9月10日〜2025年9月25日 |

| 滞在場所の種類 | ホテル、ゲストハウス、村の民家など |

| 食べたもの・飲んだ水 | 生水、生野菜、屋台飯、ジューススタンドなど |

| 活動内容 | 川や湖で泳いだ、裸足で歩いた、屋外で寝たなど |

| 現在の症状 | 発熱、下痢、腹痛、倦怠感、皮膚症状など |

これらの情報をできるだけ正確に伝えることで、医師は「寄生虫の可能性がある」と判断しやすくなり、適切な便検査、血液検査、画像検査を受けることができます。

また、症状が軽い場合でも「念のため」に受診することは悪いことではありません。大人でも子どもでも、「海外旅行後の体調不良」は慎重に扱うべきサインです。特に感染症専門のクリニックや、渡航医学の知識がある病院を探して受診すると、さらに安心です。

自分の体は自分で守る意識が大切。旅行の思い出だけでなく、健康も持ち帰れるように、受診時の伝え方にも気を配りましょう。

旅行者必携!寄生虫予防の便利グッズとアプリ

スマホで使える寄生虫マップアプリとは?

近年、寄生虫や感染症の情報をリアルタイムで提供してくれるスマートフォン用アプリが増えており、海外旅行者の強い味方になっています。中でも「感染症マップアプリ」や「寄生虫リスクマップ」などは、現地のリスクを地図でわかりやすく示してくれるため、旅の計画や現地での行動に大いに役立ちます。

例えば「WHO Disease Outbreak News」や「CDC(アメリカ疾病予防管理センター)」のアプリは、世界中の感染症リスクを最新情報で更新しており、マラリア、デング熱、アメーバ赤痢などの寄生虫に関する注意喚起も含まれています。日本語対応のアプリでは「外務省 海外安全アプリ」が使いやすく、寄生虫に関する直接的な情報は少ないものの、衛生環境や感染症リスクについて把握するのに便利です。

これらのアプリでは、以下のような情報が確認できます:

- 国ごとの寄生虫感染リスクレベル

- 現地で流行している感染症の種類

- 必要な予防接種・予防薬情報

- 緊急連絡先・医療機関情報

旅行前にインストールしておけば、現地で体調に不安があった時にも素早く対処できます。オフラインで使えるマップ付きのものもあり、電波が不安定な地域でも使える点が魅力です。

安全な旅のためには、「情報のアップデート」が重要。紙のガイドブックだけに頼らず、信頼できるアプリを上手に活用しましょう。

滅菌ボトルや浄水器の活用術

海外では水道水の安全性が確保されていないことが多く、寄生虫のリスクが高まります。そこで活躍するのが「滅菌ボトル」や「携帯用浄水器」です。これらは水を安全に飲むための強力なアイテムで、旅先での衛生管理において心強い存在です。

滅菌ボトルの中には、ボトル自体にフィルターやUVライトが搭載されており、細菌や寄生虫を除去して安全な水に変えてくれるものがあります。代表的な製品に「GRAYL(グレイル)」「LARQ(ラーク)」などがあり、旅行者に人気です。

また、ストロー型の浄水器「Lifestraw(ライフストロー)」は、水源に直接差し込んで飲める手軽さが魅力。川や池の水でも、ある程度の衛生状態を保って飲むことができ、緊急時の備えとしても役立ちます。

旅行中の使い方のポイント:

- 水道水を滅菌ボトルに入れて飲料水に変換

- ジューススタンドなどで水を使っているか不明な時に活用

- ハイキングやキャンプでの水分補給に最適

また、携帯用の水消毒タブレット(ヨウ素系や塩素系)も、滅菌が不十分な地域では効果を発揮します。ただし、味やにおいが残る場合があるので注意しましょう。

「安全な水が手に入るか不安」という人は、これらのグッズを一つは持っておくと、寄生虫対策としてとても安心です。

虫よけスプレーと忌避剤の効果的な使い方

寄生虫の多くは「蚊」や「ダニ」などの虫を介して感染します。したがって、虫除けスプレーや忌避剤は旅行中の必需品です。しかし、ただ持っているだけでは効果は十分ではありません。正しい選び方と使い方がカギになります。

まず虫よけスプレーは「DEET(ディート)」または「イカリジン」という有効成分を含んだ製品を選びましょう。DEETは最も効果が高いとされており、マラリアやデング熱、フィラリアなどの媒介蚊に対して有効です。ただし肌への刺激が強いため、敏感肌や子どもには注意が必要です。

使用時のポイントは以下の通り:

- 露出している肌にまんべんなく塗布

- 3~4時間ごとに塗り直す

- 衣類の上からでも使えるタイプは服にもスプレーする

- 顔に使う場合は一度手に出してから塗布する

また、蚊だけでなく、ダニにも注意が必要です。特に草むらや森林などでは「ツツガムシ病」「ライム病」などのリスクがあるため、虫よけ成分が入った衣類スプレーや長袖・長ズボンの着用が有効です。

現地では「虫よけグッズは高価で手に入らない」こともあるため、日本であらかじめ準備して持参するのがおすすめです。薬局やアウトドア用品店で手軽に手に入るので、出発前にチェックしましょう。

胃腸薬や整腸剤の持参リスト

旅行中の体調トラブルで最も多いのが「胃腸系の不調」です。寄生虫感染による下痢や腹痛、吐き気などの症状が出たとき、手元にあると安心なのが胃腸薬や整腸剤です。特に発症初期に使うことで、重症化を防ぐことができる場合もあります。

持参すると便利な薬の例を以下にまとめます:

| 薬の種類 | 効果・用途 |

|---|---|

| 下痢止め(ロペラミド) | 緊急時の症状緩和。ただし寄生虫感染の場合は注意 |

| 整腸剤(ビオフェルミンなど) | 腸内環境を整え、軽い腹痛や下痢に対応 |

| 吐き気止め | 移動中や食あたり時に役立つ |

| 消化薬(大正漢方胃腸薬など) | 食べすぎ、胃もたれ対策 |

| 解熱鎮痛剤(カロナールなど) | 発熱・頭痛の応急対応 |

特に整腸剤は、現地の食べ物に腸が慣れない初期段階で効果を発揮します。また、感染初期にお腹を壊した時、「整腸剤を飲んで様子を見る」という対応も一つの手です。ただし、発熱を伴う場合や血便が出た場合は、速やかに医療機関を受診してください。

薬は国によって処方制度が違うため、慣れた日本の薬を持っていくのが安心です。できれば「英語の薬の名前」もメモしておき、現地でも説明しやすくしておくとベストです。

オンライン診療アプリの活用方法

海外旅行中や帰国後、「病院に行くべきか迷う」「日本語で相談したい」というときに便利なのがオンライン診療アプリです。特にコロナ禍以降、日本でも一般的になってきたこのサービスは、海外からでも使えるケースが多く、寄生虫感染の疑いがあるときにも心強い味方となります。

代表的なオンライン診療アプリには「LINEドクター」「CLINICS」「curon(クロン)」などがあり、スマホ1つで医師と相談ができます。中には、海外対応のプランや英語・日本語の両方に対応している医療機関もあるため、旅行前にインストールしておくと安心です。

使い方の一例:

- アプリで受診予約(保険適用可の場合もあり)

- スマホのカメラを使って診察を受ける

- 必要があれば処方箋を発行(日本国内に帰国後も対応)

- 医師から現地での対応アドバイスをもらえる

特に「帰国後の体調不良が気になるけど病院へ行く時間がない」といった場合や、「現地で高熱が出て不安」といった緊急時にも、オンラインで専門家に相談できるのは大きな安心です。

海外で医療機関を探すのが難しい地域や、言葉に不安がある人にとっては、まさに命綱となるサービス。スマホにアプリを入れておくだけでも心強い備えになります。

まとめ

海外旅行は新しい文化や美味しい食べ物、絶景との出会いなど、人生に彩りを与えてくれる素晴らしい体験です。しかしその裏で、「寄生虫感染」という思わぬリスクが潜んでいることを忘れてはいけません。今回の記事では、世界で注意すべき寄生虫の種類、感染しやすい地域、予防の方法、そして万が一の際の対応策までを詳しく解説してきました。

寄生虫は目に見えず、症状が現れるまでに時間がかかるものもあるため、「旅行後に健康を崩したら、まず疑ってみる」という意識が重要です。予防こそが最大の対策であり、事前の準備と現地での行動次第で感染のリスクを大きく減らすことができます。

また、帰国後も体調に変化があった際には、速やかに医療機関で相談し、必ず「渡航歴」を伝えるようにしましょう。医師が寄生虫感染を疑うかどうかは、患者からの情報に大きく依存します。

旅の思い出を「楽しい記憶」だけで終えるために、寄生虫のリスクについて正しく知り、備えておくことがとても大切です。安心・安全な旅を楽しむために、ぜひ本記事の内容を活用してみてください。

コメント Comments

コメント一覧

コメントはありません。

トラックバックURL

https://komi88.site/41.html/trackback