<当サイトではアフィリエイト広告を掲載しております>

🌱導入文

「寄生虫」と聞いて、どんなイメージが浮かびますか?

気持ち悪い、病気になる、駆除したい…そんなネガティブな印象が多いかもしれません。しかし、実は寄生虫は人類の歴史や進化、文明の発展にまで影響を与えてきた、影のキープレイヤーとも言える存在なのです。

この記事では、古代から現代、そして未来に至るまで、人類と寄生虫の知られざる関係をひも解いていきます。「ただの害虫」では終わらない、意外と深い寄生虫の世界を一緒にのぞいてみませんか?

人類の進化に影響を与えた寄生虫の存在とは?

寄生虫は敵か味方か?その定義と基本知識

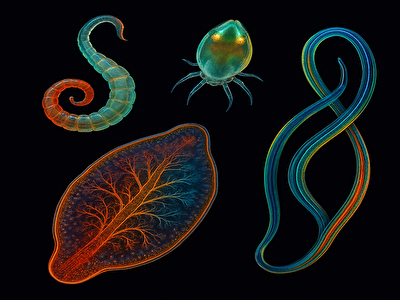

寄生虫と聞くと、私たちはすぐに「病気を引き起こすイヤな存在」というイメージを持ちがちです。しかし、実は寄生虫は地球上に何百万種も存在し、そのすべてが人間にとって悪いわけではありません。寄生虫とは、他の生物(宿主)に依存して生きる生き物のことを指します。例えば、腸内に住むサナダムシ、血液中に寄生するマラリア原虫、皮膚に感染する回虫など、多種多様な存在がいます。

寄生虫の多くは、宿主の体内に入り込んで栄養を奪いながら生きていきますが、その生存戦略は非常に巧妙で、しばしば宿主が気づかないまま長期間共存することもあります。また、ある程度のバランスで寄生関係を保つことで、宿主が死なないように進化してきたものも少なくありません。

面白いことに、近年では「寄生虫は人間にとって必要だったかもしれない」という説も浮上しています。私たち人類は、進化の過程で常に微生物や寄生虫とともに暮らしてきました。つまり、免疫系や体内の恒常性は、寄生虫との共存を前提に形成されたとも考えられるのです。このような視点に立つと、寄生虫は「ただの敵」とは言い切れない、非常に奥深い存在であることが見えてきます。

寄生虫を理解することは、単なる病気の知識にとどまらず、人間の歴史や生物としての成り立ちを知る鍵となるのです。

古代人の骨に残された寄生虫の痕跡

私たちが寄生虫と人類の関係を探る上で注目されているのが、古代の人々の骨やミイラ、遺跡から発見される寄生虫の痕跡です。実際、考古学や医学の分野では、土壌中や糞石(化石化した糞)から寄生虫の卵や痕跡を見つける研究が進んでいます。

たとえば、紀元前3000年のエジプトのミイラからは、住血吸虫の卵が発見されています。これは、ナイル川流域に住む人々が、水中に住む寄生虫に日常的に感染していたことを示しています。また、南米の古代遺跡からは、回虫や鞭虫(べんちゅう)といった腸内寄生虫の痕跡が数多く見つかっています。

これらの発見は、人類が農耕を始めて定住するようになったこと、トイレの整備が不十分だったこと、そして川や湖での生活が中心だったことなど、生活環境と感染症の強い関係を示しています。寄生虫の存在は、単に「不衛生な状態」の指標ではなく、その地域の文化や技術、食生活、さらには人の移動経路までも推測できる重要な手がかりなのです。

このように、古代人の骨や便の中から寄生虫の痕跡を探る研究は「古寄生虫学」と呼ばれ、現在でも盛んに行われています。人類の歴史の中で、寄生虫は常に私たちの影のパートナーだったのです。

寄生虫が人類の免疫系に与えた進化的影響

寄生虫と人類の関係は、単なる「感染する・される」という一方向のものではありません。実は、長い年月をかけて、寄生虫が人間の免疫系に大きな影響を与えてきたと考えられています。なぜなら、寄生虫に対抗するために、免疫系が進化したからです。

人間の免疫システムは、体に異物が入ったときにそれを感知し、排除する働きがあります。寄生虫は、その免疫反応から逃れるために様々な“擬態”や“免疫抑制物質”を身につけました。これに対抗するため、人間の体もさらに賢く進化し、複雑で強力な免疫反応を備えるようになったのです。

この“攻防の進化”の結果として、現在の私たちの免疫系が形作られているとする説もあります。たとえば、IgE(免疫グロブリンE)という抗体は、主に寄生虫に反応するためのものでした。しかし、現代ではそのIgEがアレルギー反応の原因にもなっており、逆に私たちを苦しめているケースもあります。

つまり、寄生虫との闘いは、人間の免疫系に「進化の訓練」を与えたとも言えるのです。この事実は、寄生虫が単なる厄介者ではなく、人類の生物学的な発展に貢献した側面もあることを示しています。

感染症が生んだ「選ばれし遺伝子」とは?

感染症との戦いは、ただの不運な出来事ではなく、人類の遺伝子にまで影響を及ぼしてきました。例えば、アフリカなどのマラリアが多発する地域では、「鎌状赤血球症(かまじょうせっけっきゅうしょう)」という遺伝病を持つ人々が多く見られます。実はこの病気の原因となる遺伝子は、マラリアに対して強い耐性を持つのです。

つまり、マラリアという寄生虫にさらされる環境では、「生き残る」ためにその遺伝子を持つ人が自然に多くなった、という進化の証拠です。これは「自然選択」と呼ばれるメカニズムで、環境に適応する遺伝子が生き残りやすくなるという原理です。

このように、寄生虫との戦いは、私たちの体の内部構造、特に免疫系や血液の特徴などにまで、深い影響を与えてきました。今の私たちの身体的特徴の一部は、昔の寄生虫との闘いの産物である可能性があるのです。

こうした視点から見ると、病気を「ただの不幸」として見るのではなく、「人類が環境に適応するための進化の道筋」として捉えることもできるでしょう。

衛生環境とアレルギー疾患の意外な関係

現代社会では、衛生状態がとても良くなりました。水道水は安全で、食べ物は清潔に調理され、手洗い・消毒が当たり前のように行われています。しかしその一方で、アレルギーや自己免疫疾患が急増しているというデータがあります。これを説明する一つの理論が「衛生仮説」です。

衛生仮説とは、「幼い頃に微生物や寄生虫などに触れる機会が少ないと、免疫系のバランスが崩れ、アレルギーや自己免疫病になりやすくなる」という考え方です。つまり、ある程度「汚い」環境で育った方が、免疫が適切に訓練されるというのです。

たとえば、農村で育った子どもは、都会の子どもに比べてアレルギー疾患が少ないという研究結果があります。また、発展途上国から先進国へ移住した人々が、移住先でアレルギー体質になるケースも報告されています。これは、寄生虫を含む“自然な敵”と接することが、免疫の適度な活性化につながるからだと考えられています。

このような背景から、近年では「あえて寄生虫を体内に入れる治療法(寄生虫療法)」すら研究されています。寄生虫は不快で恐ろしい存在に見えるかもしれませんが、私たちの健康と深く関わっていることを理解することが大切です。

寄生虫が文明を揺るがした歴史的エピソード

マラリアが古代ローマを衰退させた?

古代ローマ帝国の滅亡の要因としては、政治の腐敗や経済の崩壊、異民族の侵入などが挙げられますが、実は「マラリア」という寄生虫が密かにその衰退に影響を与えたという説もあります。マラリアは蚊によって媒介される病気で、感染すると高熱や倦怠感、貧血などの症状を引き起こします。これを引き起こすのが「マラリア原虫」と呼ばれる寄生虫です。

特に古代ローマの中心地だったラティウム地方は、湿地帯が広がり、マラリア蚊が発生しやすい環境にありました。考古学者たちは、この地域に住んでいた人々の骨から、慢性的な貧血や発育障害の痕跡を発見しています。これらは、繰り返しマラリアに感染していた証拠と考えられています。

さらに、マラリアが人々の健康を損ない、農作業や軍事活動に支障をきたしたことで、食料供給や軍の士気が低下し、ローマの社会システム自体が弱体化していった可能性があります。帝国が外敵に攻撃されやすくなった背景には、こうした病気の蔓延が関係していたかもしれません。

つまり、歴史の教科書では語られないもう一つの「見えない敵」が、ローマ帝国の終焉を早めたという視点は、非常に興味深いものです。病原体や寄生虫の影響が、国家の命運を左右することもあるのです。

アフリカの川で文明を止めた「住血吸虫症」

アフリカのナイル川流域やサハラ以南の地域では、「住血吸虫症(じゅうけつきゅうちゅうしょう)」という病気が長年にわたり人々を苦しめてきました。この病気を引き起こすのは「住血吸虫」という寄生虫で、淡水に生息するカタツムリを中間宿主として人間に感染します。

人間が川や湖で水浴びや洗濯をしていると、皮膚から寄生虫の幼虫が体内に侵入し、血管に住みつきます。そこから肝臓や膀胱に移動し、卵を産むことで慢性的な炎症や内臓障害を引き起こすのです。

この病気の恐ろしい点は、症状がすぐには現れず、数年かけてじわじわと健康を蝕んでいくことです。そのため、住血吸虫症が広がった地域では、生産力が低下し、労働力の確保が難しくなり、インフラの発展も阻まれました。特に農業や建設といった肉体労働が中心の文明社会では、大きなブレーキとなったのです。

実際、20世紀初頭までエジプトやスーダンでは、住血吸虫症が蔓延しており、国家的な経済発展の足かせとなっていました。現在でもWHO(世界保健機関)が警鐘を鳴らす「顧みられない熱帯病」の一つに数えられています。

病原体が川を支配することで、文明そのものを止めてしまう。まさに寄生虫が社会を左右する象徴的な事例と言えるでしょう。

ナポレオンを苦しめたシラミと発疹チフス

ヨーロッパの英雄ナポレオン・ボナパルト。彼の偉業の数々は今でも語り継がれていますが、その陰には「シラミ」が関係していたと知る人は多くありません。ナポレオン率いるフランス軍がロシア遠征に失敗した背景には、「発疹チフス」という恐ろしい感染症の流行がありました。これは、シラミが媒介する病気で、高熱・頭痛・全身の発疹などを伴い、時に死に至る感染症です。

1812年のロシア遠征では、寒さと食糧不足に加え、衛生状態の悪化によって兵士の間にシラミが大量に発生し、発疹チフスが猛威を振るいました。研究者の推定では、60万人いたナポレオン軍のうち、帰還できたのはわずか1〜2万人。多くの兵士が敵の攻撃ではなく、病気で命を落としたのです。

この歴史的事実から分かるのは、どれだけ優れた軍隊や戦略を持っていても、「目に見えない敵」である寄生虫によって全てが崩れる可能性があるということです。ナポレオンの敗北は、ヨーロッパの勢力図を大きく塗り替えるきっかけとなり、後の近代ヨーロッパの形成にも影響を与えました。

寄生虫の存在が、歴史の流れを大きく変えた典型例のひとつです。

開拓時代のアメリカ南部を襲った鉤虫

19世紀後半から20世紀初頭にかけて、アメリカ南部では「鉤虫(こうちゅう)」による感染症が深刻な社会問題となっていました。鉤虫は、感染者の便に含まれる卵が土壌で孵化し、裸足で歩く人の皮膚から侵入して腸に寄生するという特徴を持っています。腸内で血を吸うため、慢性的な貧血や発育不良を引き起こします。

この病気が最も問題になったのが、アメリカ南部の貧しい農村地域です。当時は靴を履く習慣がない家庭も多く、トイレも屋外の簡易なものが主流でした。その結果、多くの子どもや労働者が鉤虫に感染し、体力を奪われ、生産性が著しく低下しました。

さらにこの問題が明るみに出たことで、「アメリカ南部の人々は怠け者だ」といった差別的な偏見が社会に広がりました。実際には、寄生虫によって体調が悪化し、働けなくなっていたにもかかわらず、理解のない社会によって不当に評価されてしまったのです。

その後、ロックフェラー財団などの支援により、鉤虫対策としての衛生教育や下水設備の改善が進み、感染率は大きく減少しました。ここでも寄生虫が、地域社会の発展や偏見、さらには公衆衛生の向上にまで深く関わっていたことが分かります。

疫病とともに移動した植民地政策の裏側

大航海時代、ヨーロッパ諸国はアジア・アフリカ・アメリカに進出し、植民地を広げていきましたが、その裏には「寄生虫と疫病の移動」という見えざる影響がありました。ヨーロッパから新大陸に持ち込まれた天然痘、麻疹、腸チフス、マラリアなどの病気は、現地の先住民に甚大な被害を与えました。

たとえば、アメリカ大陸において、先住民の人口の90%近くが感染症によって死亡したという推定もあるほどです。免疫を持っていなかった人々にとって、外来の病原体は圧倒的な脅威だったのです。これによって、植民地支配が容易になり、土地の支配構造が一気に変わっていきました。

一方で、熱帯地方に進出したヨーロッパ人は、現地に存在するマラリアや住血吸虫などの寄生虫によって逆に苦しめられました。これにより、白人の入植が困難となり、「病気の壁」が植民地経営の障害となった事例も多くあります。

つまり、寄生虫と疫病の存在は、地理的・経済的な植民地政策の成否を大きく左右する要因であり、世界史の裏側にはいつも「病原体」が密かに影響していたのです。

医学の発展と寄生虫研究の知られざるドラマ

顕微鏡の発明とともに見えてきた新世界

17世紀、オランダのアントニ・ファン・レーウェンフックが開発した単式顕微鏡によって、人類は初めて肉眼では見えない世界と出会いました。彼が最初に観察したのは、池の水や歯垢などに存在する「微小な生き物たち」でした。今で言う原生生物や細菌、そして寄生虫です。

顕微鏡の発明は、医学にとって革命的な出来事でした。それまで病気の原因は「悪い空気(ミアズマ)」や「神の怒り」などと考えられていましたが、目に見える形で「病原体」の存在が確認されたことで、科学的な病因論が一気に進展します。とりわけ、血液や排泄物に寄生する微小な生物を観察できるようになったことで、多くの寄生虫疾患が特定されるようになりました。

マラリア原虫の発見(1880年)はその代表例で、フランスの医師シャルル・ルイ・アルフォンス・ラヴランが顕微鏡で観察し、マラリアが寄生虫によって引き起こされることを突き止めました。これを皮切りに、数多くの寄生虫が次々と同定されていきます。

顕微鏡がもたらしたのは、単なる“観察”ではなく、「見えない敵に科学で立ち向かう」という人類の新たな戦い方でした。これにより、寄生虫学という分野が確立し、医学は感染症対策という新たな武器を手に入れたのです。

ノーベル賞に輝いた寄生虫研究者たち

寄生虫に関する研究は、私たちの命を救う発見をもたらしてきました。そして、その功績が認められ、ノーベル賞という栄誉に輝いた研究者たちもいます。

代表的なのが、2015年にノーベル生理学・医学賞を受賞した3人の科学者です。彼らは「寄生虫感染症に対する革新的な治療法の発見」で評価されました。中国の屠呦呦(トゥ・ヨウヨウ)氏は、漢方薬の中からマラリア治療薬「アルテミシニン」を抽出し、アフリカやアジアの無数の命を救いました。一方、ウィリアム・キャンベル氏と大村智氏は、フィラリア症などの治療薬「イベルメクチン」を発見し、これもまた何百万人という人々を病苦から解放しました。

特に日本人である大村智氏の功績は、日本国内でも大きな話題となりました。彼が発見した微生物由来の化合物が、世界中の寄生虫病の治療に革命を起こしたのです。現在でもイベルメクチンは熱帯地方の多くの寄生虫感染症に使用されています。

こうした研究者たちの情熱と地道な努力が、かつて「不治の病」とされていた寄生虫病に希望をもたらしました。寄生虫との戦いは、科学の力によって次々と道を切り開いてきたのです。

現代でも使われる「天然の寄生虫駆除法」

近代医学の進歩によって、寄生虫の治療には合成薬が主に使われるようになりましたが、実は現在でも「天然の寄生虫駆除法」が世界各地で利用されています。特に植物やハーブを使った伝統療法は、長い歴史の中で受け継がれてきた知恵の集積とも言えます。

たとえば、アフリカや中南米では「ニーム」や「パパイヤの種」が虫下しとして用いられることがあります。パパイヤの種に含まれる酵素「パパイン」には、寄生虫の外殻を分解する効果があるとされ、民間療法として根強い人気があります。

また、中国では昔から漢方薬の一部として使用されていた「青蒿(せいこう)」が、前述のマラリア治療薬「アルテミシニン」の原料となったことでも注目されました。インドのアーユルヴェーダでは、ニガヨモギ(アルテミシア)やクローブなどが駆虫効果を持つとされています。

これらの天然素材には副作用が少ないというメリットもあり、特に薬へのアクセスが難しい地域では貴重な治療手段となっています。現代医学と伝統療法の融合は、寄生虫対策においても有効なアプローチとして注目されています。

医学における寄生虫の再評価とは?

かつては「排除すべき害虫」としてのみ見られていた寄生虫ですが、近年ではその存在を見直す動きが医学界で高まっています。特に注目されているのが、免疫系の過剰反応を抑える「免疫調節作用」です。

ある研究では、特定の寄生虫に感染している人は、アレルギー症状や自己免疫疾患が少ないことが報告されています。これは、寄生虫が宿主の免疫システムに適応し、自らにとって有利な環境を維持しようとする中で、過剰な免疫反応を抑える分子を分泌しているためです。

この性質を逆手に取り、「寄生虫を使った治療法(寄生虫療法)」が欧米を中心に研究されています。たとえば、自己免疫疾患の一種である潰瘍性大腸炎やクローン病の治療として、豚の鞭虫(べんちゅう)の卵を服用する臨床試験が行われています。寄生虫が腸内環境を調整し、症状を緩和する可能性があるからです。

もちろん、すべての寄生虫が無害なわけではありませんし、実用化には多くの課題もあります。しかし、寄生虫を「利用する」時代が訪れていることは間違いなく、医学の進化とともに、寄生虫の立ち位置も変化しつつあるのです。

わざと寄生される?治療としての寄生虫療法

「寄生虫にわざと感染する」というと、思わず眉をひそめたくなるかもしれませんが、これは実際に欧米を中心に研究が進められている治療法のひとつです。前述の通り、「寄生虫療法(Helminthic Therapy)」は自己免疫疾患やアレルギー、炎症性腸疾患などの改善を目的に行われています。

なぜ寄生虫が治療になるのか。それは、寄生虫が免疫システムを適度に“鈍感”にする働きを持っているからです。現代人は清潔な環境に囲まれ、免疫が過敏に反応しやすくなっています。この結果、花粉症やアトピー性皮膚炎、自己免疫疾患が増加していると考えられています。

この背景から、特に安全性の高い種類の寄生虫(例:豚の鞭虫など)を人為的に体内に取り込むことで、免疫反応をコントロールしようとするのがこの療法です。臨床試験では、特定の患者に症状の改善が見られたという報告もあり、希望をもたらす治療法として注目を集めています。

ただし、寄生虫療法にはまだ未解明な部分も多く、すべての人に適用できるわけではありません。信頼できる医療機関のもとで、安全性や倫理性に配慮して行う必要があります。

それでも「人間は、かつての敵を医療の味方にできるのか?」という視点は、今後の医学の大きなテーマのひとつになっていくことでしょう。

現代人と寄生虫の複雑な共存関係

「清潔すぎる社会」が引き起こす免疫異常

現代の都市生活は、手洗い、消毒、除菌と「清潔」を極端に重視する傾向にあります。確かに、病原体の感染を防ぐという意味では非常に効果的ですが、その一方で、「清潔すぎる」ことが私たちの免疫システムに悪影響を与えているという声もあります。

この現象を説明する理論が「衛生仮説」です。簡単に言えば、幼少期にある程度の細菌や寄生虫に触れずに育った子どもは、免疫システムがうまく発達せず、アレルギーや自己免疫疾患にかかりやすくなる、というものです。

たとえば、都市部で育った子どもと、農村部で育った子どもを比較すると、農村部の方がアレルギーの発症率が低いという調査結果があります。これは、土壌中の微生物や家畜との接触、腸内環境の多様性が影響していると考えられています。

また、近年では過度な除菌が常在菌のバランスを崩し、腸内フローラ(腸内細菌叢)の多様性が失われることで、免疫力の低下や慢性疾患のリスクが高まるという懸念もあります。寄生虫はその「自然な微生物環境」の一部だったのです。

もちろん、感染症予防のための衛生習慣は重要ですが、同時に「自然とのほどよい接触」も私たちの健康に不可欠なのかもしれません。

ペットや食品を通して身近に潜む寄生虫たち

「寄生虫」と聞くと、熱帯の未開のジャングルや遠い異国の話だと思いがちですが、実は私たちの身近な生活の中にも多くの寄生虫が潜んでいます。特に、ペットや食品を通じて感染するケースは、現代でも油断できません。

例えば、犬や猫に寄生する「トキソプラズマ」や「回虫」は、人間にも感染することがあります。トキソプラズマは特に妊婦が感染すると、胎児に影響を与える可能性があるため注意が必要です。また、回虫はペットの糞便を通して土壌に広がり、子どもが砂場で遊ぶことで感染することもあります。

食品からの感染で有名なのは、「アニサキス」です。これは魚介類に寄生する線虫で、刺身や寿司などの生食によって感染し、激しい腹痛を引き起こします。また、豚肉や野生動物の肉に含まれる「旋毛虫(せんもうちゅう)」も、適切に加熱しないことで感染する可能性があります。

こうした寄生虫から身を守るためには、**「手洗い・加熱・冷凍」**が基本です。特に肉や魚を調理する際は中心までしっかり火を通し、生で食べる場合は信頼できる店舗のものを選ぶことが重要です。

つまり、現代の私たちも依然として寄生虫のリスクと隣り合わせに生きており、「寄生虫は過去の問題」ではないことを理解しておく必要があります。

寄生虫と心の健康の不思議な関係

近年、寄生虫と「心の健康」に関する研究が注目されています。その中でも特に話題となっているのが、「トキソプラズマ」と人間の行動・精神状態との関係です。トキソプラズマは、猫を最終宿主とする原虫で、ヒトにも感染することがあります。

一部の研究では、トキソプラズマに感染した人はリスクを取りやすくなったり、反社会的行動の傾向が高まったりする可能性があると報告されています。また、精神疾患のひとつである統合失調症との関連性を示唆する研究もあります。

さらに面白いのは、動物に感染した場合の行動変化です。たとえば、トキソプラズマに感染したネズミは、天敵である猫の尿のにおいに惹かれるようになるという研究があります。これは、寄生虫が宿主の脳を操作し、自分が繁殖できる環境(=猫の体内)へと誘導していると考えられています。

こうした例から、「寄生虫はただ体に悪さをする存在ではなく、行動や性格にまで影響を与える可能性がある」という視点が注目されています。もちろん、まだ多くの研究が必要ですが、私たちの心や性格にまで寄生虫が関わっているとすれば、想像以上に“共存”の意味は深いと言えるでしょう。

発展途上国に学ぶ「寄生虫との付き合い方」

先進国では寄生虫を「撲滅すべきもの」として捉える傾向が強いですが、発展途上国では「共に暮らす」ことが現実です。しかしその中でも、彼らなりの知恵や工夫によって、うまく付き合っている例も少なくありません。

例えば、アフリカやアジアの農村地域では、伝統的な薬草や民間療法が長年にわたって受け継がれ、寄生虫症の対処法として利用されています。また、学校教育の中で「寄生虫に感染しない生活習慣」を教えるプログラムが行われている国もあります。

さらに、国際機関と連携した「一斉駆虫プログラム(Mass Deworming Program)」では、定期的に子どもたちへ駆虫薬を配布することで、大規模な寄生虫感染を予防しています。特にフィラリアや鉤虫などの感染症対策において、この取り組みは大きな成果を上げています。

一方で、寄生虫の感染リスクがある生活を送っていても、都市部と比べてアレルギーや自己免疫疾患の発症率が低いというデータもあります。このことは、衛生と免疫の関係に一石を投じるものです。

発展途上国の取り組みから学べるのは、「寄生虫を完全に排除することが最善ではないかもしれない」という視点です。共存の知恵と公衆衛生のバランスを取ることが、これからの課題になるでしょう。

世界の寄生虫マップと日本の現状

かつて寄生虫大国とも言われた日本も、上下水道の整備や食品衛生の向上によって、寄生虫症の多くは過去の病気となりつつあります。しかし、それでもまだ完全にゼロではありません。

現代の日本で注意が必要なのは、「アニサキス症」や「エキノコックス症」、「トキソプラズマ症」などです。特に北海道ではキツネから感染するエキノコックス症が問題となっており、野山で採った山菜や水の取り扱いには細心の注意が必要です。

また、世界の視点で見ると、アフリカ・南アジア・中南米では、マラリア、フィラリア、住血吸虫などの感染率が依然として高く、日常的に命の危険にさらされている人々が多数存在します。以下の表は、主要な寄生虫症の感染地域をまとめたものです。

| 寄生虫症 | 主な感染地域 | 備考 |

|---|---|---|

| マラリア | アフリカ・南アジア | 子どもの死亡原因の上位 |

| フィラリア症 | 熱帯アジア・中南米 | 寄生により象皮症などを引き起こす |

| 住血吸虫症 | アフリカ・中東・東南アジア | 水辺の活動で感染 |

| アニサキス症 | 日本・韓国・南米沿岸部 | 魚介類の生食に注意 |

| エキノコックス症 | 日本(北海道)・中央アジア | キツネ・犬が媒介 |

このように、日本に住んでいても、寄生虫のリスクはゼロではなく、グローバルな移動や食の多様化によって再び脅威となりうるのです。

未来の医療と寄生虫の可能性

寄生虫からヒントを得た新薬の研究

私たちは長らく寄生虫を「駆除の対象」として扱ってきましたが、近年の医療研究では、むしろ「寄生虫の力を利用する」という逆転の発想が注目されています。実は、寄生虫は人間の免疫システムに介入し、炎症やアレルギー反応を抑える働きを持っていることが明らかになってきたのです。

この作用に着目して、寄生虫が分泌する物質をもとにした新薬の開発が進められています。たとえば、ある鞭虫が出す「ES-62」というタンパク質は、自己免疫疾患や喘息、関節リウマチなどに効果があるとされ、動物実験でも症状の軽減が確認されました。

このような寄生虫由来の分子は、従来の薬とは異なる作用機序を持ち、副作用が少ない点でも大きな期待が寄せられています。従来の治療薬が効かない難病や、薬剤耐性が進んだ感染症などへの新しいアプローチとして、寄生虫が鍵を握るかもしれません。

「敵から学ぶ」という視点で進められるこれらの研究は、未来の医療に大きな可能性を秘めています。寄生虫は、単なる害虫ではなく、人類の進化と健康を支える“生物資源”になりつつあるのです。

遺伝子編集と寄生虫制御の最前線

CRISPR-Cas9などの遺伝子編集技術の登場により、医療や生物学の研究はかつてないスピードで進化しています。そしてこの技術は、寄生虫の研究や制御にも革命をもたらしています。

たとえば、マラリアを媒介するハマダラカの遺伝子を操作し、「マラリア原虫を運べない蚊」を作る研究が進行中です。これは「遺伝子ドライブ」という手法を使って、特定の遺伝子を自然界に広めるというもの。理論上は、マラリア感染を劇的に減少させる可能性があります。

また、寄生虫自身の遺伝子を解析・編集することで、薬剤耐性の仕組みを解明したり、新しい駆除薬を開発する手がかりを得る研究も進んでいます。こうしたアプローチにより、「予防から根絶」へとシフトできる日が来るかもしれません。

ただし、遺伝子操作には倫理的な課題もつきものです。生態系への影響や、予期せぬ突然変異などのリスクも考慮する必要があります。しかし、それでも寄生虫を制御するための遺伝子研究は、人類の未来に向けた非常に大きな可能性を秘めています。

ワクチン開発の難しさと可能性

ウイルスや細菌に対するワクチンは多く開発されてきましたが、寄生虫に対するワクチン開発は思った以上に困難です。その理由の一つが、寄生虫の“複雑さ”にあります。彼らは数多くのライフステージ(卵、幼虫、成虫など)を持ち、それぞれの段階で違う表面タンパク質を持っているため、免疫システムが完全に対応しにくいのです。

また、寄生虫は宿主の免疫系を巧みに回避する能力も持っています。たとえば、マラリア原虫は赤血球の中に隠れたり、自己を「擬態」して免疫細胞に見つからないようにする戦略を持っています。

それでも近年、マラリアに対するワクチン「RTS,S/AS01(通称モスキリックス)」が開発され、アフリカでの使用が始まりました。完全な予防は難しいものの、重症化のリスクを下げることが可能です。これは寄生虫ワクチンとして世界初の成功例であり、今後の道を切り開くものとなるでしょう。

将来的には、複数の寄生虫に対応できる「マルチターゲット型ワクチン」や、RNAワクチン技術を応用した新型の寄生虫ワクチンが開発される可能性もあります。課題は多いものの、その先には寄生虫による病気に苦しむ何億人もの人々を救う希望があります。

AIとビッグデータが解き明かす寄生虫の行動

AI(人工知能)やビッグデータの活用は、寄生虫研究の分野にも新たな風を吹き込んでいます。これまで経験や勘に頼っていた診断や感染経路の分析が、データドリブンでより正確・効率的に行えるようになってきました。

たとえば、画像認識AIを活用して、糞便検査の顕微鏡画像から自動的に寄生虫の卵を判別する技術が開発されています。これにより、医療資源の乏しい地域でも、迅速かつ正確な診断が可能になります。

また、地理情報システム(GIS)とビッグデータを組み合わせて、感染の拡大傾向やリスク地域を可視化し、予防策を事前に講じることができるようになりました。気候変動や都市化の進展によって、寄生虫の分布は変化しているため、こうしたデータ解析は今後ますます重要になります。

さらに、AIは寄生虫のゲノム解析や薬剤耐性の予測にも応用されています。膨大なデータを処理し、有効な治療ターゲットを発見する手助けをすることで、これまで不可能だったアプローチが可能になってきているのです。

科学技術の進歩が、寄生虫との新たな共存戦略を切り開こうとしています。

寄生虫は人類の未来を救うかもしれない?

かつては忌み嫌われ、可能な限り遠ざけられてきた寄生虫。しかし、今やその存在は、医療、免疫学、生態系保全、バイオテクノロジーなど多くの分野において、「希望の鍵」として見直され始めています。

寄生虫が持つ免疫調節機能は、アレルギーや自己免疫疾患の治療に役立ちますし、その遺伝子や分泌物から新たな薬のヒントを得ることもできます。また、彼らの進化や生存戦略を理解することは、人間自身の進化のルーツを知る手がかりにもなるのです。

さらに、寄生虫との関係を見直すことで、「自然との調和的な共存」という視点が生まれます。私たちが「清潔すぎる」社会で失ってきたものを、寄生虫という存在が思い出させてくれるのかもしれません。

今後の科学と技術が進化する中で、寄生虫は「未来の敵」ではなく「未来の味方」として、人類の健康と進化を支える存在になっていく可能性があります。

📝まとめ

寄生虫と聞くと「気持ち悪い」「病気をもたらす」などのマイナスイメージが強いかもしれません。しかし、本記事でご紹介してきた通り、寄生虫は人類の歴史や進化、免疫、さらには文明そのものに深く関わってきた存在です。

古代ローマを衰退させたマラリア、ナポレオン軍を壊滅に追いやった発疹チフス、現代のアレルギーや自己免疫疾患と寄生虫の不思議な関係など、見えない小さな生物が私たちの暮らしに与えている影響は想像以上に大きなものです。

また、近年の研究では寄生虫の持つ生理機能や免疫調整能力を応用した医療が注目されており、かつての「敵」が未来の「治療薬」になる可能性も示されています。遺伝子編集、AI、天然成分による薬開発など、科学と寄生虫の融合は今まさに大きな転換期を迎えています。

寄生虫は単なる病気の原因ではありません。私たちが人間としてどう生きてきたのか、そしてこれからどう生きるべきかを考える上で、重要なヒントを与えてくれる存在なのです。

コメント Comments

コメント一覧

コメントはありません。

トラックバックURL

https://komi88.site/65.html/trackback