<当サイトではアフィリエイト広告を掲載しております>

はじめに

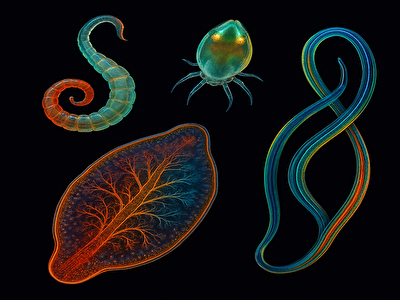

「寄生虫」と聞いて、あなたはどんなイメージを持ちますか?グロテスク、怖い、病気をもたらす…そんなマイナスの印象が強いかもしれません。でも実は、寄生虫の中には思わず見とれてしまうほど“美しい姿”をしたものも存在するんです。透明な体、輝く色、緻密な構造――まるでアート作品のような寄生虫たちの世界を覗いてみませんか?この記事では、そんな「見た目が美しすぎる寄生虫たち」の驚きと魅力を、やさしく丁寧に解説します!

不気味なのに魅了される!「美しい寄生虫」とは?

寄生虫=グロいはもう古い?

寄生虫と聞くと、どんなイメージを持つでしょうか?多くの人が「気持ち悪い」「怖い」「不潔そう」といったネガティブな印象を持つと思います。でも、近年そのイメージは少しずつ変わってきています。実は、寄生虫の中には、見た目がとても美しいものがいるのです。

宝石のようにキラキラ光るもの、透き通った羽を持つもの、幾何学的で芸術作品のような形をしたものなど、思わず「本当にこれが寄生虫?」と驚いてしまうような姿をしています。寄生虫にも、美しさという価値があるんです。

科学者や写真家の中には、寄生虫の美しさに魅せられて研究や撮影をしている人も多くいます。InstagramやYouTubeなどで話題になることもあり、「見た目がきれいな寄生虫」という新しいジャンルが生まれつつあります。

つまり、「寄生虫=グロテスク」という常識は、もう古いのかもしれません。知れば知るほど奥が深く、美的な視点からも楽しめるのが、最近の寄生虫観なのです。

昆虫や生物に寄生する姿が芸術的

寄生虫が宿主に取りついている姿を観察すると、自然が作り出したデザインに驚かされることがあります。たとえば、昆虫の体にぴったりと吸着していたり、まるで一体化しているかのように同化している寄生虫もいます。

特に「エメラルドゴキブリバチ」は、ゴキブリに寄生することで有名ですが、その姿はまるでジュエリーのような緑色。寄生している姿が、どこか神秘的で芸術的にすら見えてしまいます。

このように、寄生という行為そのものもまた、生命の戦略であり、そこには自然の美しさや完成されたデザインがあるのです。

寄生される側はたまったものではありませんが、第三者の視点で観察してみると、あまりに完璧な生存戦略に「美」を感じてしまうこともあるのです。

自然が作り出した驚きのデザイン

私たちが普段目にする「美しいもの」は、人間の手でデザインされたものが多いですよね。しかし、寄生虫の世界には、自然が作ったとは思えないような構造や模様があります。

たとえば、ある寄生虫は体に規則的な模様を持ち、まるでモダンアートのよう。あるいは、寄生に特化した体の形は、まさに機能美そのものです。

美しさとは、「整った形」「調和」「複雑さの中の秩序」などが感じられるときに人間が感じる感覚です。寄生虫も、自然界で生き抜くために進化した結果、偶然にも私たちの美的感覚にマッチした姿になっているのかもしれません。

フォトジェニックな寄生虫たち

近年では、顕微鏡やマクロレンズを使って寄生虫を撮影する写真家が増えており、美しい寄生虫の姿がSNSで注目を集めています。

例えば、ガラス細工のような透明な体を持つ「トリパノソーマ」や、鮮やかなブルーに輝く海洋性寄生虫などは、一見するとアート作品のよう。光の加減によって七色に変化する色彩もフォトジェニックです。

フォトコンテストで受賞するような寄生虫の写真も存在し、「見た目のインパクト」という面では、動物や花に負けない魅力があるのです。

なぜ美しいと感じてしまうのか?

では、なぜ私たちは寄生虫を「美しい」と感じるのでしょうか?その理由のひとつは、「ギャップ」にあります。グロテスクで嫌悪の対象だったものが、意外にも繊細で美しい姿をしていると、驚きと共に美的感覚が刺激されます。

また、私たちの目は、左右対称や滑らかな曲線、複雑なパターンに対して美しさを感じるようにできています。寄生虫の多くは、進化の過程で非常に洗練された形状を持つようになっていて、それが本能的に「美しい」と感じられるのです。

人間の価値観を少し外して観察してみると、寄生虫の世界には、私たちが普段気づかない「自然美」がたくさん隠れています。

美しい寄生虫たち5選:目を疑う幻想的ビジュアル

宝石のような色を持つ「マンソン裂頭条虫」

「マンソン裂頭条虫(れっとうじょうちゅう)」は、タニシなどを経由して哺乳類に感染する寄生虫ですが、幼虫の姿がとても美しいことで知られています。透き通った体に、虹色に光る内臓器官が見えることもあり、まるで宝石のよう。

この寄生虫の幼虫は、水中でキラキラと輝いて見えるため、研究者の間では「水中のジュエリー」とも呼ばれています。特に顕微鏡で観察すると、繊細な色彩と構造に驚かされます。

ただし、もちろん感染すると体には害があります。美しい見た目とは裏腹に、寄生された生物にとっては命取りになることも。そのギャップがまた、この寄生虫の魅力でもあるのです。

エメラルドに光る「エメラルドゴキブリバチ」

「エメラルドゴキブリバチ」は、名前の通りエメラルドのように輝く美しい体を持つ寄生バチの一種です。その姿はまるでジュエリーのようで、光に当たると金属のような緑色の光沢を放ちます。一見するとアクセサリーのように美しい昆虫ですが、実はとても巧妙で残酷な寄生の方法を持っていることで有名です。

このハチは、自分の幼虫のためにゴキブリを“生きたまま”のエサとして利用します。まず、ゴキブリに正確に針を刺し、神経を麻痺させて動けなくさせます。その後、巣に連れ帰り、体内に卵を産みつけるのです。卵からかえった幼虫は、まだ生きているゴキブリの体を食べながら成長していきます。

このように、エメラルドゴキブリバチは見た目の美しさと、内に秘めた生態の恐ろしさという両極端な側面を持ち合わせています。まさに「美しさと残酷さが同居する」自然の神秘です。

その見た目のインパクトから、自然写真家や昆虫研究者の間では非常に人気があり、博物館などで標本として展示されることもあります。「美しい寄生虫」を語るうえで、絶対に外せない存在といえるでしょう。

まるでレース模様「トリパノソーマ」

「トリパノソーマ」は、顕微鏡でしか見えないほど小さな寄生虫ですが、その繊細で優雅な姿に多くの研究者が魅了されています。細長くてうねるような形状の体は、まるでレースのような模様を描きながら動くのです。

この寄生虫は、ヒトに「アフリカ睡眠病」を引き起こすことで知られていますが、病気の原因とは思えないほど、形態的には美しい構造をしています。細胞の外周を取り巻くように一本の鞭毛(べんもう)を持ち、まるでリボンがゆらめくように動く様子は、とても幻想的です。

トリパノソーマの構造は、非常に複雑でありながらバランスが取れていて、まさに自然が生んだ芸術品。特に電子顕微鏡で拡大された画像では、その美しさが際立ちます。科学雑誌や教育資料などでも「顕微鏡の中の芸術作品」として取り上げられることもあります。

見た目の魅力だけでなく、その巧妙な感染戦略や、免疫から逃れるメカニズムなども研究の対象となっており、まさに「知的で美しい寄生虫」といえるでしょう。

不思議な形と色の「アカントケファラ類」

「アカントケファラ類(有鉤虫類)」は、体にトゲのある吻(ふん)を持つ寄生虫で、そのユニークな見た目が注目されています。吻とは、宿主の体に突き刺してしっかりと固定するための器官で、まるで槍のように見えるのが特徴です。

体は半透明で、色は乳白色からオレンジ、赤、ピンクなどさまざま。中にはキラキラとした模様や網目状のデザインを持つ種類もあり、一見すると幻想的で繊細な工芸品のようにも見えます。

アカントケファラ類は主に昆虫や魚に寄生します。例えば、水生昆虫に取りついて、その昆虫が鳥などに食べられると、次の宿主である鳥の体内に移動するという、巧妙なライフサイクルを持っています。このように、見た目の美しさだけでなく、生き残りのために進化した戦略もとても興味深いのです。

また、学術的な観点からも非常に貴重な存在で、生態系における位置づけや進化の研究において重要なカギを握っている寄生虫でもあります。デザイン性の高いその姿は、自然界の中で偶然生まれたとは思えないほど整っており、まさに“美しい戦士”といえる存在です。

神秘的な海の寄生虫「シンビオン」

「シンビオン」は、海洋性の寄生虫の中でも特に謎が多く、美しいとされる種類です。特に深海に生息するものの中には、光を反射する体や、透き通るような構造を持つものもあり、SF映画に登場しそうな幻想的なビジュアルが話題を呼んでいます。

ある種類のシンビオンは、クラゲやイカの体内に寄生し、まるでその体の一部になってしまったかのように共生することもあります。その姿は、どこまでが宿主でどこからが寄生虫なのかわからないほど自然で、美しさと神秘性を兼ね備えています。

また、海の中という特殊な環境下で生きているため、他の寄生虫とは異なる進化を遂げています。光を利用した擬態や、化学的な信号で宿主と意思疎通するようなメカニズムもあるとされており、研究者たちの間では「未知なるフロンティア」として注目を集めています。

海という広大な世界にひっそりと生きる、美しくも奇妙なシンビオンたち。これまでの「寄生虫=陸上の生き物」というイメージを大きく覆す存在であり、美しさの概念を広げてくれる存在でもあります。

宿主を操る驚きの能力

寄生虫の中には、単に体内に住みつくだけではなく、宿主の行動をコントロールするものが存在します。これを「行動操作型寄生」と呼び、科学者たちも長年その仕組みを研究してきました。見た目は美しいけれど、実はとても恐ろしい能力を持っている、というギャップが寄生虫の魅力でもあります。

有名な例が「ロイコクロリディウム」という寄生虫。カタツムリの触角に入り込み、触角をまるでミミズのように脈打たせて、鳥に食べられやすくします。これにより寄生虫は、鳥の体内に移動して繁殖を進めることができるのです。カタツムリの意思とは無関係に、完全に“乗っ取られている”状態です。

また、先に紹介した「エメラルドゴキブリバチ」も、ゴキブリの脳に針を刺して逃げる能力を奪い、まるでゾンビのように歩かせて巣に連れていきます。寄生虫がここまで高度な操作を行えるというのは驚きであり、同時に人間の脳科学や神経研究にも応用が期待されています。

美しい外見の裏には、宿主を自在に操る“悪魔のような知恵”が隠されていることを知ると、寄生虫という存在に対する見方が変わってくるかもしれません。

美しさと恐怖が共存するメカニズム

美しさと恐怖――一見相反するように見えるこの2つの要素が、寄生虫には共存しています。特に注目すべきは、**生き延びるために進化した結果としての“美しさ”**です。自然界では、生存に有利な特徴が進化によって選ばれてきました。寄生虫の持つ艶やかな色、洗練された形、透明な体なども、ただの偶然ではなく意味があります。

たとえば、透明な体は宿主や外敵に見つかりにくくする効果があり、鮮やかな色は逆に「毒がある」と思わせることで攻撃を避ける“擬態”の役割を果たすこともあります。つまり、寄生虫の“美しい姿”は、それぞれが生きるための機能を果たしているのです。

さらに、寄生虫はその生存戦略の中で“見えない場所”に潜むことが多く、発見されたときにだけその美しさが際立つという、ある種の“秘めた魅力”も持っています。美しさと恐怖が共存していることで、より強く私たちの記憶に残り、感情を揺さぶる存在となっているのです。

宿主への影響とその末路

寄生虫に取りつかれた宿主は、見た目や行動に変化が出ることが多く、最終的には命を落とすこともあります。先ほど紹介したロイコクロリディウムに寄生されたカタツムリは、触角が大きく膨らみ、鳥にとって格好のエサとなります。つまり、寄生虫の目的のために“わざと目立つようにされる”のです。

また、「ハリガネムシ」はカマキリなどの昆虫に寄生し、水辺に誘導して自殺行動を取らせます。このとき、宿主の脳は完全に寄生虫に乗っ取られている状態です。カマキリ自身の意思ではなく、寄生虫の指示に従っているような行動を取ります。

これらの事例を見てもわかるように、寄生虫の“美しさ”の裏には、宿主にとっての過酷な結末があることが多いのです。美しいけれど容赦ない、それが寄生虫の本質でもあります。

「生きるため」に選んだ進化の形

寄生虫の進化はとてもユニークです。多くの生物が自分の力で生きることを選んだのに対し、寄生虫は他の生物に頼る道を選んだのです。この選択は一見“ズルい”ように見えるかもしれませんが、実はとても過酷で効率の良い戦略でもあります。

寄生虫は、宿主が持つ栄養を利用することで、自分でエサを探す必要がなくなります。その分、エネルギーを“増殖”や“移動”に集中できるため、爆発的に繁殖することが可能になります。そしてこのライフスタイルに適応するため、体の構造も極限まで洗練され、美しい形状が生まれることもあります。

つまり、寄生虫の美しさは偶然ではなく、「生きるための究極の進化の形」だと言えるのです。その姿には、自然界の知恵と時間の積み重ねが凝縮されており、見る人に感動を与えます。

知れば知るほど恐ろしい寄生の戦略

寄生虫は、私たちの想像をはるかに超える“戦略家”です。単に体内に潜り込むだけでなく、宿主の免疫をかいくぐり、行動を操り、最終的には自分の繁殖のために宿主を“道具”のように使うのです。

ある寄生虫は、宿主の体内に自分専用の“袋”を作って、外敵から身を守りながら暮らします。また別の種類は、何段階にも渡って別々の宿主を渡り歩く「複雑なライフサイクル」を持っていて、そのすべてが完璧に計算されているかのようです。

これらの戦略を知れば知るほど、「寄生」という生き方がどれだけ巧妙で、自然界の中で重要な役割を果たしているかがわかってきます。そして同時に、私たちが“美しい”と感じるその裏側には、計り知れない努力と進化の歴史があるのだと実感させられます。

医療や生物学的応用の可能性

寄生虫の研究は、見た目の珍しさだけでなく医学や科学の分野でも重要なヒントを与えてくれます。特に近年注目されているのが、寄生虫が持つ「免疫をコントロールする能力」です。

例えば、ある寄生虫は人間の体内に入りながらも、免疫システムに攻撃されないように自らの体を変化させます。この仕組みが解明されれば、自己免疫疾患の治療や拒絶反応を抑える技術に応用できる可能性があるのです。

また、寄生虫の一部は特定の細胞だけを狙って感染する能力を持っています。この性質は、がん細胞だけを狙って攻撃するような新しい薬の開発にも応用され始めています。寄生虫がどのように標的を見分け、入り込むのかを理解することで、人間の医療にも大きな進展が期待されているのです。

つまり、私たちが「気持ち悪い」「関わりたくない」と思いがちな寄生虫にも、未来の医学や科学のヒントがたくさん隠されています。見た目の美しさと共に、内に秘めた“可能性”も美しいと思えるのではないでしょうか。

デザインやアートへのインスピレーション

寄生虫の世界は、意外にもアーティストやデザイナーから注目されています。特に、透明感のある体、複雑で対称的な構造、鮮やかな色彩は、自然界が生み出した芸術作品のようで、インスピレーションの宝庫です。

実際に、寄生虫の形をモチーフにしたジュエリーやアート作品、ファッションデザインも存在します。生き物の形としては異質でも、その中にある「機能美」や「不規則の中の秩序」は、人間の創作意欲を刺激するのです。

また、大学やアートスクールの教材としても活用されることがあり、寄生虫を3Dモデルやイラストにすることで、構造や動きを学びながら美的な表現にもつなげられています。中には、実際の顕微鏡画像をデザインに取り入れたTシャツやスマホケースなども販売されており、“美しい寄生虫”は密かにポップカルチャーの一部にもなっています。

「不気味」や「グロテスク」とされてきたものから、美や創造性を見出す流れは、まさに今の時代らしい新しい視点だと言えるでしょう。

生態系における重要な役割

寄生虫は、見た目の美しさや不気味さに注目が集まりがちですが、生態系のバランスを保つ重要な存在でもあります。たとえば、ある動物が増えすぎると、それに寄生する寄生虫も増え、結果として動物の数が自然に調整される――これが「生態系の制御機能」です。

また、複数の動物を宿主として生活する寄生虫は、生物同士のつながりを強くする役割も果たしています。例えば、水生昆虫→魚→鳥というように、異なる生物の間を寄生虫が橋渡しすることで、エネルギーや栄養の流れが自然に保たれるのです。

このように、寄生虫はただの“悪者”ではなく、地球全体の命の循環を支える一員でもあります。その存在があるからこそ、生き物たちの多様性や生存戦略が豊かになり、進化が促されているとも言えるのです。

寄生虫の生態を知ることは、自然界の深いしくみを理解するうえで欠かせない視点。美しさだけでなく、その“役割”にも注目してみると、より興味深く感じられるでしょう。

科学者も魅了される理由

寄生虫の研究は、科学者の好奇心と探究心を強く刺激する分野のひとつです。その理由は「とにかく不思議なことが多いから」。どのようにして宿主を操るのか?なぜそんなに複雑なライフサイクルが必要なのか?未解明のことが多く、謎だらけの存在なのです。

加えて、先述のように寄生虫は医学、生物学、神経科学、進化学など多くの分野と深く関わっているため、幅広い応用が期待されるテーマとして世界中で注目されています。しかも近年は、AIや顕微鏡技術の発展により、これまで見えなかった世界が次々と明らかになっており、研究の面白さが加速しています。

美しい形や色に魅了されて寄生虫の研究を始める科学者も少なくありません。中には、幼少期に図鑑で見た寄生虫の姿に衝撃を受けて研究者になった人も。寄生虫は、ビジュアルと知的興味の両方を刺激する、魅力たっぷりの存在なのです。

博物館や標本展示での人気の高まり

最近では、寄生虫を専門に扱う博物館や展示も増えており、“見た目が美しい寄生虫”が注目されるきっかけにもなっています。特に「目で見て楽しめる標本」は、子どもから大人まで大人気。東京都にある「目黒寄生虫館」などは、有名な観光スポットにもなっています。

寄生虫の標本は、ただ乾燥させて並べるだけでなく、透明な樹脂に封入したり、拡大写真を使ってビジュアル面にこだわった展示がされていることもあります。最近ではAR(拡張現実)や3D技術を使って、寄生虫の内部構造を学べる体験型展示も登場しており、「楽しく学べる寄生虫ワールド」としての魅力が広がっています。

こうした展示を通じて「グロテスク=悪」という先入観が崩れ、美しい寄生虫の世界に触れた人が「もっと知りたい」と感じるようになるのです。まさに、教育・科学・アートが融合した新しい学びの場といえるでしょう。

偏見を捨てると見えてくる美しさ

私たちが「寄生虫=気持ち悪い」と思ってしまうのは、長年のイメージや教育によるものが大きいかもしれません。実際、学校の授業では寄生虫を「病気を引き起こす存在」として学ぶことが多く、その印象が強く残っています。

でも、視点を少し変えてみると、寄生虫の“美しさ”や“機能美”に気づける瞬間がたくさんあります。たとえば、透き通るような体の構造、まるで幾何学模様のように整った形、光に反射する幻想的な色――こうした特徴は、アートやデザインの世界でも注目される美の要素です。

「これは芸術作品ではなく、自然の中に実在する生き物なのか…」と驚くことでしょう。

偏見や思い込みを手放して観察してみると、今まで「気持ち悪い」と思っていたものが、いつの間にか「きれい」と感じられるようになるかもしれません。それは、自然の豊かさや多様性を新しい視点で見るという、とても貴重な体験になるのです。

自然の多様性と神秘に気づく

寄生虫の世界を知ることは、自然界の奥深さや神秘さに触れることでもあります。私たちが普段目にしている生き物は、自然のほんの一部に過ぎません。目に見えないほど小さな生き物たちが、実は驚くような戦略や構造を持ち、自然界で重要な役割を果たしているのです。

特に寄生虫は、「生きるために他者を利用する」というユニークな生き方を選んだ存在です。それは単なる“ズルさ”ではなく、厳しい自然の中で生き残るための進化の結晶なのです。

そしてその進化の過程で生まれた構造や色彩には、思わず息をのむほどの美しさがあります。小さな寄生虫の中に、自然が何億年もかけて作り上げた知恵や工夫が詰まっていると考えると、その存在に対して畏敬の念すら抱くことでしょう。

自然の多様性を正しく理解することは、環境を守ることにもつながります。寄生虫もまた、大切な自然の一部。そう思えるようになると、世界の見え方が少し変わってくるはずです。

美しさは機能の一部だった?

寄生虫の「美しさ」は、ただ見た目が派手というだけではありません。その多くが、生きるための“機能”としての役割を持っています。つまり、見た目の美しさは、単なる装飾ではなく**生存のために必要不可欠な“戦略”**なのです。

たとえば、鮮やかな色を持つ寄生虫は、天敵から身を守るために毒を持っていることを示す“警告色”かもしれません。透明な体は、宿主の中に隠れやすくするためかもしれません。繊細な構造や模様も、宿主との接触を最小限に抑える工夫かもしれません。

このように考えると、寄生虫の美しさは“見せるため”ではなく、“生き抜くため”のものであることがわかります。まさに「美=合理性」なのです。

私たち人間の世界でも、機能的でありながら美しいデザインは「良いデザイン」とされています。寄生虫の姿にも、そんな“機能と美の融合”が見られることは、とても興味深い事実ではないでしょうか。

昆虫好き・自然好きにも刺さる理由

寄生虫の世界は、昆虫や自然が好きな人にとってはとても魅力的なジャンルです。昆虫の進化や生態に興味がある人であれば、寄生虫の巧妙なライフサイクルや、昆虫との関係性には心をくすぐられることでしょう。

たとえば、ある昆虫が特定の寄生バチにだけ寄生されるなど、種同士の関係性が細かく絡み合っているのは、生物同士のつながりを学ぶ上で最高の教材です。さらに、寄生虫の宿主選びや、寄生の仕組みを知ることで、昆虫の行動や生態系への理解も深まります。

また、自然好きの人にとっては、寄生虫の存在が自然界の複雑なバランスの一部であることに気づかせてくれます。「ちょっと気持ち悪いけど、面白い」「こんな生き物が自然の中にいるんだ」と感じられるようになれば、寄生虫はもっと身近な存在になるでしょう。

知れば知るほどハマる、それが寄生虫の世界。昆虫好きや生き物好きには、ぜひ一度“美しい寄生虫”に触れてみてほしいものです。

SNS映えする寄生虫画像の魅力

今やどんなものでもSNSで「映える」時代。実は、寄生虫も**“映える素材”として密かに人気**を集めています。特に、透明な体や七色に輝く色彩を持った寄生虫は、マクロ写真や顕微鏡画像としてSNS上で話題になることが増えています。

#寄生虫アート や #美しい寄生虫 などのハッシュタグで検索すると、驚くほど幻想的な画像が見つかります。中には、科学系インフルエンサーや博物館アカウントが投稿したものに数万いいねが付くこともあるほどです。

画像を見た人は、最初は「きれい!」と反応し、あとから「えっ、これ寄生虫なの!?」と驚くパターンが多いようです。ギャップのある美しさは、SNSでも強いインパクトを与えるというわけです。

こうして、美しい寄生虫の存在は一般の人たちにも広がりつつあります。今まで知らなかった世界を、スマホの画面越しに垣間見ることができる――そんな新しい学び方や楽しみ方が、SNSを通じて広まっているのです。

まとめ

寄生虫と聞くと、最初はどうしてもネガティブなイメージを抱いてしまいがちです。しかし、この記事を通じてわかったように、寄生虫はただ「気持ち悪い」存在ではありません。むしろ、自然が作り上げた芸術品のような“美しさ”を持ちつつ、驚くべき生存戦略を持った生き物です。

その姿や機能は、科学、芸術、医学、教育など多くの分野で注目され、時には人間の暮らしに役立つヒントを与えてくれます。美しいだけでなく、奥深くて不思議、そしてちょっぴり怖い――そんな寄生虫の世界に触れることで、自然の見え方が少し変わるかもしれません。

「嫌い」「気持ち悪い」と思っていた生き物の中にも、美しさや価値がある。それに気づけたとき、私たちの世界はもっと広がっていくのではないでしょうか。

コメント Comments

コメント一覧

コメントはありません。

トラックバックURL

https://komi88.site/77.html/trackback