「当サイトはアフィリエイト広告を掲載してます」

はじめに

近年、家庭内での「寄生虫感染」が再び注目を集めています。特に、生魚に潜むアニサキスや、ペットから感染するトキソプラズマなど、見えない敵が私たちのすぐそばに潜んでいるのです。

「清潔にしてるから大丈夫」「日本は衛生的だから心配ない」と思っていませんか?実は、日常のちょっとした油断が感染のきっかけになってしまうことも。

この記事では、今日から家庭で簡単に実践できる寄生虫対策の基本を、わかりやすく解説します。手洗い、加熱、冷凍、調理のコツなど、誰でもできることばかり。中学生でもわかるような内容でまとめていますので、ぜひご家族で一緒に読んでみてください。

手軽に始める!家庭での寄生虫対策の基本

寄生虫とは何か?身近に潜むリスクを知ろう

寄生虫と聞くと、なんとなく「海外旅行中の話」「昔の病気」と思われるかもしれません。しかし、実は私たちの家庭の中でも、寄生虫による感染は今も起こっています。寄生虫とは、他の生物(この場合は人間や動物)の体内に入り込んで栄養を奪いながら生きる生き物のこと。日本国内でも、アニサキスやトキソプラズマ、回虫、鉤虫などの寄生虫感染は報告されています。

たとえば、生の魚に潜むアニサキスは、加熱や冷凍が不十分なまま食べることで胃や腸に激痛を引き起こします。また、ペットの排泄物から感染するトキソプラズマも要注意です。特に妊婦さんに感染すると胎児に悪影響が出ることもあります。

寄生虫は目に見えないため、感染に気づかず症状が出てから初めて知るというケースも多いです。だからこそ、家庭内での予防がとても大切なのです。まずは「寄生虫はどこにでも潜んでいる」という認識を持ち、しっかりとした対策を行いましょう。

感染経路は?食品・ペット・水・土に注意

寄生虫の感染経路は意外と多く、日常生活の中にたくさん潜んでいます。代表的なものには以下のような経路があります。

- 食品からの感染:生肉や生魚、未加熱の野菜など

- ペットからの感染:猫や犬のふんに含まれる寄生虫卵

- 水や土からの感染:アウトドアや家庭菜園などでの手洗い不足

- 接触感染:寄生虫の卵がついた手や道具から口へ

例えば、寿司や刺身の人気から「アニサキス症」の報告は増加傾向にあり、特にサバやサケなどに多く見られます。また、家庭菜園で無農薬野菜を育てている人が、洗浄を怠ると土の中にいる寄生虫の卵が口に入ることも。

ペットのふん処理後にしっかり手を洗わなかったり、生肉を触ったまま他の食材に触れたりと、些細な行動が感染のきっかけになるのです。感染経路を正しく理解することで、予防の第一歩が踏み出せます。

対策は家庭内から始まる!予防の基本3ステップ

寄生虫対策は難しく感じるかもしれませんが、実は家庭でできる基本的な3つのステップを実行することで、大部分の感染を防ぐことができます。

- 手洗いの徹底

調理前、トイレ後、ペットの世話の後など、手をしっかり洗うことが基本です。 - 正しい加熱・冷凍調理

食材はしっかり加熱し、冷凍保存が必要なものは適切な温度で管理しましょう。 - 食材の洗浄と調理器具の衛生管理

生野菜や果物は流水で丁寧に洗い、まな板や包丁は使い分けることで交差汚染を防げます。

この3つを家庭内で徹底するだけで、感染リスクは大幅に下がります。特別な器具や薬は不要です。日々の生活の中にこの「寄生虫対策ルーティン」を組み込んでおくことが何より大切です。

子どもや高齢者に多い感染例と注意点

寄生虫感染は年齢に関係なく起こり得ますが、特に注意が必要なのが免疫力の低い「子ども」と「高齢者」です。子どもは手を口に入れる習慣があったり、土遊びやペットとの接触が多いため、回虫や鉤虫などの土壌性寄生虫に感染するリスクが高くなります。

一方で高齢者は、消化機能や免疫機能が低下しているため、寄生虫に感染した際に重症化する可能性があります。特に、アニサキスやトキソプラズマによる感染症は高齢者にとっては命にかかわるケースも。

家庭では、以下の点に注意するとよいでしょう。

- 食事前後の手洗いの習慣づけ

- 生ものの摂取をできるだけ控える

- 生野菜のしっかりした洗浄

- ペットとの接触後の手洗い徹底

家族の中でも特に弱い立場にある人を守るために、周りの大人が意識して行動することが必要です。

自分でできる!日常のチェックリスト

寄生虫対策を日常的に行うためには、習慣化が大切です。以下のようなチェックリストを日々意識するだけでも、感染リスクを大幅に減らすことができます。

✅ 食事前後は必ず手を洗う

✅ ペットのふん処理後は石けんでしっかり洗浄

✅ 生肉や魚は中心まで加熱する

✅ 冷凍保存はマイナス20℃で24時間以上

✅ 野菜や果物は流水でしっかり洗う

✅ まな板・包丁は使い分けるか洗ってから使う

✅ 子どもや高齢者には加熱済み食品を優先する

冷蔵庫のドアなどにこのようなリストを貼っておくと、家族全員で意識しやすくなります。簡単な習慣の積み重ねが、家族の健康を守る大きな力になります。

正しい手洗いで寄生虫をシャットアウト!

手洗いが最強の予防法といわれる理由

寄生虫の感染を防ぐうえで、最も基本でありながら最強の予防法が「手洗い」です。実際、厚生労働省をはじめとする公的機関も「正しい手洗い」を寄生虫やウイルス、細菌の感染対策の第一歩として推奨しています。

寄生虫の多くは、目に見えない卵や幼虫の形で手に付着します。その状態で食事をしたり、顔を触ったりすると、体内に入って感染が始まります。たとえば、トイレの後、ペットの世話をした後、生肉や魚を触った後などは、手に寄生虫が付いている可能性があるのです。

また、子どもが公園で土遊びをした後や、ガーデニングで土に触れた後なども要注意。手洗いをせずにお菓子を食べたり、口元を触ったりすることで、感染リスクが一気に高まります。

逆に言えば、石けんと水を使ってしっかりと手を洗うだけで、多くの寄生虫を物理的に除去することができます。特別な薬品や対策が必要なわけではありません。清潔な手で生活することが、家族の健康を守る一番シンプルで効果的な方法なのです。

タイミングが重要!手を洗うべき6つの場面

手洗いは「いつ洗うか」がとても重要です。タイミングを逃すと、寄生虫が体に入ってしまうリスクが高まります。以下の6つの場面では、必ず手を洗うようにしましょう。

- トイレの後

便や尿には、寄生虫の卵が含まれていることがあります。水だけでなく石けんを使って洗うことが大切です。 - 食事の前と後

手に付いた菌や寄生虫が食べ物を通じて体に入るのを防ぐために、必須のタイミングです。 - 調理前と生肉・魚に触れた後

特にアニサキスなどの寄生虫がいる可能性があるため、しっかりと手を洗いましょう。 - ペットの世話や排泄物の処理後

犬や猫のふんには寄生虫の卵が含まれることがあり、放置すると家庭内感染につながります。 - 外出から帰宅したとき

ドアノブやエスカレーターの手すりなど、公共の場所は意外と汚染されています。 - 園芸や土いじりをした後

土の中には、寄生虫の卵が潜んでいることがあります。軍手をしていても、念のため手洗いは必須です。

これらのタイミングでしっかりと手洗いをすれば、感染リスクをかなり減らすことができます。

効果的な手洗いのステップ-by-ステップ

手洗いはただ水で流すだけでは不十分です。しっかりと汚れや寄生虫を落とすためには、正しい手順で行うことが大切です。以下が厚生労働省などが推奨する手洗いのステップです。

- 手を水で濡らす

まずは流水で手を全体的に濡らし、汚れを浮かせます。 - 石けんをつけて手のひらをこする

手のひら同士をこすり合わせ、泡立てながら汚れを落とします。 - 手の甲をこする

片方の手のひらで反対の手の甲をしっかり洗います。両手とも行いましょう。 - 指の間、指先、爪の間を洗う

特に汚れがたまりやすい部分です。指を組んでこするように洗いましょう。 - 親指と手首をねじるように洗う

意外と洗い残しが多い部分なので、念入りに。 - 流水で十分にすすぐ

泡が残らないように、しっかりと洗い流します。 - 清潔なタオルやペーパータオルで拭く

共用のタオルは雑菌の原因になるため、なるべく個人用や使い捨てを使いましょう。

この一連の流れを約30秒ほどかけて行うと、かなり高い除去効果が期待できます。特に小さなお子さんには歌などで楽しく覚えさせると、習慣化しやすくなります。

石けんの種類は?アルコール消毒との違い

手洗いに使う石けんは、基本的に「普通の液体石けん」で問題ありません。殺菌成分入りの薬用石けんを選ぶ人もいますが、寄生虫対策においては、石けんの泡で物理的に洗い流すことが目的なので、殺菌力にこだわる必要はあまりありません。

一方、**アルコール消毒(消毒用エタノールなど)**は、ウイルスや細菌には有効ですが、寄生虫の卵や幼虫には効果が限定的です。これは、寄生虫の卵が殻で覆われていて、アルコールが浸透しづらいためです。

そのため、アルコール消毒はあくまで「手洗いができない緊急時の補助」として使い、基本は流水+石けんの手洗いを優先すべきです。特に食品を扱う前には、アルコールよりも手洗いを徹底してください。

よくあるNG手洗いと正しいやり方の比較

手洗いをしているつもりでも、実は効果が薄い「なんちゃって手洗い」になっている人は意外と多いです。以下に、NGな手洗いと正しい手洗いを比較してみましょう。

| NGな手洗い例 | 正しい手洗い方法 |

|---|---|

| 水だけでさっと流す | 石けんを使い30秒以上洗う |

| 指先だけを洗う | 指の間・爪の間・手首まで洗う |

| 共用タオルで拭く | ペーパータオルや個人用タオル使用 |

| 洗うタイミングを逃す | 食事前・トイレ後など正しく洗う |

| アルコール消毒だけで済ます | 基本は石けんと水での手洗い |

NG例は、実際に寄生虫を洗い流せていない可能性があります。正しい方法を習慣づけることで、家族全体の健康を守ることにつながります。

加熱調理で撃退!寄生虫を死滅させる温度と時間

加熱が必要な理由|寄生虫は〇度で死ぬ!

寄生虫の多くは、生きた状態で人の体内に入ると感染症を引き起こします。そのため、「加熱して死滅させる」ことが最も確実な対策です。一般的に、多くの寄生虫は60〜70℃以上で1分以上加熱することで死滅するとされています。中でもアニサキスの場合は、60℃で1分、70℃なら即死です。

この温度は、鍋で加熱する際や焼き料理、蒸し料理などで簡単に達する温度ですが、注意すべきは「表面だけ火が通っていても意味がない」という点です。食材の中心温度が60〜70℃以上になっていることが重要です。

特に危険なのは、中心がレアのままの魚介類や、加熱が不十分な内臓肉。これらは中までしっかり火が通っていないと、寄生虫が生きたまま口に入ってしまう恐れがあります。

また、家庭用のフライパンや電子レンジでも、食材によっては火の通りにムラが出るため、目視や感覚だけでなく温度計を使ってチェックするのが安心です。最近では、簡易的な料理用温度計も手頃な価格で手に入るので、1つ備えておくと安全対策がグッと高まります。

危ないのはどれ?注意すべき食品と加熱の目安

寄生虫による感染を防ぐためには、特に以下のような食品を調理する際には十分な加熱が必要です。

| 食品 | 寄生虫名 | 加熱の目安 |

|---|---|---|

| 生魚(サバ、アジ、イカ、サケなど) | アニサキス | 60℃以上で1分以上 |

| 豚肉・イノシシ肉 | トキソプラズマ、旋毛虫 | 中心温度75℃以上で1分以上 |

| 牛のレバー・生ホルモン | 肝蛭(かんてつ)など | しっかり火を通す(中心温度70℃以上) |

| 川魚(アユ、コイ、フナなど) | 横川吸虫など | 中心まで加熱(70℃以上) |

| 野菜・山菜 | 回虫卵(付着の可能性) | 洗浄+軽く加熱が安心 |

特に注意すべきは、生で食べることが多い魚介類や、ジビエ(野生動物の肉)です。これらは自然界で寄生虫に感染している確率が高いため、できるだけ加熱して食べるのが安全です。

見た目や匂いで寄生虫の有無を判断することはできないため、「新鮮だから大丈夫」という考えは危険です。安全第一で、しっかり加熱調理を心がけましょう。

冷凍だけでは不十分?加熱との違いとは

「冷凍してあるから安全」と思いがちですが、実は冷凍だけでは不十分なケースがあります。寄生虫の種類によっては、冷凍で死滅するものもあれば、死なないものもあるのです。

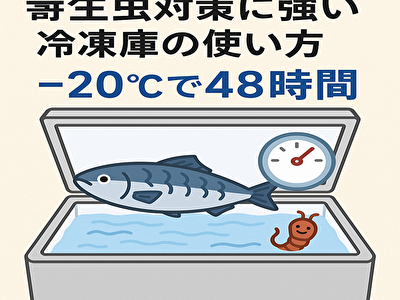

たとえば、アニサキスは**−20℃で24時間以上冷凍**すれば死滅するとされています。これは厚生労働省も認めている処理方法で、スーパーなどで売られている冷凍刺身用の魚はこの基準を満たしています。

しかし、家庭用の冷凍庫は−18℃前後が多く、ドアの開け閉めや詰め込み具合によって温度が安定しません。このため、家庭で冷凍した魚を「大丈夫」と過信するのは危険です。

さらに、トキソプラズマのような寄生虫は、冷凍では完全に死滅しないこともあります。そのため、最も確実な方法はやはり加熱調理なのです。

特に小さなお子さんや高齢者、妊婦さんがいる家庭では、できるだけ冷凍よりも加熱処理を優先しましょう。

食中毒との違い|寄生虫に特化した加熱対策

食中毒と寄生虫感染は似ているようで異なる性質を持っています。食中毒は、主に細菌(例:サルモネラ、カンピロバクター)やウイルス(例:ノロウイルス)による感染で、発症までの時間が短いのが特徴です。加熱で多くの菌を死滅させることができます。

一方、寄生虫は「生き物」です。口から入ったあと体内に入り込み、長期間潜伏したり、時には臓器を移動したりすることもあります。一度感染すると、体の中で成長して症状を引き起こすため、治療が難しいケースも少なくありません。

そのため、寄生虫対策としての加熱は「徹底」が必要です。特に以下のような対策が有効です。

- 加熱ムラが出やすい電子レンジ調理は避ける

- 加熱時間を延ばして中心まで火を通す

- スライスや一口大に切って調理することで加熱効率アップ

- 調理中は温度計で中心温度を確認する

一見面倒に思えるかもしれませんが、日々の調理に少しだけ気を付けることで、感染のリスクを大きく下げることができます。

家庭でできる!安全な加熱調理のコツ

安全な加熱調理のポイントは「温度」「時間」「調理器具の使い方」の3点にあります。以下に、家庭で実践しやすいコツをまとめました。

- 温度計を使う習慣をつける

食材の中心温度が75℃以上になっているかをチェック。特に肉類は必須。 - 薄くスライスして加熱時間を短縮

厚みがあると中まで火が通るのに時間がかかるため、薄切りにすると安全かつ時短。 - 焼き色だけで判断しない

表面が焦げても中が生の場合がある。とくにフライパン料理は要注意。 - 電子レンジの加熱はムラに注意

途中でかき混ぜる、ラップを使うなどの工夫が必要。 - 調理器具の衛生管理を徹底する

生肉や生魚を扱った調理器具やまな板は、加熱調理後に使い回さない。

安全な加熱調理は「知っていればできること」ばかりです。家族を守るためにも、これらのコツを毎日の料理に取り入れていきましょう。

意外と知らない「冷凍」の落とし穴と対策

冷凍は万能ではない?寄生虫が死なない温度とは

「冷凍すればすべての寄生虫が死ぬ」と思っていませんか?実はこれは大きな誤解です。確かに一部の寄生虫は冷凍で死滅しますが、すべての種類に効果があるわけではありません。また、冷凍の「温度」や「時間」が足りないと、寄生虫は生き残ることがあります。

たとえば、アニサキスという寄生虫は、マイナス20℃で24時間以上冷凍すれば死ぬことが確認されています。しかし、これは業務用冷凍庫など、一定の条件を満たした環境での話。家庭用の冷凍庫は多くがマイナス18℃前後で、しかもドアの開け閉めなどで温度が変動します。

また、トキソプラズマやエキノコックスなど、一部の寄生虫は冷凍耐性があり、数日凍らせても死なないことも。冷凍では「殺せない」寄生虫も存在するため、冷凍だけで安心するのは危険なのです。

このように、冷凍処理は「効果がある寄生虫」「効果がない寄生虫」が存在し、しかもその効果は温度と時間に依存するため、過信せず、基本は加熱を優先することが大切です。

冷凍すればOKは間違い?条件付きの有効性

「冷凍すれば安全」は条件がそろった場合にのみ成立する考え方です。たとえば、アニサキスの場合、次のような冷凍条件を満たす必要があります。

- 温度:マイナス20℃以下

- 時間:24時間以上連続して凍結

- 冷凍前に魚の内臓を取り出しておくことが望ましい(内臓に多く潜んでいる)

ただし、一般家庭の冷凍庫では、冷凍の速度が遅かったり、温度にムラがあったりするため、理想的な条件を満たすのが難しいのが現実です。

また、寄生虫の種類によっては冷凍に対して非常に強く、−20℃でも数日生存するケースもあります。特にトキソプラズマや旋毛虫(せんもうちゅう)などは、冷凍処理では完全に除去できないことがわかっています。

そのため、冷凍はあくまで「補助的な処理」として活用し、最終的には加熱で完全に殺すことが一番安全です。特に妊婦さんや小さなお子さん、高齢者などリスクの高い人がいる場合には、冷凍だけで済ませるのは避けましょう。

家庭用冷凍庫の注意点と温度管理

家庭用の冷凍庫には便利な面がたくさんありますが、寄生虫対策として利用するにはいくつかの注意点があります。最大の問題は「温度の安定性」と「冷凍スピードの遅さ」です。

一般的な家庭用冷凍庫の設定温度は−18℃程度。これは食材の保存には十分な温度ですが、寄生虫を殺すにはやや不十分です。さらに、次のような点にも注意が必要です。

- ドアの開閉が多いと温度が上がる

- 食材を詰めすぎると冷気が行き渡らない

- 急速冷凍機能がないと中心部が凍るのに時間がかかる

- 冷凍前に一度解凍されると寄生虫が活動再開する可能性も

また、冷凍庫の温度が実際に何度になっているか確認したことはありますか?市販の冷凍庫用温度計を使えば、簡単に庫内温度をチェックできます。目安として、−20℃以下で安定していれば、アニサキスなどには有効です。

信頼できる冷凍保存のためには、「温度計で定期的に確認する」「急速冷凍モードを使う」「なるべく開閉を控える」などの工夫が必要です。家庭でも安全な冷凍保存ができるよう、意識して温度管理を行いましょう。

冷凍が有効な寄生虫と、効かない寄生虫の違い

冷凍が有効かどうかは、寄生虫の種類によって大きく異なります。以下の表に、代表的な寄生虫と冷凍の効果をまとめました。

| 寄生虫名 | 食品 | 冷凍の効果 | 備考 |

|---|---|---|---|

| アニサキス | サバ・サケなどの生魚 | 有効(−20℃で24時間) | 厚生労働省推奨処理あり |

| トキソプラズマ | 豚肉・ジビエ | 効果薄い | 加熱が最も有効 |

| 旋毛虫(トリヒナ) | イノシシ・クマ肉 | 無効な場合あり | 加熱必須(75℃以上) |

| 肝蛭(かんてつ) | 牛レバーなど | 冷凍では不十分 | 加熱処理が必要 |

| 回虫卵 | 野菜・土 | 無効 | 洗浄・加熱が有効 |

このように、冷凍が有効なのはごく一部の寄生虫に限られています。生肉やジビエに関しては「冷凍すれば安心」と考えず、加熱による完全な殺虫が鉄則です。

とくにジビエ料理やアウトドアでの野外調理などはリスクが高いため、加熱処理の徹底をおすすめします。

正しい冷凍保存法で安全性をアップしよう

冷凍保存自体を否定するわけではありません。むしろ、適切に使えば食品を長持ちさせ、寄生虫対策にも効果があります。重要なのは「正しい方法」で冷凍することです。以下のポイントを押さえましょう。

- 急速冷凍を活用する

冷凍までのスピードが速いほど、寄生虫にも有効。急速冷凍機能があれば積極的に使いましょう。 - なるべく薄く・小分けにして凍らせる

中心部までしっかり凍るように、食材は薄くスライスするか小分けにするのがコツ。 - 冷凍前に内臓を除去する

魚の内臓には寄生虫が集中しています。冷凍前に取り除くと効果アップ。 - 冷凍時間を十分に取る

−20℃で最低24時間以上凍らせること。温度計で庫内温度を確認しておくと安心です。 - 解凍後は再冷凍しない

一度解凍すると寄生虫が再活性化する可能性があるため、再冷凍は避けましょう。

冷凍保存は正しく使えばとても便利で、安全にもつながります。安易な過信をせず、「冷凍は補助、加熱が基本」という考え方で寄生虫対策を行いましょう。

今日からできる!家族を守る寄生虫対策ルーティン

毎日の食事前後に取り入れたい習慣

寄生虫対策は、特別なものではなく**日々の生活の中での「ちょっとした習慣」**で十分に防ぐことができます。中でも最も重要なのが、食事前と食事後の手洗いの習慣化です。

人は無意識に1日に何十回も顔や口元を触っています。外出後やペットと遊んだ後、野菜を洗った後など、手には常に目に見えない汚れや寄生虫の卵が付着している可能性があります。それが食事と一緒に口から体に入ると、感染のリスクが一気に高まります。

【家庭で意識したい食事前後の習慣】

- 食卓につく前には必ず石けんで30秒以上の手洗い

- おやつや果物を食べるときも、手洗いをセットに

- 食事の後も、口や手を拭くだけでなく、再度手洗い

- 子どもには「食べる前に手を洗うのが当たり前」と自然に教える

- 家族全員ができるよう、家の中に手洗いチェック表を貼るのも効果的

これらはどれも特別な道具もお金も必要ありません。「毎回やること」が重要なのです。食事の時間をきっかけに、家族みんなで寄生虫予防を自然にできるような生活リズムを作っていきましょう。

調理器具・まな板の使い分けと管理

調理の際に使用する「まな板」や「包丁」などの調理器具は、寄生虫の感染経路としてとても重要です。生肉や生魚には寄生虫が含まれている可能性があり、使った器具をそのまま他の食材に使うと、感染の原因になります。

【おすすめの使い分けと管理方法】

- まな板は「生もの用」「野菜・果物用」で分ける

- 色や素材を分けておくとわかりやすい(例:赤=肉用、緑=野菜用)

- 生魚や肉を切った後のまな板はすぐに熱湯と洗剤で洗う

- 包丁も同様に、使い回しをせずその都度洗浄

- できれば熱湯消毒や漂白剤で除菌を定期的に行う

とくに、刺身を作るときや、バーベキューなど複数の食材を同時に調理する場合は、交差汚染のリスクが非常に高くなります。手間に思えるかもしれませんが、使い分けのルールを決めておくだけで、寄生虫感染の可能性を大きく減らすことができます。

生野菜・果物の正しい洗い方とは?

寄生虫は魚や肉だけでなく、野菜や果物にも潜んでいる可能性があります。特に家庭菜園や無農薬野菜は、土や虫との接触が多く、寄生虫の卵が付着していることも。そこで大切なのが、食べる前の洗浄です。

【正しい洗い方のポイント】

- 流水で30秒以上洗う

流水の勢いで表面の汚れや虫、寄生虫の卵を洗い流します。 - 表面の凹凸や葉の間まで丁寧に

レタスやキャベツ、ブロッコリーなどは特に丁寧に。 - 専用ブラシやスポンジを使う

ゴボウやニンジンなどの根菜類には効果的です。 - 塩や酢を少量加える

塩水や酢水に5分ほど浸けることで、虫や菌を落としやすくなります。 - 洗った後はキッチンペーパーで水気を拭き取る

水分が残ると菌が増える原因になるので、しっかり拭き取りましょう。

とくにサラダなど生で食べるものは、**「加熱ができない分、洗浄が命」**です。土つきの野菜や無農薬野菜は健康的なイメージがありますが、洗い方を間違えると逆効果。正しい洗浄で安心・安全な食卓を作りましょう。

買い物から保存まで!食品の安全な取り扱い

寄生虫対策は調理だけでなく、食材を買ってから保存するまでの管理も大切です。スーパーで買ってきた魚や肉、野菜にも寄生虫が潜んでいることがあります。ここでは食品の安全な取り扱い方をご紹介します。

【買い物のポイント】

- 魚や肉は保冷剤と一緒に保冷バッグへ入れて持ち帰る

- 買い物の順番は、冷蔵・冷凍食品を最後に(温度管理が大事)

- 野菜は土付きのものより、なるべく洗浄済みのものを選ぶ

【帰宅後の保存方法】

- 肉や魚はすぐに冷蔵or冷凍

- 生肉と生野菜を同じ棚に入れない(汁が野菜に付着すると危険)

- 野菜はなるべく早く使い切り、洗ってから保存袋へ

- 食材ごとにチャック付き保存袋で小分けにして交差汚染を防止

調理前だけでなく、「保存中にも感染経路がある」という意識が大切です。冷蔵庫内も定期的に清掃し、肉汁などがこぼれていないかチェックしましょう。安心・安全な家庭のキッチンは、「見えないところ」にこそ気を配ることがポイントです。

家族みんなで取り組む感染予防のアイデア

寄生虫対策は、家族の誰か一人だけが頑張っても意味がありません。家族全員が同じ意識を持って取り組むことが大切です。そこでおすすめしたいのが、楽しく感染予防を取り入れる工夫です。

【家族でできるアイデア】

- 「手洗いスタンプ」で子どもの習慣づけ

市販のスタンプを手に押して、消えるまで正しく洗えているかチェック! - 冷蔵庫に「手洗い・加熱・冷凍チェックリスト」を貼る

毎日の生活の中で目にすることで、自然と意識が高まります。 - 食育の一環として寄生虫の知識を学ぶ

簡単な図解やアニメで、子どもでもわかりやすく学べます。 - 調理体験を通してリスクを共有

子どもと一緒に野菜を洗ったり、火を使って料理することで意識向上! - ご褒美シールでゲーム感覚に

「正しく手洗いできたら1シール」など、楽しく参加できる仕組みに。

寄生虫対策は、「難しい」「怖い」だけでは続きません。楽しく、前向きに、家族で取り組むことで、自然と感染リスクを減らすことができます。家族全員が主役になって、健康的な生活を守りましょう。

まとめ|家庭の中から始める寄生虫対策で家族の健康を守ろう

寄生虫は、特別な状況でしか感染しないと思われがちですが、実際には家庭の中にも多くの感染リスクが潜んでいます。生魚、生肉、野菜、ペット、土など、私たちの日常生活のあらゆる場面で寄生虫との接点があり得るのです。

しかし、心配する必要はありません。今回ご紹介した「正しい手洗い」「しっかり加熱」「適切な冷凍保存」「清潔な調理環境」「食品の取り扱い方」など、どれも家庭で簡単にできる対策ばかりです。

特に、子どもや高齢者、妊婦さんなど免疫力が弱い方がいるご家庭では、日常の中に予防習慣を取り入れることがとても重要です。最初は面倒に感じるかもしれませんが、家族で協力して取り組めば自然と習慣化され、健康な生活が当たり前になります。

「知ること」が感染対策の第一歩です。今日から、あなたのご家庭でもできることから始めてみてください。寄生虫を寄せつけない暮らしで、大切な家族の健康をしっかり守りましょう。

コメント Comments

コメント一覧

コメントはありません。

トラックバックURL

https://komi88.site/33.html/trackback